Romanische Architektur

Am deutlichsten sichtbar werden die Merkmale der Romanik in der Sakralarchitektur. Romanische Kirchen waren eine Weiterentwicklung der frühchristlichen Basilika.

-

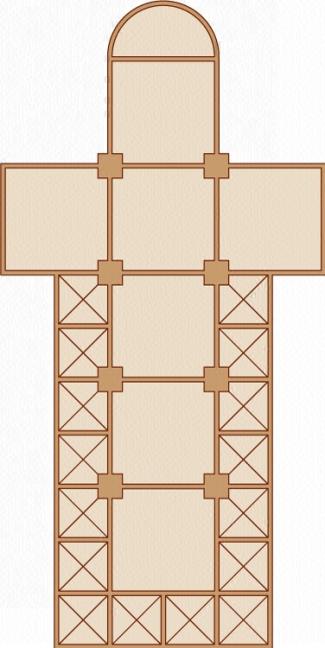

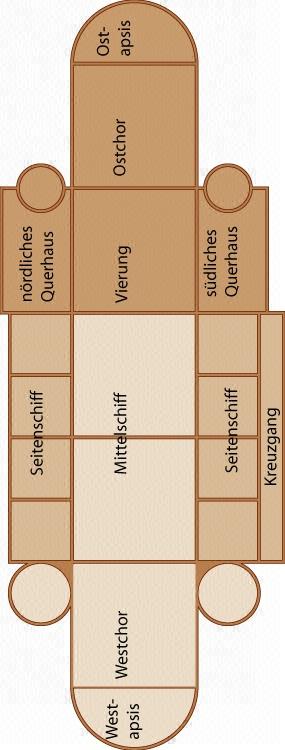

Der Grundriss einer romanischen Kirche zeigt ein flach gedecktes Mittelschiff und kreuzgewölbte Seitenschiffe.

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Kennzeichen der romanischen sakralen Baukunst sind:

- der Grundriss bestand in der Regel aus einem christlichen Kreuz,

- dreischiffige Basilika mit erhöhtem Mittelschiff und mit zwei niedrigeren Seitenschiffen (Versammlungsort der Gemeinde),

- Querschiff (Bezirk für den Klerus),

- Chor mit der Apsis (Bezirk für den Klerus, Standort des Altars),

- Rundbögen an Fenstern, Portalen und Arkaden,

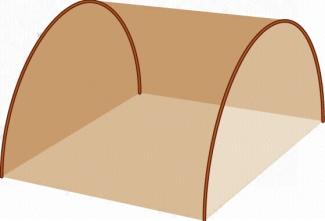

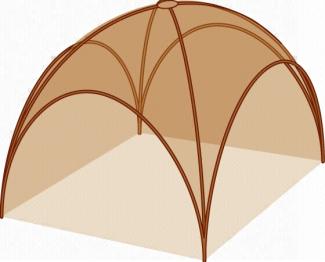

- Kreuz- oder Tonnengewölbe,

- Pfeiler und Säulen,

- Quadrat als Grundmaß,

- massive Wände.

-

Ein Tonnengewölbe ist ein Gewölbe mit halbkreisförmigem Querschnitt.

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Für den Bau der Kirchen benutzte man Naturstein, wie Sandstein, Kalkstein, Porphyr (= Vulkangestein) u.a. In Norddeutschland wurde oft mit Feldstein gebaut. Eine seltene Sonderform der romanischen Sakralarchitektur stellen allerdings die norddeutschen Backsteinbauten dar, wobei bis heute nicht geklärt ist, auf welchem Wege der Backsteinbau nach Norddeutschland gelangte. Nachgewiesen ist diese Art des Bauens in romanischer Zeit u.a. für den Brandenburger Dom sowie für das Kloster Jerichow.

Das Vierungsquadrat (Kreuzung) aus Querschiff und Mittelschiff legte das Maß für alle anderen Joche fest:

Seitenschiff = halbe Breite des Mittelschiffs, jochgebundenes System.

Eine Unterkirche, die sogenannte Krypta, befand sich oft unterhalb des (erhöhten) Chorraums. Laien- und Klerikalbereich bzw. Chor und Mittelschiff trennte zunächst die sogenannte Chorschranke, ab 1225 der Lettner.

Romanische Architektur erkennt man leicht an ihrer typischen Leitform, dem Rundbogen. Rundbögen gibt es an fenstern, Portalen, an den die Kirchenschiffe begleitenden Bogenreihen, an Blendarkaden, Friesen, Galerien, Emporen.

Große Kirchenräume (Mittelschiffe) werden in der regel mit einer flachen Holzdecke gedeckt, kleinere (Seitenmschife) können gewölbt sein, entweder mit einem Tonnengewölbe oder mit einem Kreuzgratgewölbe. Kreuzgewölbe entstehen bei der Durchkreuzung zweier Tonnen von gleicher Scheitelhöhe und haben den statischen Vorzug, die Hauptlast des Gewölbes auf seine Eckpunkte zu übertragen.

-

Ein Kreuzgewölbe, deren selbsttragende, sich gegenseitig stützende Rippen die Last nach unten ableiten, nennt man Kreuzrippengewölbe.

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

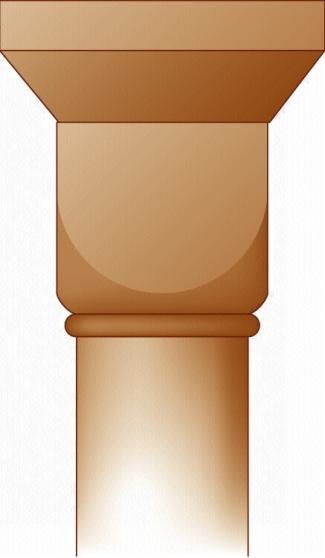

Rundbögen und Gewölbe werden von Pfeilern (Stützen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt) oder Säulen (runder Querschnitt) getragen. Sie können z.B. zwischen Mittel- und Seitenschiffen abwechselnd eingesetzt sein, man nennt dies rhythmischer Stützenwechsel:

- einfacher (rheinischer) Stützenwechsel:

Pfeiler-Säule-Pfeiler, - doppelter (niedersächsischer) Stützenwechsel:

Pfeiler-Säule-Säule-Pfeiler).

Romanische Säulen stehen auf einer Basis (Fußring), eventuell mit untergelegter Plinthe) und enden oben mit einem Kapitell (von lat. caput = Haupt, Kopf). Neben stilisierten Blatt- oder Tiermotiven gibt es in Deutschland seit Anfang des 11. Jahrhunderts Würfelkapitelle, die den Übergang von den runden Säulen zur viereckigen Wandauflage auf besoonders anschauliche Weise demonstrieren.

-

Ein Würfelkapitell ist ein Kapitell in Form eines Würfels mit unten abgerundeten Ecken.

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Stiftskirche in Gernrode

Beispiel für frühromanische (ottonische) Klosterkirchen ist die dem Heiligen Cyriakus gewidmete Stiftskirche in Gernrode (Baubeginn 961), die noch als flachgedecktes dreischiffiges Langhaus mit Querschiff, West- und Ostapsis und Doppeltürmen errichtet wurde. Die Seitenwände des Mittelschiffs weisen bereits einen Stützenwechsel Pfeiler-Säule-Pfeiler auf. Sie sind mit Emporen ausgestattet. Darüber befinden sich Oberlichter, sogenannte Lichtgaden bzw. Obergaden, die das Mittelschiff erhellen. Der Kreuzgang aus späterer Zeit weist ein Kreuzgewölbe auf.

-

Grundriss der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode (Harz)

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Kloster von Cluny

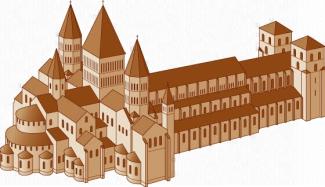

Im 11. Jahrhundert beeinflusste die Cluniazensische Kirchenreform (die Klöster befreiten sich aus weltlicher und bischöflicher Abhängigkeit, unterstanden dem Papst nun direkt) auch den Baustil der Sakralbauten. Der Abt von Cluny, HUGO (1049–1109), ließ ab 1088 ein monumentales, 187 m langes, fünfschiffiges Langhaus von elf Jochen mit einem Querhaus an der östlichen Seite errichten, das als Vorbildbau für viele Klosterbauten in Frankreich und dem übrigen Europa diente. Es sollte eine „Festung Gottes“ sein, baulich nicht nur die Nähe zu Gott symbolisieren, sondern auch demonstrieren, dass der Glaube an Gott und die Kirche als Institution über jeglicher weltlicher Macht standen. Cluny wurde zum christlichen Leitbild des Mittelalters.

Die Kirche des Abtes HUGO wies neben mehreren Chören vier Türme sowie einen Vierungsturm auf und trat somit auch bewusst in Konkurrenz zum Kaiserdom zu Speyer. Sie war bis zum Bau des Petersdoms in Rom der größte Kirchenbau der Christenheit.

-

Die Kirche des Klosters Cluny trug die Beinamen „Zentrum der Welt“ bzw. „das zweite Rom“, denn sie war einst die größte Kirche der Christenheit, bis die Kathedrale von St. Peter in Rom gebaut wurde. Das Kloster wurde während der französischen Revolution z

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Die Monumentalität erreichte man durch folgende romanische Bauprinzipien:

- Addition, indem meist gleiche Baukörper aneinadergereiht wurden,

- Gruppierung, indem diese und ähnliche Formen zusammengefügt wurden,

- Durchdringung, indem sie so angelegt waren, dass sie sich durchdrangen.

Dabei griffen die Konstrukteure auf wenige Grundformen zurück:

- Kugel (Kuppeldach)

- dreiseitiges Prisma (Satteldach)

- Quader, (Schiffe; Türme)

- Pyramide, (Spitzdach)

- Zylinder (Apsiden)

Der normannische Baustil entstand in Nordfrankreich. Von dort gelangte er nach England und Süditalien. Er ist gekennzeichnet durch

- dreischiffige Basilika,

- Doppelturmfassade,

- Vierungsturm,

- quadratische Vierung,

- dreiteiliger Wandaufriss (Arkade, Empore, Obergaden),

- Staffelchor.

Ursprünglich waren die normannischen Kirchen mit einer hölzernen Flachdecke ausgestattet, später baute man Tonnengewölbe, danach Kreuzrippengewölbe ein.

- In Jumiéges (1047–1067) sowie

- in Caen (Sainte-Trinitè, 1059–1077, Saint-Étienne, 1064–1077)

entstanden die ersten romanischen Kirchen normannischen Stils. Sie wurden zur wichtigsten Vorstufe der Gotik in Nordfrankreich: Sie wiesen bereits Dienste sowie Ansätze zu einem Strebewerk auf.

-

Die Kathedrale von Caen in Frankreich

D. Langermann, Berlin

In Apulien (Süditalien) und auf Sizilien entwickelte sich ein eigenständiger normannischer Stil, der durch arabische und byzantinische Einflüsse gekennzeichnet ist. Der Normannendom von Monreale bei Palermo ist mit einem arabischen Kreuzgang, arabischen Spitzbögen und byzantinisch beeinflussten mosaikverzierten Säulen ausgestattet. Die Kirche enthält 6300 qm Goldmosaike. Das Hauptschiff erzählt Szenen des Alten Testaments, das Querschiff Szenen aus dem Neuen Testament. Errichtet wurde der bedeutendste Bau des italienischen normannischen Stils 1172–1185 unter dem König WILHELM II. (um 1153–1189). Ein Beispiel für den normannischen Profanbau ist der Palazzo dei Normanni in Palermo.

Kaiserdome

In Deutschland ließen sogenannte Reisekaiser, die von Pfalz zu Pfalz zogen, die Kaiserpfalzen und ihre Vasallen Burgen errichten. Diese bestanden i.d.R. aus

- dem Palas (Herrenhaus),

- einer Kapelle sowie

- Gesinde- und Wirtschaftsräumen.

- Ein Bergfried (Turm) gestattete den Blick über Dächer und Mauern auf das umliegende Land.

Die Kirchen wurden später oft zu Bischofssitzen (Domen) erhoben. Der salische Kaiser KONRAD II. ließ um 1030 auf salischem Familienbesitz in Speyer die dreischiffige Pfeilerbasilika mit gewölbten Seitenschiffen, allerdings einer hölzernen Flachdecke im Mittelschiff, bauen. KONRADs Ehrgeiz war es, den größten Dom des christlichen Abendlandes zu errichten. Unter HEINRICH IV. erfuhr er einige Umbauten, so erhielt das Mittelschiff ein imposantes Kreuzgewölbe, welches das erste seiner Art in dieser Größe darstellt. Ein Laufgang (Zwerggalerie) zieht sich um das ganze Bauwerk. Erstmals wurden auch sogenannte Blendbögen gebaut, das sind der Mauer dekorativ oder gliedernd vorgebaute Bögen, die jedoch keine Maueröffnungen umschließen. Das imposante Westwerk sollte die Dimensionen kaiserlicher Macht verdeutlichen und ein bauliches Gegengewicht zur klerikalen Ostseite schaffen.

-

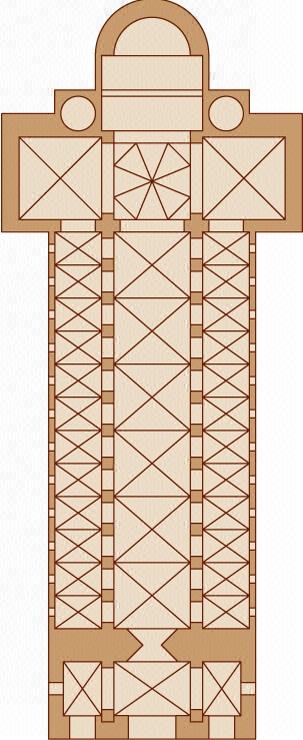

Grundriss des Doms zu Speyer

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Der Dom zu Speyer besitzt eine Gesamtlänge von 134 m (von den Eingangsstufen bis zur Außenwand der Ostapsis), das Langhaus misst 37,62 m (von Außenmauer zu Außenmauer). Das Mittelschiff ist bis zum Scheitelpunkt der Gewölbe 33 m hoch.

Vier Türme rahmen den Kaiserdom ein. Sie sind 71,20 m bzw. 65,60 m hoch. Die Krypta diente als Bestattungsstätte salischer und staufischer Kaiser. Auch die Kaiserdome von Worms und Mainz wurden als dreischiffige Großbasiliken mit Kreuzgewölben, Doppelchören, Querhäusern und sich darüber erhebenden Vierungstürmen gebaut.

Als der Normanne WILHELM DER EROBERER (1027–1087) in der Schlacht von Hastings die Briten besiegte und die Inseln besetzte, ließ er (ab 1070) als Schutz vor den Einheimischen den White Tower errichten. Die Kalksteine, von denen sich der Name Weißer Turm ableitet, brachte man aus dem französischen Caen nach London. Im White Tower befindet sich eine dreischiffige romanische Basilika mit Tonnengewölbe und Apsis. Die St. John’s Chapel ist die älteste noch in ihrer Ursprungsgestalt existierende Kirche Londons.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- sakrale Baukunst

- Video

- stilisierte Blatt- und Tiermotive

- Basis

- Mittelschiff

- Fußring

- Seitenschiff

- normannischer Stil

- Empore

- Architektur

- Die St. John's Chapel

- Kirchenschiff

- Säule

- Tonnengewölbe

- Langschiff

- einfacher rheinischer Stützenwechsel

- Würfelkapitell

- Kreuzgewölbe

- Pfeiler

- Rundbogen

- doppelter niedersächsicher Stützenwechsel

- Blendarkaden