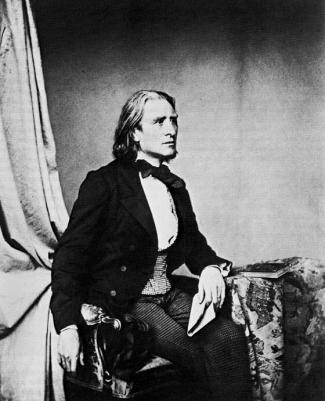

Franz Liszt

* 22.10.1811 Raiding (Ungarn, heute Österreich)

† 31.07.1886 Bayreuth

FRANZ LISZT gehört zu den wichtigsten Komponisten der Romantik. Er vertrat und förderte maßgeblich die „Neudeutsche Schule“ in seiner Position als Hofkapellmeister in Weimar. Als pianistisches Wunderkind und Virtuose begründete er die moderne Klavierspieltechnik, sein kompositorisches Schaffen konzentrierte sich insbesondere auf anspruchsvolle Klaviermusik und das Orchestergenre der programmatisch gebundenen „Sinfonischen Dichtungen“. LISZTs Spätwerk nahm in atonalen Entwürfen viele Entwicklungen des 20. Jh.

Kindheit und Jugend

FRANZ LISZT wurde am 22.10.1811 in Raiding (Ungarn, heute Österreich) geboren. Er entwickelte sich zu einem pianistischen Wunderkind, nachdem sein Vater, der Verwaltungsbeamte ADAM LISZT, sein Talent erkannt hatte und dem Sechsjährigen Unterricht gab. Nach ersten öffentlichen Auftritten zog die Familie 1821 nach Wien, wo LISZT

- Klavierschüler von CARL CZERNY (1791–1857) wurde und

- Kompositionsstunden bei ANTONIO SALIERI (1750–1825) erhielt.

1823 ging die Familie nach Paris, wo dem Zwölfjährigen allerdings der Zugang zum Konservatorium verweigert wurde, da nur Franzosen zugelassen waren.

-

FRANZ LISZT (1811–1886)

The Yorck Project, Berlin

LISZT nahm privaten Kompositionsunterricht bei FERDINANDO PAER (1771–1839), ab 1826 bei ANTONÌN REICHA (1770–1836), konnte sich als Virtuose in den Salons etablieren und begab sich auf erste Konzertreisen durch England und Frankreich. Als der Vater 1827 überraschend starb, geriet der 16-jährige LISZT in eine Lebenskrise und überlegte wiederholt, Priester zu werden, ließ sich aber schließlich als Klavierlehrer in Paris nieder.

Komponist und Virtuose

Musikalische Schlüsselbegegnungen schließen

- die Auseinandersetzung mit Werken FRYDYRIK CHOPINs (1810–1849),

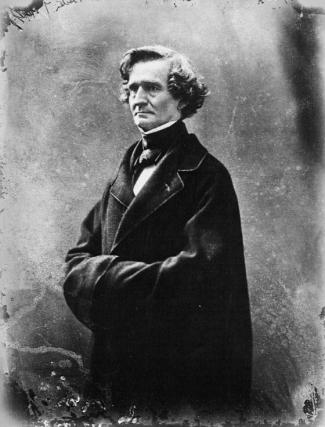

- die Klavierfassung der „Symphonie fantastique“ von HECTOR BERLIOZ (1803–1869) 1833 und

- insbesondere den Besuch eines Konzerts des Violinvirtuosen NICCOLÒ PAGANINI (1782–1840) 1831 ein, dessen dämonische Aura LISZT stark beeindruckte.

-

HECTOR BERLIOZ (1803–1869) von GASPARD-FÉLIX TOURNACHON

Yorck

LISZT verfolgte fortan das Ziel, der PAGANINI des Klaviers zu werden, und ging in seinen Kompositionen vom brillanten zum virtuosen Klavierstil über.

Die mangelnde Allgemeinbildung seiner Wunderkind-Vergangenheit suchte LISZT durch nahezu wahlloses Lesen zu kompensieren und entwickelte eine Offenheit für literarische Einflüsse in seinen Kompositionen, die Bindung von Musik an ein Programm.

Von 1835 an lebte LISZT mit der Gräfin MARIE D’AGOULT (1805–1876) in Genf und Italien zusammen, die später als Schriftstellerin unter dem Namen DANIEL STERN publizierte und seine literarische Neigung intensivierte. Von den drei Kindern dieser Beziehung ist COSIMA (1837–1930) am bekanntesten, die HANS VON BÜLOW (1830–1894) und später RICHARD WAGNER (1813–1883) heiratete.

LISZT entzog sich dem Leben als Familienvater durch Konzertreisen und entfernte sich zunehmend, bis 1844 die Gräfin endgültig die Verbindung aufkündigte. Bereits 1842 wurde LISZT zum außerordentlichen Hofkapellmeister in Weimar ernannt, widmete sich diesem Amt jedoch erst nach weiteren erfolgreichen Reisejahren. Es folgten umjubelte Auftritte

- in seiner ungarischen Heimat,

- in Spanien,

- Portugal,

- der Schweiz,

- Berlin,

- Bonn und

- schließlich 1847 in Jelisawetgrad.

In Kiew lernte LISZT die ukrainische Fürstin CAROLYNE VON SAYN-WITTGENSTEIN (1819–1887) kennen, die ihm nach Weimar folgte, wo er von 1848–1859 als ordentlicher Hofkapellmeister wirkte. Dort entstanden die sinfonischen Dichtungen und zentrale Klavierwerke. LISZT setzte zeitgenössische Werke auf den Spielplan, führte insbesondere Opern von

- RICHARD WAGNER (Tannhäuser 1848, Lohengrin 1850),

- ROBERT SCHUMANN (1810–1856) und

- HECTOR BERLIOZ (1803–1869) auf.

Um LISZT und WAGNER gruppierte sich ein Schüler- und Verehrerkreis (darunter HANS VON BÜLOW; PETER CORNELIUS, 1824–1874; FRANZ BRENDEL, 1832–1874; und JOACHIM RAFF, 1822–1882), der

- die „Neudeutsche Schule“ hervorbrachte,

- 1861 den Allgemeinen Deutschen Musikverein gründete und auch

- publizistisch über die ehemals von SCHUMANN geleitete „Neue Zeitschrift für Musik“ (NZfM) an die Öffentlichkeit trat.

Im Gegensatz zu der an den Formen der Wiener Klassik orientierten Gegenströmung, als deren Repräsentanten

- FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809–1847),

- JOHANNES BRAHMS (1833–1897) und

- ROBERT SCHUMANN

gelten, verfolgten die „Zukunftsmusiker“ die Schaffung einer neuen nationalen Kompositionsweise, die das „Fortschrittliche“ mit dem Übergang von absoluter zu programmatisch gebundener Musik verknüpfte, insbesondere verwirklicht im Musikdrama und der Programmsinfonie. In der NZfM führten die „Fortschrittlichen“ einen schriftstellerischen Feldzug gegen die „Konservativen“ und schreckten auch nicht vor musikfernen, etwa antisemitischen Polemiken zurück.

Nach dem Misserfolg der Aufführung des „Barbiers von Bagdad“ von PETER CORNELIUS (1824–1874) legte LISZT sein Weimarer Amt 1861 nieder und ging nach Rom. Als die Hochzeitspläne mit der Fürstin scheiterten, nahm er 1864 die Weihen eines Abbé entgegen. Kirchenmusik und religiöse Themen rückten ins Zentrum seines musikalischen Schaffens, so entstand etwa 1865 die „Missa choralis“.

Als seine Tochter COSIMA 1864 ihren Mann VON BÜLOW wegen RICHARD WAGNER verließ, wurde ihr Verhältnis empfindlich gestört. Vom frühen Tod WAGNERs erfuhr LISZT aus einer Mitteilung, in der COSIMA WAGNER ihn von der Beerdigung auslud.

1875 wurde LISZT die Präsidentschaft der Musikakademie in Budapest übertragen, er lebte fortan in Budapest, Weimar und Rom, erteilte Unterricht und unterstützte junge Musiker.

1886 reiste er nach Bayreuth zu den von seiner Tochter COSIMA geleiteten Festspielen und starb dort am 31.07.1886, wenige Tage nach seiner Ankunft.

Zur musikhistorischen Bedeutung LISZTs

Unbestritten ist die Bedeutung und Meisterschaft LISZTs als Pianist. Zu der Zeit, in der sich das Hammerklavier als gängigstes Klavier etablierte,

- brach er mit den herkömmlichen Regeln der Technik und

- prägte die Spielweise neu, und somit auch die Möglichkeiten der Klavierkomposition.

In seinen „Sinfonischen Dichtungen“ vollzieht er den romantischen Wandel zur Programmmusik, gibt die Form der Sinfonie kompromisslos zugunsten der formbildenden „poetischen Idee“ auf. In paradigmatisch einsätziger Form wird die kompositorische Einheit durch Leitmotive hergestellt, die bestimmte Figuren, Empfindungen und Ideen symbolisieren.

LISZTs Spätwerk zeigt Neuerungen

- in Harmonik und

- Melodik (etwa Polytonalität und Quartenharmonik),

die den Entwicklungen des frühen 20. Jh. vorgreifen.

Werke

Zu den Werken von LISZT gehören:

- Klaviermusik: Fantasien, Tänze, Märsche, Rhapsodien, Etüden, Transkriptionen von Werken SCHUBERTs, BEETHOVENs, BERLIOZ’ und anderer, u.a.:

– Étude pour le pianoforte en quarante-huit exercices (1826),

– Grande fantaisie de bravoure sur la Clochette de Paganini (1832),

– Dante-Sonate (1858),

– Harmonies poétiques et religieuses (1845–1852),

– 19 Ungarische Rhapsodien (erschienen ab 1851),

– Sonate h-Moll (1853);

- Orchestermusik, darunter:

– 2 Sinfonien mit Chören und 13 sinfonische Dichtungen, darunter u.a.:- Les Préludes, 1845/1854,

- Tasso, 1849,

- Bergsinfonie, 1849/1850,

- Prometheus, 1850,

- Orpheus, 1854,

- Mazeppa, 1854,

- Hungaria, 1856,

- Die Ideale, 1857,

- Hunnenschlacht, 1857,

- Faust-Sinfonie, 1855/1857,

- Sinfonie zu Dantes Divina Commedia, 1856/1857,

- Hamlet, 1858,

- Zwei Episoden aus Lenaus Faust, 1861, Nr. 2: „Mephisto-Walzer“;

- Orgelwerke:

– Präludium und Fuge über den Namen Bach (1855, 2. Fassung 1870),

– Variationen über den chromatischen Bass von J. S. BACHs Kantate „Weinen, Klagen“ (1863);

- Vokalwerke (Chorwerke, Messen, ein Requiem):

– Oratorium „Christus“ für Sopran, Alt, Bariton, Bass, Chor, Orchester und Orgel (1855–1866),

– Oratorium „Die Legende von der heiligen Elisabeth“ für Sopran, Alt, Bariton, Bass, Chor, Orchester und Orgel (1857–1862),

– Missa choralis für vier Solostimmen, Chor und Orchester (1865),

– Ungarische Krönungsmesse für drei Solostimmen, Chor und Orchester (1867),

– Requiem für vier Solostimmen, Männerchor, Orgel und Blechbläser (1868),

– Sonnenhymnus des heiligen Franziskus von Assisi für Bariton, Männerchor, Orgel und Orchester (1862, Umarbeitung 1880),

– Legende „Die heilige Cäcilia“ für Mezzosopran, Chor und Orchester (1874),

– 82 Lieder.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Festspiele Bayreuth

- Orgelwerk

- Hammerklavier

- Quartenharmonik

- ANTONIO SALIERI

- PETER CORNELIUS

- Ungarische Rhapsodien

- Grande fantaisie de bravoure sur la Clochette de Paganini

- FRANZ BRENDEL

- DANIEL STERN

- virtuoser Klavierstil

- Konzertreisen

- Rhapsodie

- Variationen über den chromatischen Bass von J. S. Bachs Kantate Weinen

- programmatisch

- Hector Berlioz

- Chorwerk

- Legende Die heilige Cäcilia

- Missa choralis

- FERDINANDO PAER

- Étude pour le pianoforte en quarante-huit exercices

- ANTONÌN REICHA

- Oper

- Etüde

- Ungarische Krönungsmesse

- Tasso

- Barbier von Bagdad

- Les Préludes

- Programmsinfonie

- Konzert A-Dur

- Chor

- Klagen

- JOACHIM RAFF

- Präludium und Fuge über den Namen Bach

- Biografie

- Tanz

- Harmonik

- Klaviermusik

- Lohengrin

- Messe

- Biographie

- Allgemeiner Deutscher Musikverein

- Sinfonie zu Dantes Divina Commedia

- Komposition

- Musikakademie Budapest

- Hunnenschlacht

- Symphonie fantastique

- Christus

- Kirchenmusik

- Mephisto-Walzer

- COSIMA WAGNER

- Sonnenhymnus des heiligen Franziskus von Assisi