Übersicht über die Musiknotation

Zur schriftlichen Festlegung von Tönen nutzt man sogenannte Noten.

Die Tonhöhe wird ohne Rücksicht auf Halbtonschritte durch die fortlaufende Anordnung der Noten auf Linien und Zwischenräumen, die relative Dauer der Einzeltöne durch die Notengestalt, die rhythmische Gruppierung und die Akzentlage durch Taktvorzeichen und Taktstriche (Takt) wiedergegeben. Die (absolute) Tonhöhenbedeutung der Linien wird am Anfang durch einen Schlüssel bestimmt.

Tempo, Tonstärke, Verzierungen, Artikulation usw. werden durch schriftliche Zusätze oder besondere Zeichen ausgedrückt. Zur Aufzeichnung der chromatischen Halbtöne fis, cis, b, es usw. werden Versetzungszeichen beigefügt; Versetzungszeichen am Anfang des Liniensystems (Vorzeichen) bezeichnen die Tonart. Die zeitlichen Notenwerte sind Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel usw.; außerhalb dieser steten Zweiteilung stehen punktierte Noten (eineinhalbfacher Wert), Triolen, Quintolen usw. Jedem Notenwert entspricht ein Pausenzeichen gleicher Dauer.

Noten und Pausen, Notensystem und Schlüssel

Zur schriftlichen Festlegung von Tönen nutzt man Noten. Ihre Gesamtheit heißt Notenschrift oder Notation. Noten werden in einem System aus 5 Notenlinien und 4 Zwischenräumen geschrieben und von links nach rechts gelesen.

Notensymbole enthalten Informationen über die relative Dauer eines Tons und über seine Tonhöhe.

- Die Dauer (Notenwert) ist an der Gestalt des Notensymbols abzulesen,

- die metrische Position im Takt an der waagerechten Position

- und die Tonhöhe an der senkrechten Position des Notenkopfes im Notensystem.

Wenn eine Note über das Notensystem hinausragt, erhält sie eine oder mehrere Hilfslinien.

![]()

Der Notenschlüssel am Anfang eines Notensystems legt fest, wie die folgenden Noten heißen. Es gibt c‘-, f- und g‘-Schlüssel:

| Violinschlüssel | Altschlüssel | Tenorschlüssel | Bassschlüssel |

Zu jedem Notenwert gibt es einen entsprechenden Pausenwert.

![]()

Die zeitlichen Notenwerte sind Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel usw.; außerhalb dieser steten Zweiteilung stehen

- punktierte Noten (eineinhalbfacher Wert),

- Duolen (Folge von zwei Noten, die für drei Noten gleicher Gestalt bei gleicher Zeitdauer eintreten),

- Triolen (bei gleicher Zeitdauer wird ein zweiteiliger Notenwert dreifach unterteilt – „drei für zwei“) usw.

Die Notenwerte repräsentieren in der modernen Notation nur das relative Längenverhältnis (eine Halbe Note = zwei Viertelnoten); über die absolute Dauer der Note sagt der Notenwert nichts aus.

Stammtöne, Vorzeichen und Oktavbereich

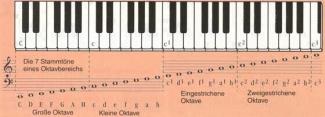

Es gibt sieben Töne ohne Vorzeichen (Stammtöne). Diese Töne entsprechen den weißen Tasten der Klaviatur und lassen sich in Form einer Tonleiter (C-Dur) anordnen.

Die sieben Tonnamen der Stammtonreihe wiederholen sich nach einer Oktave: Zur Unterscheidung werden die Tonnamen der verschiedenen Oktavbereiche mit Zusätzen versehen: c (kleines c), c‘ (eingestrichenes c) usw.

-

Klaviertastatur (Klaviatur), Stammtöne und Oktavbereiche

Alle Stammtöne lassen sich durch ein Versetzungszeichen auf die Tonhöhe des benachbarten Halbtons erhöhen oder erniedrigen. Dann wird an den Namen des Stammtons die Silbe „-is“ oder „-es“ angehängt.

Ein Auflösungszeichen hebt diese Versetzung wieder auf. Versetzungszeichen gelten nur für einen Oktavbereich und nur für einen Takt. Soll die Versetzung für das ganze Stück gelten, schreibt man die Versetzungszeichen als Vorzeichen an den Anfang jedes Notensystems.

Die Erniedrigung oder Erhöhung eines Stammtons nennt man Alteration.

Ein Stammton kann auch doppelt alteriert werden. Er wird dann mit einem Doppelvorzeichen versehen, und der Tonname erhält den Zusatz „-isis“ oder „-eses“.

![]()

Ausnahmen: b statt hes, es statt e-es, as statt a-es, heses statt bes, asas statt a-eses.

Dynamik-, Tempo- und Vortragsbezeichnungen, Angaben zum Ablauf

| Dynamik- bezeich- nungen | pp (pianissimo): sehr leise; p (piano): leise; mp (mezzopiano): halbleise; mf (mezzoforte): halblaut f (forte): laut; ff (fortissimo): sehr laut | dim. (diminuendo): leiser werdend |

| Artikulation und Spielweisen | legato: gebunden; marcato: markiert; staccato: abheben, trennen | arpeggio: Akkord gebrochen spielen; pizzicato: mit dem Finger zupfen; con sordino: mit Dämpfer |

| Tempo- bezeich- nungen und Tempo- verläufe | largo: breit; andante: gehend; allegro: fröhlich (schnell); vivace: lebhaft | rit. (ritardando): langsamer werdend acc. (accelerando): schneller werdend; a tempo: im früheren Tempo |

| Vortrags- bezeichnungen | giocoso: scherzhaft energico: energisch | |

| Angaben zum Ablauf | Wiederholungszeichen, Voltenklammern, da Capo und dal Segno, Sprung und Kopf | |

| Verzierungen, Abbreviaturen | Triller, Mordent, Arpeggio, Tremolo, „Faulenzer“, Vorschlag | |

Dynamik-, Artikulations- und Tempobezeichnungen sowie allgemeine Vortragsanweisungen werden erst mit dem Beginn der Klassik zum festen Bestandteil der Musiknotation.

Notation für Ensembles

Für die unterschiedliche Besetzung von Musikstücken gibt es jeweils geeignete Notationsarten:

- In der Partitur sind alle beteiligten Instrumente und Stimmen untereinander angeordnet.

- Eine Partitur einer großen Besetzung ist schwer zu überblicken. Daher schreiben Komponisten manchmal ihre Komposition zunächst als Particell auf. In einem Particell werden alle Verdopplungen und Oktavierungen weggelassen, und die zahlreichen Notensysteme der Partitur werden in wenigen Systemen zusammengefasst; diese enthalten alle wichtigen Stimmen.

- Soll eine Komposition für Orchester auf dem Klavier dargestellt werden, fertigt man einen Klavierauszug der Partitur an.

- Der einzelne Musiker eines Ensembles singt oder spielt aus einer Stimme, die nur seinen Part enthält.

- Jazzmusiker spielen nach einem Leadsheet, das nur die Melodie und Akkordsymbole enthält.

Spezialnotation in der Musik unserer Zeit

Neue Kompositionsprinzipien und die unkonventionelle Behandlung von Instrumenten erfordern im 20. Jahrhundert neue Notationsformen. Dazu zwei Beispiele:

- Eine grafische Partitur deutet eine musikalische Aktion nur an. Die genaue Ausführung, zum Beispiel die Wahl der Töne, steht dem Musiker frei. Viele Komponisten stellen heute ihren Partituren Zeichenerklärungen voran, damit die Musiker die ungewohnten Zeichen richtig interpretieren können.

- Die aleatorische Komposition lässt dem Musiker auch den Verlauf des Stückes selbst bestimmen. Die Noten werden nicht mehr von links nach rechts gelesen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Pausenwert

- Violinschlüssel

- acc.

- Mordent

- Musiknotation

- pianissimo

- mp

- con sordino

- Tonhöhe

- Tenorschlüssel

- Note

- dim.

- Notenwert

- mf

- energico

- Notenbeispiel

- ff

- Notenschrift

- mezzoforte

- largo

- forte

- fortissimo

- Baßschlüssel

- legato

- giocoso

- Andante

- Notenschlüssel

- Notation

- Tremolo

- cresc.

- Particell

- allegro

- rit.

- Duole

- Arpeggio

- Leadsheet

- vivace

- marcato

- piano

- Alteration

- Triller

- Partitur

- Altschlüssel

- Oktavbereiche

- FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

- Versetzungszeichen

- pizzicato

- Stammtöne

- pp

- Bassschlüssel

- mezzopiano

- Klavierauszug

- Auflösungszeichen

- a tempo

- Dauer

- Stimme

- allegro vivace

- staccato

- Triole