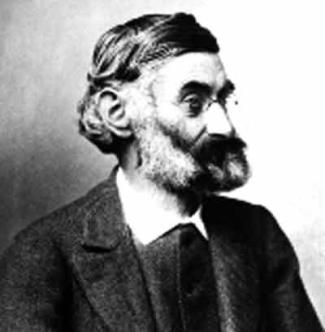

Ernst Abbe

* 23.01.1840 in Eisenach

† 14.01.1905 in Jena

Er war ein deutscher Physiker, Professor in Jena und Direktor der dortigen Sternwarte. Zusammen mit CARL ZEISS begründete er die Theorie des Mikroskops und schuf weitere theoretische Grundlagen für optische Geräte. ABBE gilt als Begründer der wissenschaftlich-optischen Industrie.

ERNST ABBE lebte in einer Zeit, in der sich in den unterschiedlichsten Bereichen Großbetriebe und Konzerne herauszubilden begannen. Ein Zentrum der optischen Industrie wurde das thüringerische Jena. Entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung hatte der Physiker und Unternehmer ERNST ABBE in enger Zusammenarbeit mit dem Mechaniker und Unternehmer CARL ZEISS (1816–1888) und dem Chemiker und Glasproduzenten OTTO SCHOTT (1851–1935).

Kindheit, Jugend und Ausbildung

ERNST ABBE wurde am 23. Januar 1840 in Eisenach als einziger Sohn eines Webers geboren. Auch seine Mutter stammte aus einer armen Weberfamilie. Sein Vater war Vorarbeiter in einer Kammgarnspinnerei.

In seinen Erinnerungen schrieb ABBE später:

„...er (der Vater-der Verfasser) hat bis Anfang der fünfziger Jahre jeden Tag ... 14, 15, 16 Stunden bei der Arbeit stehen müssen ... Ich selbst habe als Junge zwischen 5 und 9 Jahren jeden Tag abwechselnd mit meiner um ein Jahr jüngeren Schwester, wenn das Wetter nicht gar zu schlecht war und meine Mutter den sehr weiten Weg dann selber machte, meinem Vater das Mittagbrot gebracht. Und ich bin dabeigestanden, wie mein Vater sein Mittagbrot, an eine Maschine gelehnt oder auf eine Kiste gekauert, aus dem Henkeltopf mit aller Hast verzehrte, um ... sofort wieder an die Arbeit zu gehen.“

Der junge ABBE hatte schon früh gesundheitliche Probleme: Er litt schon als Kind häufig unter starken Kopfschmerzen. In der Schule fiel der Junge den Lehrern sehr schnell durch seine Begabung auf. Nur unter großen Opfern ermöglichten die Eltern ihrem Sohn den Besuch des Gymnasiums in Eisenach. ABBE schloss es 1857 mit einem hervorragenden Ergebnis ab.

Im gleichen Jahr begann er ein Studium. Er studierte 1857–1859 in Jena und 1859–1861 in Göttingen Mathematik und Naturwissenschaften. Nur durch Erteilen von Unterricht und durch größte Sparsamkeit konnte er das Studium durchhalten. Auf manche Mahlzeit musste er dabei verzichten.

Tätigkeit als Lehrer und Wissenschaftler

1861 promovierte ABBE in Göttingen, war anschließend Assistent an der dortigen Sternwarte und dann Dozent am Physikalischen Verein in Frankfurt (Main). 1863 habilitierte sich ABBE in Jena mit einer mathematischen Arbeit. Im gleichen Jahr wurde er Dozent an der Universität Jena. Nach Erinnerungen seiner dortigen Studenten hat er sehr gute Vorlesungen gehalten, stets bemüht, den Studenten das Verständnis des Lehrstoffes zu erleichtern. Nach Göttinger Vorbild führte er praktische Übungen in Physik ein. Die dafür notwendigen Geräte und Apparaturen stellte er mit großem Aufwand und Geschick zum Teil selbst her, zum Teil ließ er sie in der Werkstatt von CARL ZEISS herstellen. 1870 wurde er zum außerordentlichen Professor für Physik in Jena berufen.

Zusammenarbeit mit Carl Zeiss

Im Jahre 1846 hatte der Mechaniker CARL ZEISS (1816–1888) in Jena eine mechanische Werkstatt eröffnet. Die Stadt hatte damals 6 000 bis 7 000 Einwohner. Häufig baute er Mikroskope und andere Geräte für die Universität. Obwohl er keine höhere Bildung erhalten hatte, strebte er beim Bau seiner Mikroskope Vollkommenheit an.

Der Bau von Mikroskopen war trotz Vorarbeiten von JOSEPH VON FRAUNHOFER (1787–1826) auf Probieren („Pröbeln“) angewiesen. Eine Linse wurde geschliffen und mit ihr eine Abbildung erzeugt. War das Bild schlecht, wurde noch ein wenig weggeschliffen oder eine neue Linse angefertigt, bis das Bild zufriedenstellend ausfiel. So entstand allmählich ein System von Regeln, das in der Produktion berücksichtigt wurde.

ZEISS wusste zwar, dass FRAUNHOFER und andere durch mathematische Berechnungen Objektive wesentlich verbessern konnten, war aber selbst dazu nicht in der Lage. Daher nahm er 1866 Verbindung mit ERNST ABBE auf. Das war der Anfang einer langen fruchtbaren Zusammenarbeit von Weltbedeutung.

-

Enst Abbe (1840 bis 1905)

Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für den Bau von Mikroskopen

ABBE beschäftigte sich in den folgenden Jahren gründlich mit den Grundlagen der optischen Abbildung. Linsen und Objektive wurden nach vorherigen Berechnungen hergestellt. Trotzdem war das Ergebnis bei Mikroskopobjektiven unbefriedigend. Schon JOSEPH VON FRAUNHOFER (1787–1826) und HERMANN VON HELMHOLTZ (1821–1894) hatten erkannt, dass der kleinste Abstand g, den man im Mikroskop noch auflösen kann, von der Beugung des Lichtes abhängt. ABBE entwickelte aus dieser Erkenntnis eine Theorie der Abbildung im Mikroskop. Er fand die Gleichung:

Dabei ist die Wellenlänge des Lichtes, n die Brechzahl des Stoffes zwischen Objekt und Objektiv und der halbe Öffnungswinkel des Lichtkegels der Strahlen, die von einem Punkt des Objektes in das Objektiv gelangen.

Die abbesche Theorie des Mikroskops war so umfassend, dass erst im Jahre 1934 durch den Holländer FRITS ZERNIKE eine Weiterentwicklung erfolgte.

Etwa seit 1868 wurden alle Mikroskope der zeissschen Werkstatt auf der Grundlage vorheriger Berechnungen produziert. Dies und einige Neuerungen im Fernrohrbau - ebenfalls von ABBE gefunden - sicherten der Firma Carl Zeiss eine Überlegenheit über viele Konkurrenten.

Weiteren Auftrieb erhielt der Betrieb nach 1879 durch Einbeziehung des Chemikers OTTO SCHOTT (1851– 1935). Er war wie kaum ein anderer in der Lage, Gläser mit vorher festgelegten Eigenschaften in hoher Qualität herzustellen. Hierdurch erweiterten sich die Möglichkeiten für den Bau von Objektiven erheblich. Eines der bekanntesten Objektive wurde das 1886 entwickelte „Apochromat“, ein Objektiv mit 10 Linsen, bei dem Farbfehler weitgehend verhindert werden konnten.

Abbe als Teilhaber von Zeiss

ERNST ABBE heiratete 1871 die Tochter seines akademischen Lehrers und Freundes SNELL. 1872 und 1874 wurden zwei Töchter geboren. 1874 lehnte er eine Berufung zum ordentlichen Professor ab, ebenso einen Ruf 1878 nach Berlin. Er sah seine Hauptaufgabe in seiner Tätigkeit für die optische Industrie.

1875 nahm ihn CARL ZEISS als Teilhaber in die expandierende Firma auf. Ihre Instrumente erwarben sich Weltruf. Mit zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen im In- und Ausland hatte ABBE Kontakt. So war er Ehrenmitglied der Londoner Royal Microscopical Society und korrespondierendes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften.

Die letzten Lebensjahre

Nach dem Tode von CARL ZEISS und dem Ausscheiden dessen Sohnes RODERICH ZEISS war ABBE alleiniger Inhaber der Firma Carl Zeiss, die inzwischen einen umfangreichen Stab wissenschaftlicher Mitarbeiter hatte.

ABBE wandelte den Betrieb 1889 in die Carl-Zeiss-Stiftung um, die die Beschäftigten am Gewinn beteiligte. Einerseits ist ein Motiv dafür sicher in der schweren Kindheit und Jugend ABBEs zu suchen, andererseits sicherte diese Umwandlung in eine Stiftung dem Unternehmen auch langfristig einen Stab erfahrener Facharbeiter.

Im Alter verschlimmerte sich eine bereits in ABBEs Jugend aufgetretenen Nervenkrankheit. Ihr erlag er am 14. Januar 1905 kurz vor seinem 65. Geburtstag.

-

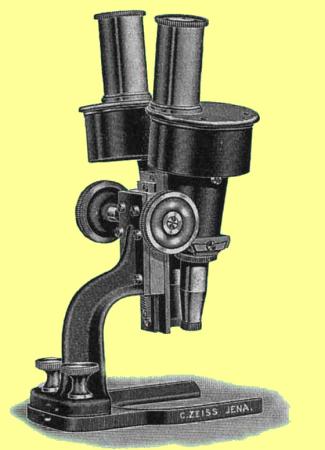

Stereomikroskop der Firma Zeiss