Vergrößerung optischer Geräte

Mit Lupen oder Mikroskopen will man kleinere Objekte und Strukturen besser erkennen. Bei Fernrohren geht es um die bessere Erkennbarkeit von weit entfernten Gegenständen. Ein wichtiger Faktor ist in beiden Fällen die Vergrößerung, die mit dem jeweiligen optischen Gerät erreicht wird. Entscheidend für die Vergrößerung ist nicht die Bildgröße im Vergleich zur Gegenstandsgröße, sondern die Vergrößerung des Sehwinkels, unter dem man ein Objekt mit und ohne optisches Gerät sieht.

Mit Lupen oder Mikroskopen will man kleinere Objekte und Strukturen besser erkennen. Bei Fernrohren geht es um die bessere Erkennbarkeit von weit entfernten Gegenständen. Ein wichtiger Faktor ist in beiden Fällen die Vergrößerung, die mit dem jeweiligen optischen Gerät erreicht wird.

Was bedeutet Vergrößerung physikalisch?

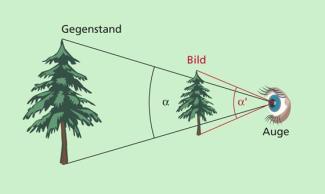

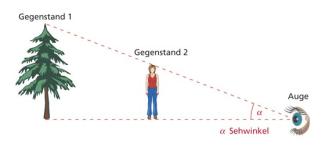

Entscheidend dafür, wie groß wir einen Gegenstand sehen, ist die Größe des Bildes, das auf der Netzhaut entsteht. Diese Bildgröße ist davon abhängig, wie groß der Gegenstand ist und in welcher Entfernung von den Augen er sich befindet. Bild 2 zeigt das am Beispiel: Ein weit entfernter großer Gegenstand, z. B. ein Baum, kann auf der Netzhaut ein genauso großes Bild hervorrufen wie ein kleinerer Gegenstand, der sich näher an den Augen befindet. Entscheidend für die Größe des Bildes auf der Netzhaut ist der Sehwinkel. Das ist der Winkel, unter dem man vom Auge aus gesehen einen Gegenstand vollständig wahrnimmt (Bild 2).

-

Unterschiedlich große Gegenstände können bei verschiedener Entfernung unter dem gleichen Sehwinkel gesehen werden. Das Bild beider Gegenstände ist auf der Netzhaut gleich groß.

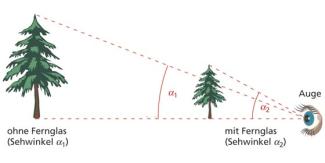

Nutzt man ein Fernglas, dann sieht man einen Gegenstand, z. B. einen Baum, ohne Fernglas unter einem kleineren Winkel als mit Fernglas (Bild 3). Das bedeutet für die Abbildung auf der Netzhaut: Ohne Fernglas ist das Bild auf der Netzhaut kleiner als mit Fernglas

In der Physik wird als Vergrößerung das Verhältnis des Sehwinkels mit optischem Instrument und des Sehwinkels ohne Instrument genutzt. Dabei hat man festgelegt, nicht den Winkel, sondern den Tangens dieses Winkels zu verwenden. In den Bildern 2 und 3 ist der Tangens das Verhältnis zwischen der Größe des Gegenstandes und seiner Entfernung vom Auge. Allgemein gilt also für die Vergrößerung V optischer Geräte:

Für einzelne optische Geräte kann man die Vergrößerung aus den optischen Daten der verwendeten Linsen bzw. Linsensysteme bestimmen.

-

Mit einem optischen Instrument sieht man einen Gegenstand unter einem größeren Sehwinkel als ohne optisches Instrument.

Vergrößerung einer Lupe

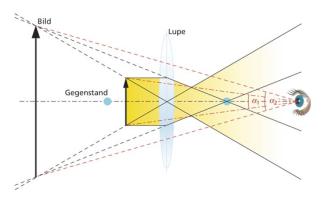

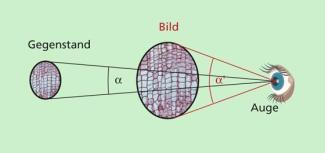

Eine Lupe ist eine Sammellinse. Will man ein vergrößertes und aufrechtes Bild eines Objektes erhalten, so muss sich das Objekt innerhalb der einfachen Brennweite der Linse befinden. Aus Bild 4 ist erkennbar: Mit Lupe ist der Sehwinkel größer als ohne Lupe.

Die Vergrößerung einer Lupe ist abhängig von ihrer Brennweite und von der Bildweite, in der man das Bild sieht. Meist wird als Bildweite die so genannte deutliche Sehweite genutzt, eine festgelegte Entfernung, die 25 cm beträgt und in der man ein Bild ohne besondere Anstrengung über einen längeren Zeitraum betrachten kann. Für die Vergrößerung (genauer: Normalvergrößerung) einer Lupe gilt:

Das bedeutet: Je kleiner die Brennweite einer Lupe ist, desto größer ist ihre Vergrößerung. Allerdings treten dann auch durch die stärker gekrümmten Flächen der Linse stärkere Abbildungsfehler auf. Beträgt z. B. die Brennweite einer Lupe 50 mm, so ist die Vergrößerung:

Lupen werden meist mit Vergrößerungen zwischen 2 und 10 gebaut.

-

Bildentstehung bei einer Lupe: Man sieht das Bild unter einem größeren Sehwinkel als den Gegenstand ohne Lupe.

Vergrößerung eines Mikroskops

Beim Mikroskop (Bild 5) erfolgt die Abbildung des Objektes durch zwei Linsensysteme, das Objektiv und das Okular. Der Strahlenverlauf ist unter dem Stichwort „Mikroskop“ dargestellt. Durch jedes der beiden Linsensysteme erfolgt eine Vergrößerung. Die Gesamtvergrößerung V ergibt sich folgendermaßen:

Die Vergrößerung lässt sich auch folgendermaßen berechnen:

Um unterschiedliche Vergrößerungen wählen zu können, verfügen viele Mikroskope über Wechselobjektive, d.h. über mehrere Objektive unterschiedlicher Brennweite. In der Praxis arbeitet man mit Vergrößerungen bis etwa 1 500.

-

Der Sehwinkel ist mit Mikroskop größer als ohne Mikroskop, das Bild größer als der Gegenstand.

Vergrößerung eines Fernrohrs

Beim Fernrohr oder Fernglas (Bild 6) hängt die Vergrößerung von der Brennweite des Objektivs und des Okulars ab. Der Strahlenverlauf ist unter dem Stichwort „Fernrohr“ oder „Fernglas“ dargestellt.

Bei einem Fernglas liegt die Vergrößerung meist zwischen 6 und 20. Angegeben wird die Vergrößerung meist in der Form 8 x 40. Dabei bedeutet 8 die Vergrößerung und 40 der Durchmesser des Objektivs in Millimetern.

10 x 50 würde dann bedeuten: Das Fernglas hat eine zehnfache Vergrößerung und einen Objektivdurchmesser von 50 mm.

Bei mehr als zehnfacher Vergrößerung ist es bereits schwierig, das Fernglas mit den Händen so ruhig zu halten, dass man ein verwacklungsfreies Bild sieht. Bei stärkeren Vergrößerungen sollte man ein Stativ benutzen.

Astronomische Fernrohre haben meist eine stärkere Vergrößerung. Dort werden Werte bis etwa 1 000 erreicht. Wichtig ist aber hier: Für astronomische Beobachtungen ist neben der Vergrößerung auch die Linsenqualität sowie der Objektivdurchmesser und damit das Lichtsammelvermögen von Bedeutung. Erst damit werden lichtschwache Objekte sichtbar. Als Orientierung für eine zweckmäßige Vergrößerung gilt in der Astronomie: Die Vergrößerung sollte nicht größer sein als der in Millimetern gemessene Objektivdurchmesser. Beträgt z. B. der Objektivdurchmesser eines astronomischen Schulfernrohres 63 mm, so sollte man maximal mit einer Vergrößerung von 60 arbeiten. Notwendig ist bei solchen Vergrößerungen ein stabiles Stativ.

-

Der Sehwinkel ist mit Fernrohr größer als ohne Fernrohr, das Bild aber kleiner als der Gegenstand.