Globalisierung der Medien

Globalisierung berührt auch in besonderem Maße die Medien. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt der Nachrichten. Globalisierung der Medien hat eine ökonomische und kulturell-gesellschaftliche Dimension. Die Medien sind eine schnelllebige Industrie, die sich ständig an die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen anpassen muss. Weltweit befindet sich die Medienlandschaft in einem schnellen Wandel. Sie ist heute vor allem geprägt durch einen deregulierten Markt, zunehmende Digitalisierung und neue Finanzierungsformen.

Transnationale Fusionen zielen darauf, dass die Mediengiganten über die gesamte Wertschöpfungskette verfügen, von der Produktion der Bilder über die Informationen bis hin zum weltweiten Vertrieb. In Deutschland gibt es neben der Pressekonzentration eine stärkere Konzentration der Medien im privaten und digitalen Fernsehen.

Unternehmenskonzentration im Bereich der Medien schafft auch Möglichkeiten zum Missbrauch von Medienmacht durch einen marktbeherrschenden Konzern, hat aber auch Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft.

Globalisierung der Medien ist sowohl in der ökonomischen als auch kulturell-gesellschaftlichen Funktion zu betrachten. Entsprechend ihren Leistungen und Funktionen sind die Medien ein politischer Machtfaktor.

Globalisierung hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt der Nachrichten. Befürworter wie HERBERT MARSHALL MCLUHAN, der den Begriff des „globalen Dorfes“ geprägt hat, sehen in der Globalisierung die Chance, jedem Bürger den schnellen weltweiten Zugang zu den Informationsquellen zu ermöglichen. Es sind insbesondere die neuen interaktiven Medien, die auf eine grenzenlose Welt hoffen lassen. Im Bereich der Media-Agenturen kommt es im Globalisierungsprozess zu Konzentrationen auf unterschiedlichen Ebenen. Bei Werbekampagnen ist z. B. zu beobachten, dass es zu weltweit standardisierten Produkten kommt, die jedoch je nach lokalen Unterschieden oder Besonderheiten differenziert sind.

Skeptiker der Globalisierung bestätigen zwar, dass sich die Möglichkeiten der Kommunikation quantitativ erweitern und damit auch die Integration, aber keine qualitative Veränderung erreicht wird. Insbesondere bei den großen Nachrichtenagenturen der Welt wird die Gefahr gesehen, dass sie aufgrund ihres großen Einflussgebietes und der berücksichtigten vielfältigen Interessenspektren Gefahr laufen, oberflächlich zu werden. Globalisierung der Medien stellt sich insgesamt als ein sehr vielschichtiger, teilweise widersprüchlicher Prozess dar. Dabei ist die Kopplung von Medienunternehmen mit der Politik, Wirtschaft und Kultur unverkennbar.

Funktionen der Medien

Die politische Meinungs- und Willensbildung, die sich im Wesentlichen über die Massenmedien vollzieht, wird mit dem Begriff Mediendemokratie gefasst. Den (am meisten genutzten) Massenmedien Presse, Hörfunk und Fernsehen werden drei einander zum Teil stark überschneidende Funktionen zugeordnet. Diese Medienfunktionen sind:

- Information,

- Mitwirkung an der Meinungsbildung,

- Kontrolle und Kritik (hinzu kommen weitere Aufgaben wie Unterhaltung und Bildung).

Es ist Aufgabe der Massenmedien, durch vollständige, sachliche und verständliche Information die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, das öffentliche Geschehen zu verfolgen und die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zusammenhänge zu begreifen.

Bei der Meinungsbildung spielen die Massenmedien ebenfalls eine bedeutende Rolle. Durch die Auswahl und Ausgestaltung von Inhalten können sie darüber bestimmen, was auf welche Weise zum öffentlichen Thema wird. Indem beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk- oder Fernsehsendungen bestimmte Themen in der Berichterstattung durch häufiges Erwähnen und gute Platzierung betonen, haben sie Einfluss darauf, welche Probleme von der Bevölkerung als besonders wichtig angesehen werden sollen.

Im parlamentarischen Regierungssystem unterstützen und ergänzen die Medien durch ihre Kritik- und Kontrollfunktion vor allem die Opposition bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Presse, Rundfunk und Fernsehen spielen eine wichtige Rolle beim Aufspüren von Missständen. Sie regen durch ihre Berichte in verschiedenen Fällen parlamentarische Anfragen und Untersuchungsausschüsse an.

Die einzelnen Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehprogramme nehmen jedoch ihre politische Funktion unterschiedlich wahr. Nicht selten erschweren dabei auch politische und wirtschaftliche Hemmnisse, ihrer politischen Funktion gerecht zu werden. Wirtschaftlich begrenzen vor allem folgende Faktoren die Medien

- Abhängigkeit von Anzeigenaufträgen und Werbespots,

- Abhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten vom Verleger,

- Einflussmöglichkeiten großer Pressekonzerne auf andere Verlage und den Vertrieb anderer Presseerzeugnisse,

- Abhängigkeit der Zeitungen und Zeitschriften von den Verkaufszahlen, Abhängigkeit des Hörfunks und des Fernsehens von Einschaltquoten.

-

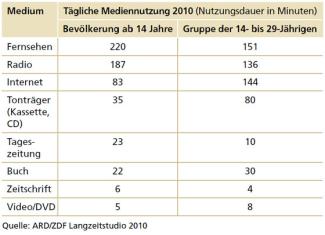

Tägliche Mediennutzung 2010

Wandel in der Medienlandschaft

Weltweit ist ein schneller Wandel in der Medienlandschaft zu beobachten. Alle Medien – die Printmedien, der Hörfunk, das Fernsehen und der Film – behalten zwar ihre spezifischen Eigenschaften, ihre Vorzüge und Nachteile. Gleichzeitig aber verwischen sich die Grenzen zwischen ihnen, wird alles miteinander vernetzt und in der Informationsgesellschaft über den eigenen Computer oder Smartphones (Bild 3) verfügbar. Die Medien unterliegen derzeit angesichts von Digitalisierung und Vernetzung einer umfassenden Umstrukturierung, die neue Angebotsformen entstehen ließ, z. B. Online-Zeitung, Internetradio usw. Die Welt der Medien und Informationen von heute ist geprägt durch

- einen deregulierten Markt,

- zunehmende Digitalisierung und

- neue Finanzierungsformen.

Während früher die Medieninhalte vor allem als Kulturgut galten, sind ihre Inhalte inzwischen in erster Linie Produkte, die von Medienkonzernen vermarktet werden.

Der Prozess der Internationalisierung hat neben der Filmbranche auch die audiovisuellen Medien radikal verändert. Die audiovisuellen Medien der USA haben heute einen Marktanteil von 40 %. Die restlichen Anteile betragen für Europa 30 % und für Australien, Kanada und Japan je 10 %. Damit sind diese Märkte zu einem Feld vielfältiger geostrategischer Interessen geworden. Durch transnationale Fusionen wollen die Mediengiganten über die gesamte Wertschöpfungskette verfügen, von der Produktion der Bilder über die Informationen bis hin zum weltweiten Vertrieb. Beim Kinofilm bedeutet das, möglichst alle Stufen der Verwertungskette zu besetzen und sich viele Vertriebswege für Medieninhalte zu sichern. Die Verwertungskette verläuft in verschiedenen Stufen:

- Zuerst läuft der Film im Kino.

- Nach einigen Monaten erscheint er auf Video und DVD.

- Wieder einige Zeit später läuft er im Pay-TV.

- Irgendwann ist der Film schließlich im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Mediengroßkonzerne

Die Veränderung der Welt der Medien und Informationen wurde zu Beginn der 1990er-Jahre von den großen Hollywood-Produktionsfirmen angestoßen. Sie hat aber auch dazu geführt, dass heute ein großer Teil der Informationen von wenigen Mediengiganten kontrolliert wird. Noch nie war die Konzentration auf den internationalen Medienmärkten größer als heute.

Die Medienökonomie zwingt die Unternehmen zum Wachstum, steuert auf ein Oligopol globaler Kommunikationskonzerne zu, das jedoch auf Kosten des Wettbewerbs und der Meinungsvielfalt geht.

| Oligopol = Wirtschaftsform, in der nur wenige (meist große) Anbieter vielen (meist kaum organisierten) Abnehmern ihre Ware bei möglichst geringer gegenseitiger Konkurrenz verkaufen wollen. |

Nach dem jüngsten Beschluss der „Nationalen Agentur für Kommunikation“ in Washington wird die Konzentration im Medienbereich erheblich erleichtert. Künftig kann ein einziger Medienkonzern bis zu 45 % der Fernsehzuschauer „kontrollieren“. Bisher waren es 35 %. Dieser Beschluss entspricht dem Ziel der Medienkonzerne, ein möglichst breites Fernsehpublikum zu mobilisieren, um auf dem Markt der Werbung bestehen zu können.

Die Murdoch-Gruppe News Corp beherrscht die Bereiche Presse, Fernsehen, Kabel, Kino und Multimedia. Sie ist mit ihren 800 Gesellschaften in 52 Ländern auf vier Kontinenten vertreten. Medien wie Time und News Corp wirken auch bei den Printmedien mit. Fünf Konzerne haben bereits Einfluss auf 70 % der „prime-time-Zuschauer“. Der Medienriese „Clear Channel Communications“ bedient 25 % der amerikanischen Rundfunkhörer.

Wechselseitige Allianzen sichern die Kontrolle über die digitalen Plattformen in aller Welt und den kostengünstigen Zugang zu Satellitendiensten. Es sind vor allem die Satellitendienste, die eine Schlüsselrolle in einer global ambitionierten Strategie einnehmen. Durch den Kampf um hohe Zuschauerzahlen wird die Konkurrenz beim Erwerb umfassender Verwertungsrechte belebt, z. B. von Sportübertragungen, Spielfilmen. Mit etwa 50 000 Filmen und 33 000 Stunden Programm ist der französische Fernsehsender Canal+ einer der wichtigsten europäischen Rechteinhaber von audiovisuellen Produkten.

Konkurrenz zwischen den Medien

Grundsätzlich konkurrieren Presse und Rundfunk miteinander, denn beide Medien sind bestrebt, ähnliche Bedürfnisse zu befriedigen: Unterhaltung, Bildung. Film und Fernsehen stehen in einem echten Wettbewerb zueinander. Beide wenden sich in ähnlicher Form an ein breites Publikum.

Die weltweit operierenden Sendergruppen und Pay-TV-Unternehmen führen beispielsweise die Auseinandersetzung um die Übernahme schwächerer Konkurrenten, um ihren Marktanteil an Spiel- und Fernsehfilmen, Sportübertragungen, Unterhaltungs- und Nachrichtensendungen zu erhöhen.

Die sich weiter entwickelnde Konzentration stärkt zugleich die Fähigkeit der Großkonzerne, besonders im Ausland aktiv zu werden, ohne dass die nationale Medienpolitik und die von den Regierungen ergriffenen Maßnahmen dagegen etwas ausrichten können. Die „Vivendi-Universal-Operation“, die einer französischen Unternehmensgruppe Platz unter den Mediengiganten verschaffen sollte, und die Erfahrungen von Sony haben aber auch gezeigt, dass es schwer ist, in diesem Bereich auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Die europäische Medienindustrie hat das Nachsehen, weil sie insgesamt zu heterogen ist, um sich auf den US-amerikanischen Märkten zu etablieren.

Internationalisierung der deutschen Medienkonzerne

In Deutschland gibt es neben der Pressekonzentration eine stärkere Konzentration der Medien im privaten und digitalen Fernsehen. Die deutschen Medienunternehmen haben, im Vergleich zu anderen Branchen, ihre Unternehmenstätigkeit relativ spät internationalisiert. Heute gibt es kaum noch einen deutschen Medienkonzern, der nicht im europäischen oder außereuropäischen Ausland tätig ist.

Gründe für die zunehmende Internationalisierung sind vor allem:

- sich abzeichnende Sättigungstendenzen in Deutschland auf den klassischen Medienmärkten Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen;

- starke Wachstumspotenziale auf anderen europäischen, insbesondere osteuropäischen, sowie außereuropäischen Märkten, die deutsche Unternehmen für sich nutzen wollen;

- das Streuen des Risikos durch das Agieren auf mehreren regionalen Medienmärkten;

- Kosten- und Ertragsgesichtspunkte.

Gesellschaftliche Folgen der Medienkonzentration

Unternehmenskonzentration im Bereich der Medien schafft auch Möglichkeiten zum Missbrauch von Medienmacht durch einen marktbeherrschenden Konzern und hat zudem Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft. Generell entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen unkontrollierten Marktkräften und den Anforderungen eines gesellschafts- und demokratieverträglichen Journalismus. Dem betriebswirtschaftlich erstrebenswerten Aspekt der Konzentration von Medien steht die Gefährdung der Informationsfreiheit durch die Verringerung der Vielfalt des Angebots gegenüber.

Durch unternehmerische Oligopolisierung wird der publizistische Qualitäts- und Innovationswettbewerb eingeschränkt. Zugleich nimmt die kritische Kontrolle ab, die ein zentrales Instrument der Selbstregulierung ausmacht. Mit abnehmender Zahl wirtschaftlich unabhängiger Medien bei wachsender Größe und Verflechtung der Medienkonzerne nehmen die Möglichkeiten von Eigentümern, Investoren, Management sowie ihnen nahe stehenden Kreisen zu, sowohl wirtschaftliche als auch politische Interessen durchzusetzen. Das schließt die systematische Ausblendung von Gegenmeinungen ein. ROBERT MAXWELL begründete seine redaktionelle Einflussnahme so:

„Zeitungsbesitzer zu sein, gibt mir die Macht, bestimmte Themen wirkungsvoll zu lancieren. Mit einfachen Worten, Medien sind meine Megaphone.“

-

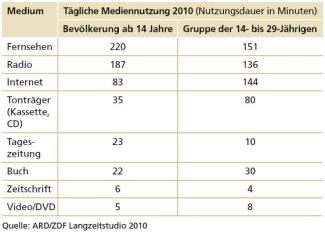

Tägliche Mediennutzung 2010

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Buchclub

- Online-Zeitung

- Kommunikation

- Grunder + Jahr

- Kino

- Printmedien

- Arista

- Pay-TV

- MTV

- Internationalisierung

- Columbia

- RTL Group

- Informationen

- HERBERT MARSHALL MCLUHAN

- Fox

- Massenmedien

- Media AG

- Globalisierung

- Doubleday

- Kontrolle

- Wertschöpfungskette

- Fernsehen

- Internet-Radio

- transnationale Fusionen

- WAZ Mediengruppe

- CNN

- Film

- Presse

- News Corp

- Hollywood

- Paramount

- Mediengroßkonzerne

- Konkurrenz

- Axel Springer AG

- Musik

- RCA

- Kritik

- Viacon CBS

- Sat 1

- Zeit

- deregulierter Markt

- Wettbewerb

- AOL Time Warner

- Disney ABC

- Meinungsbildung

- Satellitendienste

- Bantam Books

- Hörfunk

- Konzentration

- Mediendemokratie

- Mediengiganten

- Holtzbrinck

- Deutschland

- Sony

- Oligopolisierung

- globales Dorf

- Bauer Verlagsgruppe

- Pro Sieben

- Digitalisierung

- ROBERT MAXWELL

- Star TV

- Medienfunktionen

- Bertelsmann AG

- Informationsgesellschaft

- Medienlandschaft

- Nachrichten