Massenproblem Armut

Es gibt verschiedene Definitionen von Armut. Gebräuchlich ist die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Armut.

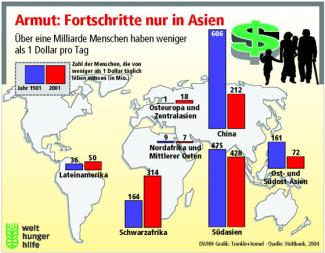

Armut kann verschieden gemessen werden, z. B. über das Einkommen durch die Weltbank oder über bestimmte soziale Indikatoren durch den UNDP der Vereinten Nationen. In den Entwicklungsländern ist Armut ein Massenproblem. 1,2 Mio. Menschen müssen mit weniger als einem US-Dollar pro Tag auskommen. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung hat nicht mehr als zwei US-$ täglich zur Verfügung. 840 Mio. Menschen hungern und sind chronisch unterernährt. Täglich sterben 24 000 Menschen an den Folgen von Hunger, 75 % davon sind Kinder. Armut ist eine Folge von Unterentwicklung. Zwischen Armut und Unterentwicklung bestehen enge Wechselbeziehungen.

Zwischen einzelnen Regionen und Ländern bestehen z. T. erhebliche Unterschiede. Die am schwersten von Armut betroffenen Regionen sind Südasien und das südliche Afrika. Generell zeigt sich, dass Armut insbesondere ein Verteilungsproblem und ein politisches Strukturproblem ist. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind auch in Industrieländern von Armut betroffen.

Armut kennzeichnet eine Lebenssituation, in der es einzelnen Personen, Gruppen oder Teilen bzw. der gesamten Bevölkerung eines Landes oder einer Region nicht möglich ist, ihr Existenzminimum aus eigener Kraft zu sichern. Armut erstreckt sich auf viele, komplex miteinander verbundene Bereiche des menschlichen Lebens.

Absolute und relative Armut

Absolute Armut bedeutet eine Mangelsituation, in der die physische Existenz von Menschen

- unmittelbar (z. B. durch Verhungern oder Erfrieren) oder

- mittelbar (z. B. aufgrund mangelnder gesundheitlicher Widerstandskraft)

bedroht ist.

Absolut arm ist, wer nicht über die Ressourcen verfügt, um elementare Grundbedürfnisse zu befriedigen und ein menschenwürdiges Leben zu führen.

Das schließt sowohl

- materielle Aspekte (z. B. Essen, Kleidung, Wohnung, sauberes Trinkwasser) als auch

- immaterielle Aspekte (soziale, ethnische, religiöse, kulturelle und politische Bedingungen) ein.

„Absolute Armut bedeutet Leben am äußersten Rand der Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, die unter schlimmen Entbehrungen und in einem Zustand von Verwahrlosung und Entwürdigung ums Überleben kämpfen, der unsere (…) Vorstellungskraft übersteigt“ (ROBERT McNAMARA, ehemaliger Präsident der Weltbank).

Relative Armut ist dadurch gekennzeichnet, dass zwar das physische Existenzminimum gesichert ist, das soziokulturelle Existenzminimum jedoch deutlich unterschritten wird. Bei der relativen Armut wird innerhalb eines Landes der Lebensstandard unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen verglichen. Sie drückt soziale Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft aus und wird oft gleichgesetzt mit der Bedrohung der Menschenwürde. Als relativ arm gilt, wer über weniger als 50 % des mittleren Einkommens im jeweiligen Land verfügen kann.

Messung der Armut

Die Messung der Armut ist mit Problemen verbunden, da sie verschiedene Dimensionen hat:

- Einkommensdimension

Armut wird statistisch gemessen am Einkommen der einzelnen Personen oder ihrer Haushalte. Als arm gilt derjenige, dessen verfügbares Einkommen ein bestimmtes Niveau unterschreitet. - Grundbedürfnisdimension

Armut wird daran gemessen, ob und in welchem Umfang die Menschen in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen (Ernährung, Gesundheit, Bildung und Ausbildung, Arbeitsplatz). - Dimension der Lebenschancen

Armut bedeutet, dass sich Menschen nicht ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln und ihre Zukunft selber gestalten können. Das Fehlen elementarer Fähigkeiten, um wichtige Lebenschancen wahrzunehmen, bezieht sich auf:

– die Ernährungssituation;

– den Zustand der medizinischen Versorgung;

– die Lebenserwartung;

– den Zustand der Umwelt;

– die Versorgung mit Wohnraum;

– die Zugangschancen zu Bildungseinrichtungen;

– die Rechtssicherheit, insbesondere der Schutz elementarer Freiheiten und sozialer Grundrechte;

– die Mitwirkung am gesellschaftlichen und politischen Leben.

Die Weltbank definiert Armut über das Einkommen oder Vermögen.

Als absolut oder extrem arm gilt, wer über durchschnittlich weniger als einen US-Dollar pro Tag verfügt (gemessen an lokaler Kaufkraftparität).

In der Entwicklungszusammenarbeit ist dieser Bezug gängig als Messgröße für Armut. Darauf bezieht sich auch das Ziel des Millenniumsgipfels von 2000, die absolute Armut weltweit bis 2015 zu halbieren.

Neben dieser Ein-Dollar-Marke (Ressourcenansatz) gibt es den so genannten Lebenslagenansatz, der den Armutsbegriff wesentlich weiter fasst. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) geht von einem mehrdimensionalen Armutsbegriff aus und errechnet den Index der menschlichen Armut (HPI). Das Maß der menschlichen Armut in einem Land wird auf einer Skala von 0 bis 100 angegeben, wobei 0 für gar nicht arm und 100 für sehr arm steht.

Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, die sich meistens auf bestimmte Einkommensgrenzen beziehen und diese als maßgebend für Armut ansehen, versteht der HPI Armut als Entbehrung von Lebensqualität. Er misst Entbehrungen in drei entscheidenden Bereichen:

- Lebenserwartung, die sich auf den Prozentsatz der Menschen bezieht, deren Lebenserwartung nicht über 40 Jahren liegt;

- Bildung, bezogen auf den Prozentsatz der erwachsenen Analphabeten;

- angemessener Lebensstandard, d. h. Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu sauberem Wasser sowie der Prozentsatz der unterernährten Kinder unter fünf Jahren.

Der HPI ergänzt den Human Development Index (HDI), der auf einer Skala zwischen 0,0 und 1,0 den Entwicklungsstand eines Landes nach den Indikatoren

- Lebenserwartung bei Geburt,

- Bildungsniveau und

- reale Kaufkraft pro Kopf

beschreibt. Mithilfe des Index soll bewusst gemacht werden, dass Armut nicht nur materielle Not ist, sondern die Menschen daran hindert, ihre Lebenschancen wahrzunehmen und sich ihren Fähigkeiten entsprechend zu entfalten.

Die Weltbank hat nach der Befragung von etwa 60 000 Armen aus der ganzen Welt eine Studie vorgelegt, wie Arme ihre eigene Situation einschätzen. Danach verbinden diese Menschen mit dem Begriff Armut

- Unsicherheit,

- Aussichtslosigkeit,

- Machtlosigkeit und

- Ausgrenzung.

Massenarmut in Entwicklungsländern

Armut wird vor allem in Verbindung mit armen Ländern – mit Entwicklungsländern – assoziiert (Massenarmut), die gegenüber den Industrieländern Entwicklungsrückstände in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu verzeichnen haben.

In den Entwicklungsländern ist Armut ein Massenproblem. Sie ist eine Folge von Unterentwicklung, d. h. der ungenügenden Fähigkeit der Gesellschaften, die eigene Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern (Nahrungsmitteln) und lebenswichtigen Dienstleistungen (Bildung, Gesundheit) zu versorgen. Zwischen Unterentwicklung und Armut besteht ein enger Zusammenhang. Unterentwicklung manifestiert sich in Armut und ist zugleich die Ursache von Armut.

Unterschiede zwischen Entwicklungsländern

In einzelnen Regionen, vor allem in Südostasien, in China sowie in Ländern des Nahen Osten und Nordafrika, ist die Zahl der Armen zurückgegangen. In den Ländern Südasiens und Lateinamerikas ging zwar der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung zurück, starkes Bevölkerungswachstum lässt jedoch die absolute Zahl der Armen weiter ansteigen. Besonders kompliziert ist die Lage der Menschen in den Ländern Afrikas südlich der Sahara – auch genannt Schwarzafrika. Alles deutet darauf hin, dass Schwarzafrika trotz geringer Fortschritte die Ziele der Vereinten Nationen für 2015, den Anteil der extrem armen Menschen zu halbieren, nicht erreichen wird.

Allerdings gibt es auch zwischen den afrikanischen Ländern große Unterschiede. Hierbei lassen sich generell drei Ländergruppen unterscheiden.

- Länder, in denen die Regierungen um politische Öffnung und wirtschaftliche Reformen bemüht sind. Hier hat sich die wirtschaftliche und soziale Lage verbessert, z. B. erreichten Uganda und Mosambik durch ein höheres Wirtschafts- als Bevölkerungswachstum einen Anstieg des BSP und eine Verringerung der Kindersterblichkeit;

- Länder, die keine einheitlichen Entwicklungsfortschritte erreichten, z. B. Südafrika und Tansania mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen und stagnierender Kindersterblichkeit;

- Länder mit weiterem Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens und Anstieg der Kindersterblichkeit, z. B. Kamerun, Sierra Leone, Niger.

Armut als Struktur- und Verteilungsproblem

Generell zeigt sich, dass Armut insbesondere ein Verteilungsproblem und ein politisches Strukturproblem ist. Gegenwärtig leben 80 % der unterernährten Kinder der Welt in Ländern, die einen Überschuss an Nahrungsmitteln erzeugen.

Neue Armut in Industrieländern

Armut ist auch in Industrieländern anzutreffen. Allerdings gibt es nur wenige Menschen, die unter Existenz bedrohender extremer Armut leiden, z. B. Obdachlose und Straßenkinder. Das vorherrschende Problem seit Mitte der 1970er-Jahre ist allerdings die relative Armut. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind besonders von Armut betroffen oder einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, arm zu werden:

- Arbeitslose, vor allem Langzeitarbeitslose und junge allein stehende Arbeitslose,

- Alleinerziehende, insbesondere Frauen mit einem oder mehreren Kindern,

- Ehepaare mit drei oder mehr Kindern,

- Arbeitnehmer mit äußerst geringem Einkommen,

- dauerhaft kranke Menschen,

- allein lebende Frauen über 65 Jahre.

In Deutschland ist die Armutsgrenze am durchschnittlichen Nettoeinkommen der Bevölkerung orientiert. Wer über weniger als die Hälfte verfügt, gilt als arm. Im Gegensatz zu den Entwicklungsländern gewährleisten jedoch soziale Sicherungssysteme das Existenzminimum der Menschen.

Armutsbekämpfung als globale Herausforderung

Armut ist ein globales Phänomen. Sie bedeutet Verlust der gesamten Gesellschaft an schöpferischem Potenzial. Armut ist Ursache vieler globaler Risiken. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Gefährdung von Frieden und Stabilität. Sie ist sowohl Ursache als auch Folge von Ressourcenverknappung und Ressourcenzerstörung sowie zunehmender gewaltsamer Konflikte, von Migration, Flucht und Vertreibung. Ihre Bekämpfung ist deshalb eine politische Herausforderung für Global Governance. Insbesondere die Beseitigung aller Formen der extremen Armut erfordert weltweit wirksame Anstrengungen von staatlichen, privatwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene.

-

weltweite Armut

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Lebenschancen

- Entwicklungsländer

- Global Governance

- UNDP

- Armutsstrategien

- EU

- Entwicklungshilfe

- HIV/Aids

- FAO

- UNAIDS

- WeltbankBIP

- Human Development Index (HDI)

- Unterentwicklung

- Armutsgrenze

- Vereinte Nationen

- Absolute und relative Armut

- Human Development Report (HDR)

- neue Armut

- Grundbedürfnisse

- Hunger

- Massenarmut

- Lebensstandard

- Index der menschlichen Armut (HPI)