Die Robertson-Translokation als Ursache des Down-Syndroms

Die Robertson-Translokation stellt eine spezielle Form der Translokationsmutation dar und kann zum dreifachen Vorhandensein der Erbinformationen des Chromosoms 21 beim Menschen führen (Chromosomenaberration). Als Folge davon entsteht das Down-Syndrom. Im Gegensatz zur freien Trisomie 21 wird hier die Krankheit über balancierte Träger weitervererbt.

Eine besondere Form der Translokations-Mutation stellt die Robertson-Translokation dar. Hier tauschen nicht zwei verschiedene Chromosomen ihre Chromatide aus, sondern zwei Chromosomen mit endständigen Centromeren verschmelzen miteinander. Aus den beiden langen Chromosomenarmen entsteht ein Chromosom mit mittelständigem Centromer. Die beiden kurzen Arme gehen verloren. Phänotypische Auswirkungen sind bisher nicht bekannt, da die kurzen Arme so gut wie keine „wichtigen“ Erbinformationen beinhalten. Jedoch reduziert sich der Chromosomensatz um ein Chromosom.

Vermutlich hat diese Mutationsform im Laufe der Evolution z. B. zur Entstehung verschiedener Drosophila-Arten mit 6, 5, 4 oder 3 Chromosomen geführt.

Translokationstrisomie 21

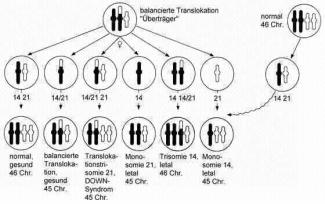

Eine sehr bekannte Robertson-Translokation kommt beim Menschen vor. Hier verschmelzen die langen Arme der Chromosomen 21 und 14 (15 ist auch möglich). Die betroffenen Personen sind phänotypisch normal, da bei ihnen alle Erbinformationen im diploiden Chromosomensatz vorhanden sind. Genotypisch fehlt den betroffenen Menschen jedoch ein Chromosom. Im Genom mit 45 Chromosomen besitzen sie je ein intaktes 14. bzw. 21. Chromosom und das fusionierte 14/21-Chromosom. Diese Mutation ist balanciert.

Bei der Meiose sind sechs verschiedene Verteilungen bezüglich der drei Chromosomen in den Keimzellen möglich:

| 1. | 14. Chr.: 21. Chr. normal |

| 2. | 14/21. Chr.: Information vollständig, ein Chromosom fehlt |

| 3. | 14/21. Chr.: 21. Chr.: Information des 21. Chromosoms doppelt |

| 4. | 14. Chr.: 21. Chromosom fehlt |

| 5. | 14. Chr.: 14/21. Chr.: Information des 14. Chromosoms doppelt |

| 6. | 21. Chr.: 14. Chromosom fehlt |

Durch die Befruchtung mit chromosomal normalen Keimzellen (14. Chr.; 21. Chr.) entstehen verschiedenste Chromosomen-Kombinationen und damit Entwicklungsmöglichkeiten der Zygoten:

| 1. | 2 x 14. Chr.; 2 x 21. Chr. | ||

| genotypisch und phänotypisch normal, 46 Chromosomen, gesund | |||

| 2. | 1 x 14. Chr.; 14/21. Chr.; 1 x 21. Chr. | ||

| balancierte Translokation, phänotypisch normal, 45 Chromosomen, gesund, „Überträger“ | |||

| 3. | 1 x 14. Chr.; 14/21. Chr.; 2 x 21. Chr. | ||

| Information des 21. Chromosoms dreimal vorhanden, Translokationstrisomie 21, 46 Chromosomen, Down-Syndrom | |||

| 4. | 2 x 14. Chr.; 1 x 21. Chr. | ||

| Monosomie des 21. Chromosoms, 45 Chromosomen, keine Lebensfähigkeit (letal) | |||

| 5. | 2 x 14. Chr.; 14/21. Chr.; 1 x 21. Chr. | ||

| Information des 14. Chromosoms dreimal vorhanden, Trisomie 14, 46 Chromosomen, keine Lebensfähigkeit (letal) | |||

| 6. | 1 x 14. Chr.; 2 x 21. Chr. | ||

| Monosomie des 14. Chromosoms, 45 Chromosomen, keine Lebensfähigkeit (letal) | |||

Die gesunden, balancierten Träger dieser Mutation können das Down-Syndrom vererben. Diese Entstehungsweise des Syndroms ist altersunabhängig und tritt in einer gleichbleibenden Häufigkeit auf.

-

Vererbung der Translokationstrisomie 21

Dem Down-Syndrom liegen vier genetische Ursachen zugrunde:

| |

| |

| |

|