Evolutionstheorie

Die Evolutionstheorie sucht mit naturwissenschaftlichen Methoden nach Antworten auf die Fragen:

- Fand eine Evolution statt?

- Welche Ursachen gibt es für eine Evolution?

- Welchen Verlauf nahm die Evolution?

Dabei steht die Evolutionstheorie vor der Aufgabe, die Entstehung und die Umbildung von Arten zu erklären. Es wird davon ausgegangen, dass die heute lebenden Organismen aus früheren, primitiven Vorfahren hervorgegangen sind. Für diesen Prozess der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Pflanzen, Tiere und Menschen werden sehr lange Zeiträume sowie auch das Wirken von Evolutionsfaktoren angenommen.

Evolution und Evolutionstheorie

Unter Evolution wird der Prozess der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Organismenarten verstanden. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die heutige Vielfalt der Organismenarten in langen Zeiträumen aus wenigen, einfach organisierten Formen entwickelt hat.

Die Schwierigkeiten zum Beweisen der Evolutionstheorie bestehen darin, dass

- Experimente zur Artneubildung wegen der langen Zeit, die es dazu braucht, nahezu ausgeschlossen sind (Ausnahme: Modellexperimente zu Bakterien, Züchtung von Tieren und Pflanzen),

- Beobachtungen der Evolutionsvorgänge unmittelbar nicht möglich waren.

Zur Geschichte der Evolutionstheorie

Heute zweifelt bei uns kaum einer mehr an der Abstammungstheorie. Dies ist jedoch nicht immer so gewesen. Vielmehr zeigt sich, dass sich die Vorstellungen im Laufe der Geschichte, bedingt durch den jeweiligen Zeitgeist, verändert bzw. entwickelt haben.

Die ältesten überlieferten Vorstellungen zur Entstehung der Welt und ihrer Organismen finden sich in Schöpfungsmythen. Eine wörtliche Auslegung dieser Mythen steht der Abstammungsidee grundsätzlich entgegen. Pflanzen und Tiere sind danach von Gott in ihrer endgültigen Form geschaffen worden. In der Arche Noah wurden Tiere über die in der Bibel dargestellte Sintflut hinweggerettet. Die Arten waren damit festgelegt und ihre Zahl begrenzt.

Von ARISTOTELES bis zum Mittelalter

Jahrhundertelang war die Entwicklung des naturwissenschaftlichen Denkens geprägt durch die von ARISTOTELES (384–322 v. Chr.) entwickelten Vorstellungen. ARISTOTELES glaubte an die Urzeugung. Niedere Tiere und Pflanzen sind danach durch „Zusammenrinnen“ eines Urstoffes entstanden. An eine Entwicklung der Organismen im heutigen Sinne dachte er nicht. Bestimmend war der Gedanke der Konstanz der Arten. Die Idee hinsichtlich der Entstehung des Lebens war von der Vorstellung geprägt, wonach sich Leben aus unbelebter Materie entwickeln könnte. Man dachte z. B.,

- dass Motten oder Würmer aus Schlamm und Unrat,

- Frösche durch Sonnenstrahlen aus Schlamm,

- Bienen aus Kuhmist

entstehen würden. Alchemisten deuteten die Entstehung von Parasiten als eine Urzeugung aus Blut und Eiter.

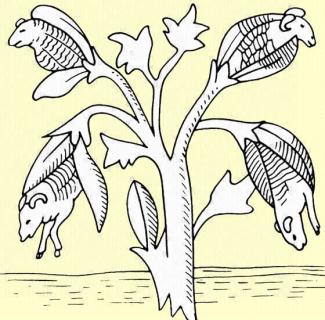

Darstellungen aus dem Mittelalter, z. B. der Schafbaum, verwundern angesichts dieser Vorstellungen nicht.

Von PASTEUR über WÖHLER zu LINNÉ

Erst durch die Versuche von LOUIS PASTEUR (1822–1895) konnte die Möglichkeit der spontanen Entstehung von Lebewesen widerlegt werden. Durch die Sterilisationsexperimente PASTEURs (Pasteurisieren von Milch!) wurde die Vorstellung, Lebewesen könnten auch heute aus unbelebten Stoffen entstehen, überwunden. Ebenso wurde durch die fortgesetzten und vertieften Naturbeobachtungen die Entstehung von Tieren aus Pflanzen, wie sie im Schafbaum dargestellt war, widerlegt.

Andererseits konnte FRIEDRICH WÖHLER (1800–1882) durch die Synthese von Harnstoff – einem organischen Stoff – belegen, dass es zwischen lebender und nicht lebender Natur „Brücken“ gibt.

Erste Gruppierungsversuche, die von Ähnlichkeiten ausgingen, sind schon von CONRAD GESNER („Historia annimalum“, 1555), JOHN RAY („Historia plantarum generalis“, 1686) und vor allem von CARL VON LINNÉ (1707–1778) bekannt.

-

Mittelalterliche Darstellung des Schafbaumes

Die binäre Nomenklatur von LINNÉ

Bei der Aufstellung eines Systems der Organismen, bei dem die Menschen und die Affen als Herrentiere zu einer Gruppe zusammengefasst wurden, ging es dem schwedischen Mediziner und Botaniker LINNÉ zuallererst um die Schaffung einer Übersicht. Diese ist aufgrund ihrer systematischen Anlage in der Gruppierung bis heute für die Bildung der Artnamen (binäre Nomenklatur) gültig. So wird die Art des Jetztmenschen als Homo sapiens und die Art des Sumpfveilchens als Viola palustris bezeichnet.

Oft findet man hinter dem wissenschaftlichen Namen einen Buchstaben oder Namensteil, der auf die Person hinweist, die die Art zuerst beschrieben hat, z. B. Viola palustris L. Dies weist auf die erste Beschreibung durch LINNÉ hin, der selbst über 7 000 Pflanzenarten und über 4 000 Tierarten beschrieben hat.

LINNÉ glaubte an die Konstanz der Arten. Er ging davon aus, dass Arten sich nicht verändern. Aber gegen Lebensende zweifelte er zunehmend an dieser Theorie. Dies wurde in seinen Veröffentlichungen deutlich.

Die Theorie von JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK

Für die Entwicklung des Evolutionsgedankens war JEAN-BAPTISTE DE LARMARCK eine weitere bedeutende Persönlichkeit. LARMARCK (1744–1829) besaß eine große Artenkenntnis, auf deren Basis er Aussagen zur Evolutionstheorie ableitete.

So erkannte er:

- die Tatsache der abgestuften Ähnlichkeit, die er als Zeichen für eine abgestufte Verwandtschaft deutete;

- die Tatsache des Angepasstseins der Organismen an ihre Umwelt;

- die Tatsache der individuellen Anpassung vieler Organismen während ihres Lebens.

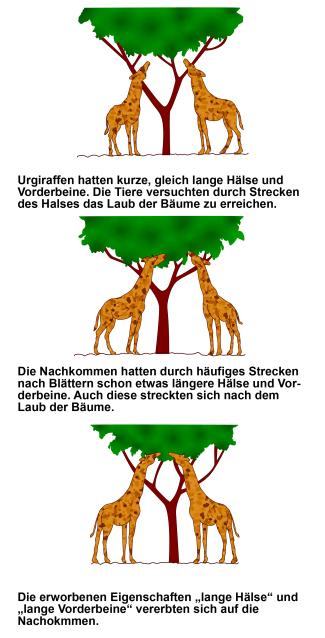

Hieraus formulierte LARMARCK die Hypothese, dass Umweltveränderungen in den Organismen neue Bedürfnisse erzeugen. Angetrieben durch einen Drang zur Vervollkommnung würden die Organismen veranlasst, bestimmte Organe stärker oder schwächer zu betätigen. Durch Gebrauch oder Nichtgebrauch würden die Organe (und Strukturen) mehr oder weniger stark ausgeprägt. Dies führte zu den beobachtbaren Veränderungen im Bauplan der Lebewesen. Diese Veränderungen seien erblich, d. h., es erfolgt eine Vererbung erworbener Eigenschaften auf die Nachkommen. Er versuchte so, die Angepasstheit der Arten (lamarckistisch) zu erklären. Während die von LARMARCK postulierten drei Tatsachen immer wieder bestätigt wurden, hat sich seine Hypothese über die Vererbung erworbener Eigenschaften als unrichtig erwiesen.

Auch LARMARCKs Vorstellungen, dass alle einmal gebildeten Organismen bis heute überlebt hätten, trifft nicht zu.

GEORGES DE CUVIER und seine Katastrophentheorie

Anders, obwohl im engeren Sinne kein Evolutionsforscher, kam GEORGES DE CUVIER (1769–1832) aufgrund umfangreicher Forschungen an Bauplänen, vor allem fossiler Funde, zu der Anschauung, dass Arten unveränderlich seien. Vor allem war es das Fehlen fossiler Bindeglieder zwischen ausgestorbenen und rezenten Arten, die seine Ablehnung des Artenwandels begründete. Er ging vielmehr von der Neubevölkerung der Erde nach erdgeschichtlichen Katastrophen mit Lebewesen aus, die aber gleiche Grundbaupläne wie die ausgestorbenen haben sollten.

Er war ein Gegner der Abstammungslehre. Aufgrund seiner Untersuchungen von Gesteinsschichten kam er zu der Auffassung, dass die Organismen durch Naturkatastrophen umgekommen sind. Nach diesen erfolgte jeweils die Neuschaffung der Arten im Sinne der Schöpfungsgeschichte. Im Verlaufe der Entwicklung der Erde wechseln sich so Vernichtung und Neuschaffung der Arten ab. CUVIERs Anschauungen wurden mit dem Begriff „Katastrophentheorie“ versehen.

Die Anschauungen von CUVIER über zyklische Naturkatastrophen und die Konstanz der Arten behinderten, bedingt durch seine Fachautorität, zunächst die weitere Entwicklung der Vorstellungen über die Abstammung der Lebewesen.

Die Abstammungslehre von CHARLES DARWIN

DARWIN (1809–1882) ist der Begründer der Abstammungslehre. Am 24. November 1858 erscheint die 1. Auflage von Darwins „Entstehung der Arten durch natürliche Auslese“ (engl. Originaltitel: „On the origin of species by means of natural selection“). Die wesentlichen Aussagen seiner Theorie, die sich – anders als bei vielen seiner Vorgänger – auf die Betrachtung von Populationen, d. h. von Organismengruppen bezogen, lenkten den Blick auf die Evolutionsursachen.

Seinen Abstammungsgedanken hat er im Vorwort seines Hauptwerkes wie folgt formuliert:

„ …so kann ich doch keinen Zweifel mehr daran hegen, daß die Ansicht, die die meisten Naturforscher bis vor kurzem vertraten und die ich selbst früher vertrat, nämlich, daß jede Art unabhängig für sich geschaffen wurde, irrig ist. Ich bin vollkommen überzeugt, daß die Arten nicht umwandelbar sind, sondern daß die ein und derselben Gattung angehörenden in gerader Linie von anderen, gewöhnlich schon erloschenen Arten abstammen …“.

-

LAMARCKS Theorie über die Evolution der Giraffen

© Duden Learnattack GmbH

Er ging von Beobachtungen aus, die er auch als Taubenzüchter gewonnen hatte. Jeder wusste zur damaligen Zeit, dass unter den Nachkommen von Zuchttieren immer auch solche mit besonders starker oder schwacher Herausbildung von Merkmalen vorkamen, selten sogar mit Neubildungen.

Die Weiterzucht solcher Individuen (künstliche Zuchtwahl) führt im Lauf der Zeit zu Individuen, die von der Ausgangsform, u. a. der Wildform, erheblich abweichen. Dies gilt für Pflanzen ebenso wie für Tiere.

DARWIN erkannte nun, dass in der Natur vergleichbare Vorgänge ablaufen müssten, wobei es zu klären galt, wer hier die Rolle des Züchters übernahm und welches die Kriterien der Auswahl seien. Bei der Analyse möglicher Faktoren, die ein Überleben begünstigen, sind die Lebewesen die besseren, die tüchtigeren Nachkommen, die sich in der Auseinandersetzung mit der Umwelt behaupten müssen.

Die von DARWIN gewählten Formulierungen, die auch zu Missverständnissen in der Auslegung führten, lauteten, dass im „struggle for life“ („Kampf ums Dasein“) sich ein „survival of the fittest“ abzeichnet, ein Überleben der Bestgeeigneten.

Selbstverständlich ist eine solche „natürliche Zuchtwahl“ oder Selektion nur dann möglich, wenn auch Merkmalsunterschiede zwischen den Individuen einer Art bestehen. Diese Unterschiede nannte DARWIN Variationen. Sie existieren und werden durch die natürliche Zuchtwahl innerhalb der Nachkommenschaft „sortiert“. Die Frage ist nun, wodurch immer wieder neue Variationen entstehen.

DARWIN kannte zwei Arten von Veränderungen:

- die milieubedingten Variationen, wie z. B. den Schiefwuchs von Sträuchern oder Bäumen infolge ständigen Winds,

- die spontanen Variationen, z. B. das Auftreten roter Blüten bei sonst weiß blühenden Pflanzen.

-

Zuchtformen der Taube

Zwei glühende Verfechter von DARWINs Lehre

Die von CHARLES DARWIN begründete Abstammungslehre (Deszendenstheorie) fand in den Deutschen ERNST HAECKEL (1834–1919) und AUGUST WEISMANN (1834–1914) glühende Befürworter. Im September 1863, also etwa vier Jahre nach der Veröffentlichung von DARWINs Hauptwerk „On the origin of species by means of natural selection“, hielt HAECKEL vor der 38. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte einen Vortrag über DARWINs Evolutionstheorie. In diesem fasst er die wesentlichen Aussagen der Abstammungslehre zusammen.

Daneben bezog er im gleichen Vortrag den Menschen in die Evolutionsforschung mit ein; insofern ging HAECKEL noch über DARWIN hinaus. Im Jahr 1868 stellte HAECKEL einen Stammbaum des Tierreichs auf, in den der Mensch als Organismus einbezogen war.

HAECKEL stützte seine Ansichten und somit die Befürwortung der Abstammungslehre auf vergleichend-anatomische und embryologische Befunde. Aus den gewonnenen Indizien stellte er das sogenannte biogenetische Grundgesetz (biogenetische Grundregel) auf.

Die biogenetische Grundregel lautet:

Die Ontogenese stellt eine kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenese dar, d. h., die Keimesentwicklung stellt eine schnelle Wiederholung der Stammesentwicklung dar.

Die Formulierung als Regel statt als Gesetz soll verdeutlichen, dass die Verbindlichkeit nicht so stark ist, denn diese Regel bezieht sich nur auf einen Teil der Keimesentwicklung, nämlich auf Teile der Individualentwicklung.

Es zeigt sich, dass es in diesem Bereich zur zeitweisen Anlage von Strukturen kommt, die bei der Geburt der Tiere nicht mehr vorhanden sind und somit Hinweise darauf geben, wie die Entwicklung hin zur Ausbildung der Art im Verlauf der Stammesentwicklung verlaufen ist.

So werden die Anlage von Kiemenbögen und die Körperbehaarung (Lanugobehaarung) stammesgeschichtlich als Indizien für den Wandel von Strukturen angesehen.