Mischwald, Schichtung

Waldökosysteme weisen Strukturen auf. Sie sind das Ergebnis des Wirkens abiotischer und biotischer Faktoren. Dazu zählt die stockwerkartige Schichtung. Die Schichten werden durch vielfältige waldaufbauende Pflanzenarten gebildet, die in ihrer Gesamtheit die Artenstruktur des Waldes ergeben. Die Altersstruktur drückt das Verhältnis zwischen Altbäumen, Bäumen mittleren Alters und Jungwuchs aus. Die Raumstruktur beschreibt die Ausnutzung des Luft- und Bodenraums durch die waldbildenden Pflanzen.

Der Wald als Ökosystem

Ein naturnaher Wald ist in der Landschaft von einem Feld oder einer Wiese durch seine dicht stehenden und hoch aufragenden Bäume deutlich abgegrenzt. Gemeinschaftlich zusammenlebende ältere und jüngere Laub- und Nadelbäume wie Buchen, Eichen, Fichten und Kiefern dominieren im Erscheinungsbild eines naturnahen Waldes.

Tritt man in einen solchen Wald ein und schaut man genauer hin, so prägen auch andere Pflanzenarten einen naturnahen Wald. Sie lassen sich im Unterholz des Waldes als Sträucher (z. B. Hasel, Holunder) und auf dem Waldboden als Kräuter (z. B. krautige Samenpflanzen, Farn und Moospflanzen) finden. Die waldbildenden Pflanzen mit ihrem Laub- und Astwerk bieten zahlreichen Tierarten Aufenthaltsmöglichkeiten in Form von Nist- und Brutplätzen und Lagerstätten. Alle Organismenarten, die den Wald bilden, in ihm vorkommen und gemeinschaftlich zusammenleben, bilden eine Lebensgemeinschaft. Sie wird auch als Biozönose bezeichnet.

Alle von Organismen ausgehenden Wirkungen werden als biotische Faktoren bezeichnet. Ein Waldökosystem weist aber auch einen nicht lebenden Bestandteil auf, den Lebensraum (Biotop). Der Boden- und der Luftraum weisen Eigenschaften wie verschiedene Bodenarten, wechselnde Wasser- und Nährstoffverhältnisse, pH-Wert, unterschiedliche Licht-, Temperatur- und Windverhältnisse auf. Alle Wirkungen, die vom Biotop ausgehen, lassen sich als abiotische Faktoren kennzeichnen.

Pflanzen als Mittelpunkt in jedem Ökosystem

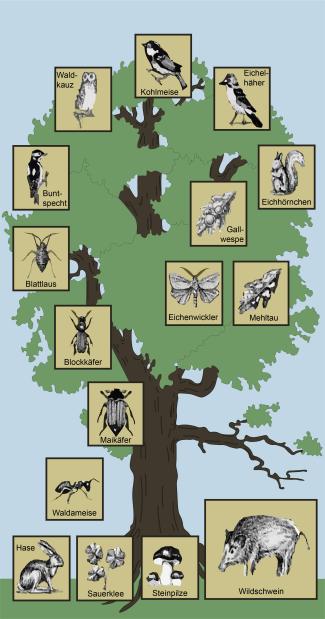

In jedem Ökosystem, so auch im Wald, spielen die Pflanzen mit Chlorophyll eine zentrale Rolle. Sie erzeugen aus anorganischen Stoffen (Wasser, Kohlenstoffdioxid, Mineralstoffen) mithilfe der Sonnenenergie energiereiche organische Stoffe (autotrophe Ernährung). Im Ökosystem haben Pflanzen daher die Funktion von Produzenten. Tiere, die als Nahrungsgrundlage energiereiche organische Stoffe benötigen und sich von Pflanzen oder anderen Tieren ernähren müssen (heterotrophe Ernährung), haben im Ökosystem die Funktion von Konsumenten. Pilze und Bakterien haben die Fähigkeit, organisches Material, d. h. Abfallstoffe der Organismen und tote Lebewesen, abzubauen und wieder in anorganische Stoffe umzuwandeln. Sie haben im Ökosystem die Funktion von Destruenten. Der Vorgang des Abbaus (Mineralisierung) schließt den Kreislauf der Stoffe im Ökosystem. Durch die Zerlegung der organischen Stoffe entstehen wiederum Wasser, Mineralstoffe und Kohlenstoffdioxid. Diese anorganischen Stoffe sind die Ernährungsgrundlage für Pflanzen mit Chlorophyll.

Zwischen dem Biotop (Lebensraum) des Waldes und der Biozönose (Lebensgemeinschaft) Wald besteht eine untrennbare Einheit. Diese Einheit wird als Ökosystem Wald bezeichnet.

Raumstruktur des Waldes

Wird ein naturnaher Wald aufgesucht, so fallen am Waldrand nicht nur die hoch aufragenden Laub- und Nadelbäume, sondern auch das Unterholz auf. Es lassen sich Stufungen oder auch „Stockwerke“ erkennen. In einem Mischwald z. B. kann man sie sehr schön erkennen. Sie sind ein wesentliches Strukturmerkmal des Waldes.

In Laubmischwäldern z. B. in Eichen-Hainbuchen-Wäldern, ist die Schichtung besonders vielfältig ausgeprägt. Diese vertikale Ordnung im Wald ist als günstige ökologische Nutzung des Luft- und Bodenraums aufzufassen. Die unterschiedlich hohen Pflanzen „fangen“ als Produzenten das Sonnenlicht für die Fotosynthese ein. Durch Verzweigungen und durch die Blätter können Pflanzen ihre Oberfläche zum Aufnehmen des Sonnenlichts bedeutend vergrößern.

-

Schichten in einem Mischwald

Die einzelnen Schichten des Waldes stellen für Tiere (Konsumenten), Pilze und Bakterien (Destruenten) vielfältige Teillebensräume dar. Wichtige Schichten in einem Wald sind u. a. die Baumschicht, Strauchschicht, Krautschicht, Moosschicht und Bodenschicht (Bilder 2 und 3).

Die jeweils für eine Waldgesellschaft charakteristische Schichtung bildet sich in Übereinstimmung von Lebensbedingungen und ökologischen Ansprüchen waldbildender Pflanzenarten heraus. Ein naturnaher Wald hat bis zu sechs Schichten. Je höher die Anzahl an Schichten, desto größer ist auch die Anzahl an verschiedenen Teillebensräumen, die den Tieren zur Verfügung stehen.

-

Schichten als Teillebensräume

© Duden Learnattack GmbH

Die einzelnen bestandsbildenden Pflanzenarten kommen horizontal fein verteilt im Wald vor. Bei der Bestandsaufnahme der Pflanzen einer Waldfläche lassen sich Teillebensgemeinschaften erfassen. In einer feuchten Senke wachsen beispielsweise Sumpfdotterblumen, dicht daneben kommen Buschwindröschen und Frühlingsscharbockskraut vor, auf einer Lichtung stehen abgestorbene Bäume, auf denen sich Pilze angesiedelt haben.

Die Pflanzenbedeckung als horizontale Ordnung und die Schichtung des Waldes als vertikale Ordnung bilden die Raumstruktur des Waldes. Sie ist ein Ausdruck dafür, wie Luft- und Bodenraum durch die waldbildenden Pflanzen genutzt werden.

Altersstruktur und jahreszeitliche Struktur des Waldes

In dem Ökosystem Wald lässt sich auch eine zeitliche Ordnung erfassen. Neben Altbäumen befinden sich Bäume mittleren Alters und Jungwuchs. Die ständig ablaufende Verjüngung des Waldes durch die Produktion von Samen, deren Verbreitung und das Entstehen von Jungwuchs bewirkt das Ausbilden einer Altersstruktur innerhalb des Waldes. Das ungleiche Alter von Waldbäumen in naturnahen Wäldern ist eine Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit des Waldes und für dessen Gleichgewicht.

Waldbesuche in den verschiedenen Jahreszeiten lassen im Laubwald eine weitere zeitliche Ordnung erkennen. Das Aussehen des Laubwaldes wandelt sich periodisch mit den Jahreszeiten. Laubwälder weisen einen Frühjahrsaspekt, Sommeraspekt, Herbstaspekt und Winteraspekt auf.

Im März/April ist es vor der Belaubung im Buchenwald hell. Die Krautschicht wird von Buschwindröschen dominiert, die einen weißen Blütenteppich bilden.. Diese Pflanzenart zählt zu den ersten Frühblühern im Laubwald. Zum Blühen und Fruchten benötigen Buschwindröschen viel Licht, das im Frühjahr im Buchenwald reichlich vorhanden ist. Nährstoffe für rasches Wachstum und Blütenbildung sind in Wurzelstöckchen gespeichert. Als weitere Frühblüher treten z. B. Frühlingsscharbockskraut und Hohler Lerchensporn auf. Mit der zunehmenden Belaubung gelangt immer weniger Sonnenlicht durch das dichte Kronendach. Waldmeister, Frühlingsplatterbse und die Einbeere lösen die Frühblüher ab. Die Krautschicht wird auch durch verschiedene Gräser wie Knäuelgras geprägt. Die farbenprächtige Blühperiode des Frühjahrsaspektes geht zu Ende.

Der Sommeraspekt zeigt sich im Buchenwald mit üppigem grünem Pflanzenwuchs.

Werden die Tage wieder kürzer und fallen die Temperaturen, so zeigt sich bald der Herbstaspekt. Im Buchenwald dominieren dann prächtig rot bis gelb gefärbte Laubblätter. Nach den ersten Frösten genügen leichte Windstöße, um das Laub von den Bäumen zu fegen. Es zeigt sich der Winteraspekt.

Diese jahreszeitliche Struktur des Laubwaldes wird durch das unterschiedliche Wirken abiotischer Faktoren (z. B. Licht, Temperatur, Wasser) ausgelöst.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Winteraspekt

- Krautschicht

- Frühjahrsaspekt

- Biozönose

- Altersstruktur

- Bodenschicht

- Wald

- Schichtung

- Strauchschicht

- Produzenten

- Sommeraspekt

- Moosschicht

- Mischwald

- Teillebensräume

- naturnaher Wald

- Baumschicht

- abiotische Faktoren

- Destruenten

- Biotop

- Raumstruktur des Waldes

- biotische Faktoren

- Ökosystem

- Herbstaspekt

- jahreszeitliche Struktur

- Konsumenten

- Stockwerke