Beobachten und Messen

Beobachten ist eine Erkenntnistätigkeit. Beim Beobachten werden Erscheinungen in der Natur mit Sinnesorganen oder Hilfsmitteln wahrgenommen, um deren Eigenschaften, Merkmale, räumliche Beziehungen oder zeitlichen Abfolgen sowie Veränderungen in den Erscheinungen zu erkennen. Als Hilfsmittel werden z. B. technische Geräte Fernrohre, Mikroskope, Lupen als Hilfsmittel für die Beobachtung genutzt.

Messen ist eine Tätigkeit, die eng mit dem Experimentieren verbunden ist. Beim Messen wird der Wert einer Größe, d. h. der Ausprägungsgrad einer Eigenschaft, mit Hilfe eines Messgerätes dadurch bestimmt, dass die zu messende Größe mit einer festgelegten Einheit verglichen wird. Dazu wird in der Regel eine Messvorschrift festgelegt.

Beim Beobachten werden Eigenschaften, Abläufe oder Beziehungen mit Sinnesorganen oder Hilfsmitteln wahrgenommen.

Die Hilfsmittel für die Beobachtung können technische Geräte, z. B. Mikroskope oder Lupen, Reaktionsapparaturen oder Modellexperimente sein.

Das Beobachten ist oft mit dem Beschreiben und Protokollieren des Beobachteten verbunden.

Beim Beobachten geht man systematisch vor. Vor dem Beginn der Beobachtung müssen ein Beobachtungsziel oder eine Fragestellung formuliert werden.

Nach der Durchführung der Beobachtung werden Aussagen zur Auswertung formuliert, die sich auf das Beobachtungsziel (die Fragestellung) beziehen.

Beispiel:

Beobachte die Reaktion von Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) mit Magnesium! (Führe das Experiment nur nach genauer Anleitung durch den Lehrer durch!) (Bild 1)

- Beobachtungsziel: Verändern sich die Eigenschaften der Ausgangsstoffe während der Reaktion? Zeigen sich besondere Erscheinungen, z. B. Farben, Gerüche, Geräusche oder Ähnliches?

- Durchführung: Etwas verdünnte Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) wird in ein Reagenzglas gegeben. Ein Span Magnesium (Vorsicht!) wird hinzugefügt.

- Beobachtung: Magnesium ist ein fester Stoff und besitzt einen silbrigen Glanz. Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) ist eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit. Die Flüssigkeit schäumt auf. Der Magnesiumspan wird kleiner und verschwindet allmählich. Das Gefäß erwärmt sich. Ein Gas entsteht. Das entstehende Gas ist brennbar (Vorsicht! Knallgas).

- Auswertung: Die Eigenschaften von Magnesium und Chlorwasserstoffsäure verändern sich während der Reaktion. Der metallische Glanz verschwindet. Der feste Stoff löst sich auf. Neue Stoffe mit neuen Eigenschaften entstehen. Eine chemische Reaktion hat stattgefunden.

Protokollieren:

Protokolle werden meist nach einem vorgegebenen Schema angelegt. Damit sind die Arbeitsschritte, die Beobachtungen und die Auswertung nachvollziehbar und wiederholbar.

Protokollschema:

| 1. | Aufgabe: Fragestellung und Ziel des Experimentes |

| 2. | Vorbetrachtungen: Wiederholung benötigter Kenntnisse und Sicherstellung des Arbeitsschutzes |

| 3. | Geräte und Chemikalien. Auflistung aller benötigten Laborgeräte und Hilfsmittel, Auflistung aller benötigten Chemikalien |

| 4. | Durchführung und Beobachtungen: Arbeitsschritte zur Durchführung des Experimentes, Sicherheitshinweise, beobachtete Veränderungen |

| 5. | Auswertung: Deuten der beobachteten Erscheinungen, Schlussfolgern, Aufstellen von Reaktionsgleichungen, Berechnen von Größen, Beantworten von Aufgaben, Herstellen des Bezugs zur Aufgabenstellung |

Messen:

Messen ist ein Spezialfall der Beobachtung, der eng mit dem Experimentieren verbunden ist. Beim Messen wird der Wert einer Größe, d.h. der Ausprägungsgrad einer Eigenschaft, mit Hilfe eines Messgerätes dadurch bestimmt, dass die zu messende Größe mit einer festgelegten Einheit verglichen wird. Dazu wird in der Regel eine Messvorschrift festgelegt.

-

Reaktion von Salzsäure mit Magnesium

Beispiel:

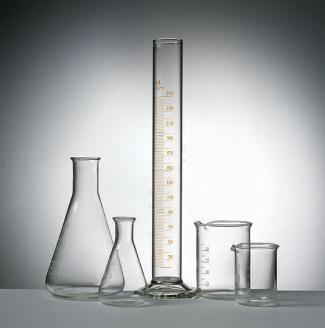

Beim Messen des Volumens einer Flüssigkeit mit einem Messzylinder sollte man folgendermaßen vorgehen:

| 1. | Schätze des Volumen der Flüssigkeit! Wähle aufgrund dieser Schätzung einen geeigneten Messzylinder aus! |

| 2. | Fülle die Flüssigkeit in den Messzylinder und stelle ihn auf eine waagerechte Unterlage! |

| 3. | Bringe deine Augen in Höhe der Flüssigkeitsoberfläche! Lies den Stand an der tiefsten Stelle der Flüssigkeitsoberfläche ab! |

Beim Messen ist auch zu beachten, dass jedes Messgerät einen bestimmten Messbereich und eine bestimmte Messgenauigkeit hat. Messwerte sind damit stets nur Näherungswerte für den wahren Wert einer Größe. Wenn man einen Wert einer Größe möglichst genau messen will, sollte folgendes beachtet werden:

- Die Bedingungen und die Messgeräte werden so ausgewählt, dass eine große Genauigkeit bei der Messung möglich ist.

- Statt einer Einzelmessung wird eine Messreihe durchgeführt. Dadurch können zufällige Schwankungen der Messwerte um den wahren Wert der Größe berücksichtigt werden. Daraus berechnet man den Mittelwert, indem man alle Messwerte addiert und durch die Anzahl der Messungen dividiert.

Beachte:

Die Genauigkeit einer Messung kann nur in Vorbereitung und Durchführung der Messung beeinflusst werden. Nach der Messung durchgeführte Fehlerbetrachtungen ermöglichen zwar eine Einschätzung der Genauigkeit, nicht aber ihre Beeinflussung. Möglichst genaue Messungen erfordern somit entsprechende Überlegungen vor der Messung.

-

Glasgeräte zur Messung des Volumens

Heinz Mahler, Berlin