Althochdeutsch

Das Althochdeutsche ist eine eigenständige Epoche der deutschen Sprach- und Literaturgeschichte, die von etwa 750 bis etwa 1050 datiert wird. Sie wird unterteilt in die Zeitabschnitte

- Frühalthochdeutsch (bis 800),

- Normalalthochdeutsch (9. Jahrhundert),

- Spätalthochdeutsch (10. und 11. Jahrhundert).

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklung des Althochdeutschen waren die Konsolidierung des Fränkischen Reiches unter KARL DEM GROSSEN und die Herausbildung einer abendländischen Kultur.

Die deutsche Sprache erfuhr in der althochdeutschen Epoche eine große Bereicherung. Das wird vor allem an den besonderen Merkmalen in Vokalismus und Konsonantismus sowie an dem morphologischen System sichtbar.

Althochdeutsche Epoche

Der Beginn dieser Zeitspanne wird mit den ersten schriftlichen Überlieferungen in Form von Inschriften (6./7. Jahrhundert) und Handschriften (seit dem 8. Jahrhundert) angesetzt.

Das Althochdeutsche wird untergliedert in die Zeitabschnitte

- Frühalthochdeutsch (bis 800),

- Normalalthochdeutsch (9. Jahrhundert),

- Spätalthochdeutsch (10. und 11. Jahrhundert).

Die Periodisierung der althochdeutschen Sprache ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht einheitlich. Manche Wissenschaftler sprechen davon, dass man seit etwa 500 n.Chr. vom Althochdeutschen sprechen kann. Sie orientieren sich dabei an Chlodwig I. (466–511), der um 500 im Gegensatz zu den meisten christlichen Germanen, die Arianer waren, den katholischen Glauben annahm. Außerdem weisen Sprachbeispiele aus dieser Zeit bereits darauf hin, dass schon ein Wandel der Sprache von germanischen zu althochdeutschen Stammesdialekten stattfand.

Während der althochdeutschen Periode entstand in bestimmten Grenzen eine einheitliche Sprache auf der Grundlage der Mundarten der oberdeutschen Stammessprachen, im Wesentlichen der Rhein- und Oberfranken, Alemannen und Baiern.

Voraussetzungen althochdeutscher Sprachentwicklung

Die wichtigste äußere Voraussetzung war die Konsolidierung des Fränkischen Reiches unter KARL DEM GROSSEN. Das Althochdeutsche bildete sich in dem von germanischen Stämmen besiedelten Ostteil dieses Reiches heraus. Dabei wirkten die verschiedenen beteiligten Dialekte zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich stark auf die Entwicklung einer überregionalen Sprache ein. Der innere Impuls ging von der mit KARL DEM GROSSEN einsetzenden kulturellen Erneuerung des Reiches aus. Sie belebte die Kenntnisse von der klassischen Antike (karolingische Renaissance), förderte die Ausbreitung des Christentums und bewirkte eine Verschmelzung des germanischen Erbes mit antiker Tradition und christlicher Religion. Dieser Verschmelzungsprozess wird auch als Herausbildung einer abendländischen Kultur bezeichnet.

Antikes und christliches Gedankengut wurde in Klöstern und Klosterschulen, so Fulda mit HRABANUS MAURUS, Sankt Gallen mit EKKEHART I. und EKKEHART IV., Weißenburg im Elsass mit OTFRIED VON WEISSENBURG, Reichenau und Wessobrunn, und an den Bischofsresidenzen, beispielsweise Regensburg, Freising, Salzburg, vermittelt.

Die durch KARL DEN GROSSEN eingeleitete Bildungsreform schloss auch die Predigt in der Volkssprache ein. Dadurch sollte den Laien die neue christliche Lehre zugänglich gemacht werden. In den Klöstern wurde eine umfangreiche geistliche Übersetzungsliteratur geschaffen. Unter anderem wurden die Bibel und das Vaterunser übersetzt.

Althochdeutsche Sprachentwicklung

Die deutsche Sprache erfuhr in der althochdeutschen Epoche eine große Bereicherung. Sie wurde damit selbst Träger der kulturellen Erneuerung. Das erforderte zunächst, dass für die neuen Inhalte auch sprachliche Ausdrucksformen geschaffen werden mussten, die den einzelnen Stammesdialekten bisher nicht verfügbar waren.

Die Bereicherung des Wortschatzes spiegelte sich besonders in einem vielgestaltigen Lehnwortgut wider, vor allem aus dem Lateinisch-Romanischen.

So wurden beispielsweise die althochdeutschen Wörter

ahd. munih (Mönch) dem lat. monachus,

ahd. abbat (Abt) dem lat. abbas,

ahd. prestar (Priester) dem gemeinrom. prestr(e)

entlehnt.

Bestimmte Begriffe sind auch einzelnen Missionierungswellen zuzuordnen. So gehen Grundbegriffe des Christentums bereits auf die Missionstätigkeit der Goten zurück: z. B. ahd. krist,

aber auch auf angelsächsische Missionen: z. B. ahd. heilant (Heiland) auf das angelsächs. heliand.

Außer im religiösen Bereich bildeten sich auch im Rechtswesen und in den freien Künsten (Artes liberales) eigene Ausdrucksformen aus. Der Einfluss der lateinischen Bildungssprache wird dabei sowohl in der Wortbildung wie auch in der Syntax deutlich. Zugleich bildete sich in jener Zeit bereits eine Reihe von Merkmalen heraus, die die deutsche Sprache noch heute prägen. Das betrifft die zunehmende Verwendung des Subjektpronomens beim Verb und Ansätze zu einer Wortstellung je nach Satztyp.

-

Albrecht Dürer: Kaiser Karl der Große, 1512, Holz, 190 × 89 cm, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum.

Merkmale des Althochdeutschen

Das Althochdeutsche stellte noch keine Einheitssprache im heutigen Sinn dar. Deshalb war seine schriftliche Wiedergabe auch nicht einheitlich (Bild 2). Ebenso wenig war das Lautsystem für den althochdeutschen Sprachraum einheitlich, es war vielmehr mundartlich differenziert. Dennoch hebt es sich durch bestimmte Merkmale in Vokalismus und Konsonantismus einerseits vom Gemeingermanischen und andererseits vom Altniederdeutschen ab und lässt sich als eine eigene Periode der Sprachentwicklung abgrenzen.

Wichtige Merkmale des

Vokalismus:

- Durch die althochdeutsche Monophthongierung wird vor germanisch r, h und w ai zu e (geschlossenes, langes e) sowie vor germanisch h und allen Dentalen au zu o (7./8. Jahrhundert).

- Durch die althochdeutsche Diphthongierung wird das germanische e zu ea, ia (spätalthochdeutsch ie). Und das germanische o wird zu oa, ua, uo (8./9. Jahrhundert).

- Durch den i-Umlaut wird vor i, î, j der Folgesilbe (mit bestimmten Ausnahmen) a zu e (seit 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts).

- Die alten Diphthonge werden durch Kontaktassimilation verändert: ai wird zu ei, au zu ou, io zu iu (8./9. Jahrhundert).

Wichtige Merkmale des

Konsonantismus:

Die zweite, die hochdeutsche Lautverschiebung gliederte die deutsche Sprache in Hochdeutsch und Niederdeutsch.

- Sie bewirkte den Wandel der germanischen stimmlosen Verschlusslaute (p, t, k) im Anlaut und im Inlaut nach Konsonant sowie bei Verdopplung zu Affrikaten (pf, tz/z, ch/kx), sonst zu doppelten stimmlosen Reibelauten (ff, ss, hh/chch).

- Die germanischen stimmhaften Verschlusslaute (b, d, g) wurden zu stimmlosen Verschlusslauten (p, t, k).

- Die germanischen stimmhaften Reibelaute gingen in stimmhafte Verschlusslaute über.

Typisch für das morphologische System des Althochdeutschen ist eine große Zahl von Flexionsformen. Diese wurden jedoch zunehmend vereinfacht. Dies ist die morphologische Entsprechung der Vereinfachung des Lautsystems durch Abschwächung der ursprünglich volltonigen Nebensilbenvokale, z. B. gotisch habaidedum – ahd. habetum.

-

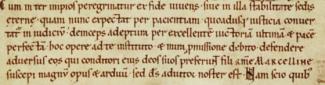

Ausschnitt aus einer in Latein verfassten frühmittelalterlichen Schrift

Suche nach passenden Schlagwörtern

- althochdeutsche Monophthongierung

- Normalalthochdeutsch

- KARL DER GROSSE

- Lehnwortgut

- kulturelle Erneuerung

- Bibel

- Dialekte

- Gemeingermanisch

- Frühalthochdeutsch

- althochdeutscher Sprachraum

- Vokalismus

- Klosterschulen

- geistliche Übersetzungsliteratur

- Altniederdeutschen

- germanische Stämme

- überregionale Sprache

- morphologisches System

- lateinische Bildungssprache

- germanisches Erbe

- althochdeutsche Diphthongierung

- Inschriften

- Bischofsresidenzen

- Vaterunser

- Spätalthochdeutsch

- Stammesdialekte

- Konsonantismus

- oberdeutsche Stammessprachen

- althochdeutsche Periode

- Handschriften

- hochdeutsche Lautverschiebung

- abendländischen Kultur

- Bildungsreform

- Althochdeutsche