Hermeneutik

Die Hermeneutik (griech. hermeneúein: aussagen, auslegen, erklären) befasst sich mit dem schriftlichen Text. Sie ist die Lehre der

- Textauslegung bzw.

- Interpretation und des

- Text-Verstehens.

Im weiteren Sinn meint Hermeneutik das Verstehen von Sinnzusammenhängen in menschlichen Lebensäußerungen aller Art, also auch des mündlichen Sprachgebrauchs sowie des nonverbalen Verstehens.

„Hermeneutik“ bezeichnet auch eine Methode der empirischen Sozialforschung, die im Rahmen qualitativer Untersuchungen zur sinnverstehenden Auslegung von Reden, schriftlichen Texten, aber auch von Bildern und anderen Kunstwerken aus Geschichte und Gegenwart herangezogen wird.

Die Hermeneutik hat ihre Wurzeln in der Antike (siehe PDF "Aristoteles - Hermeneutika"), besonders in der Interpretation homerischer Texte.

Hier übersetzte schon Götterbote Hermes den Willen der Götter in menschliche Sprache, damit die Sterblichen diesen Willen auch zu verstehen vermochten und ihn nicht missverstanden. An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Kunst des Auslegens und Verstehens vor allem für solche Gegenstände und Bereiche von Bedeutung ist, von denen erwartet wird, dass sie eine wichtige Erkenntnis beinhalten, welche allerdings nur schwer zu verstehen ist beziehungsweise leicht missverstanden werden kann. Die Hermeneutik spielte daher auch in der jüdischen und christlichen Theologie für die Auslegung und das Verständnis der Überlieferungen der Heiligen Schriften eine wichtige Rolle.

Das Mittelalter beschäftigte sich mit der theologischen Schriftexegese der Bibel.

n der frühen Neuzeit entwickelten sich aus diesen Ursprüngen weitere sprach- und religionswissenschaftliche hermeneutische Kunstlehren sowie (im Zusammenhang mit der Auslegung des römischen Rechts) eine juristische Hermeneutik. In diesen Teilbereichen bezog sich die Hermeneutik vor allem auf die Auslegung historischer Texte, deren Inhalte und Sinn auf die aktuelle Situation übertragen werden sollte. Mit der Aufklärung folgten aber zunehmende Tendenzen, die Hermeneutik von solchen normativen Vorgaben zu lösen.

Im 19. Jahrhundert entwickelte FRIEDRICH DANIEL ERNST SCHLEIERMACHER die systematische Hermeneutik als „Kunstlehre des Verstehens“. Er definierte Hermeneutik als:

„die Kunst, die Rede eines anderen, vornehmlich die schriftliche, richtig zu verstehen“.

(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang sprachphilosophischer Texte Schleiermachers hg. v. Manfred Frank, Frankfurt/M. 1977, S. 75)

Im Sinne des Bibelwortes „Am Anfang war das Wort“ reduzierte SCHLEIERMACHER den Text auf einen einzigen Schriftsinn, den Wort- oder Literalsinn (sensus litteralis). Danach ist das Verstehen eines Textes die reproduktive Wiederholung der ursprünglichen Produktion. Sie wird ermöglicht durch ähnliche Bewusstseinsstrukturen und ähnliches Talent von Interpret und Autor. SCHLEIERMACHER unterschied das Verstehen eines Textes nach

- „grammatischer Interpretation“ (z. B. zwischen Wort und Satz, Satz und Absatz, Absatz und Textganzem usw.) und

- „psychologischer Interpretation“ (zwischen dem Text als Ausdruck bzw. Teil des Seelenlebens des Autors und dem Ganzen seines Seelenlebens)

WILHELM DILTHEY (siehe PDF "Wilhelm Dilthey - Die Entstehung der Hermeneutik") prägte Ende des 19. Jh. den Begriff „hermeneutischer Zirkel“: Ein Ganzes kann danach nur verstanden werden, wenn man seine Einzelteile versteht und die Einzelteile können nur verstanden werden, wenn das Ganze verstanden wird. (Diese Vorstellung geht auf einen antiken Topos zurück, wonach von den Teilen auf das Ganze geschlossen werden kann). Hermeneutik nach DILTHEY ist also die Lehre des Verstehens.

Im 20. Jahrhundert haben MARTIN HEIDEGGER und HANS-GEORG GADAMER die philosophische Hermeneutik weiter entwickelt. HEIDEGGER definierte „Verstehen“ als „universale Bestimmtheit des Daseins“ (vgl.: Martin Hedegger: Sein und Zeit, 1927). Der Mensch wird danach ohne jegliche Erfahrungen geboren. Erst im Laufe seines Lebens lernt er „verstehen“. Mit dem Verständnis der Welt wird die „Bedeutsamkeit“ des Daseins erschlossen, sowohl des eigenen, wie des Daseins anderer. Nach HEIDEGGER gibt es viele Möglichkeiten, in der Welt zu sein. Für ihn ist das Dasein „durch und durch geworfene Möglichkeit“ (ebenda). Das „Verstehen“ ist für HEIDEGGER das „anthropologische Organ oder Werkzeug, mit dem sich der Mensch in und zu dieser Lage verhält.“ (ebenda)

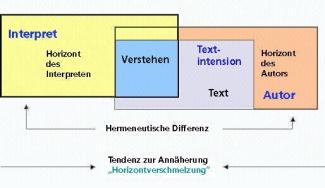

GEORG GADAMER beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Vorverständnis und Verständnis. „Verstehen“ wird als Weise des menschlichen Existierens selbst begriffen. Der Verstehende muss immer schon ein Vorverständnis von dem haben, was Gegenstand des Verstehens ist. Danach ist Erfahrung von Wahrheit nicht allein durch die Begegnung mit dem Text möglich, sondern auch durch die „Wirkungsgeschichte“ des Textes bestimmt. Er nennt diesen Raum zwischen

- Text und

- Leser / Interpret

Die hermeneutische Differenz bestimmt GADAMER so:

Das was verstanden werden soll, ist zunächst fremd, distanziert. Es muss im Verstehensakt erst „angeeignet“ werden. Dabei ist zu beachten, das vertraute Themen kein Verstehen benötigen. So verhält es sich mit einem Gespräch übers Wetter, weil die Differenz gleich NullI ist. Ebenso muss ein in in einer nicht verständlichen Sprache gesprochener Satz nicht verstanden werden. Hier sind die Differenzen zu groß. In dem Raum „zwischen Fremdheit und Vertrautheit ... ist der wahre Ort der Hermeneutik.“ (Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 3. Aufl., Tübingen 1972, S. 279 ).

Hermeneutik in den Sozialwissenschaften

JÜRGEN HABERMAS trug wesentlich dazu bei, die Hermeneutik für die sozialwissenschaftliche Methodologie bedeutsam werden zu lassen. Im Zentrum seiner Überlegungen stehen erkenntnistheoretische Probleme, die vor allem an die Gedanken HANS-GEORG GADAMERs philosophischer Hermeneutik anknüpfen.

Reflektiert werden in letzterer

- nicht nur sprachphilosophische Zugänge zur Interpretation von Texten,

- sondern unter anderem auch die Strukturen, die es uns ermöglichen oder es uns aber auch unmöglich machen, unseren eigenen Erfahrungsbereich zu verstehen:

Wenn sozialwissenschaftliche Interpretationen nämlich genauso abhängig von dem sie umgebenden Kontext und dem persönlichen Vorverständnis wären wie Alltagsinterpretationen, dann seien sie kaum in der Lage, objektive Deutungen zu erzielen beziehungsweise die eigenen Interpretations-Methoden kritisch zu hinterfragen. Schließlich unterläge man zwangsläufig genau jenen Regeln der Interpretation und Reflexion, die man eigentlich herausarbeiten wolle, wenn man versuche, eine objektive Methodenforschung zu entwickeln. Gerade dadurch sei diese dann aber eben nicht mehr objektiv und allgemein gültig.

Im Unterschied zur traditionellen philosophischen Hermeneutik hält JÜRGEN HABERMAS es für möglich, diesen „hermeneutischen Zirkel“ zu durchbrechen: Er schlägt in diesem Zusammenhang die Einrichtung von Diskursen vor, in denen nichts anderes als das bessere Argument zählen solle und entwickelt hieran seine Theorie des kommunikativen Handelns, in der er als Handlungsziel der Kommunikation die Verständigung bestimmt. Das soziale Handeln ist per sé verständigungsorientiert und die Sprache ist Mittel der Verständigung.

Anders als HABERMAS setzt ULRICH OEVERMANN nicht in erster Linie bei erkenntnistheoretischen Problemen, sondern bei Erfahrungen aus der Forschungspraxis an. Er entwickelt die objektive Hermeneutik, eine empirische Verfahrensweise, bei der im Unterschied zur konventionellen Hermeneutik nicht nur das psychisch unbewusste, sondern vor allem das sozial Unbewusste in Sprache herausgearbeitet werden soll. Er spricht in diesem Zusammenhang von „latenten sozialen Sinnstrukturen“. Bei der objektiv-hermeneutischen Interpretation wird das Besondere an einem Text oder einem Tonbandinterview erarbeitet, indem der Interpretierende vergleicht, inwieweit seine eigenen, auf alltäglichen Kommunikationsstrukturen beruhenden Erwartungen an eine sprachliche Interaktion eintreffen beziehungsweise von ihr abweichen. Auf diese Weise können – unabhängig von den subjektiven, inhaltlichen Intentionen der am Gespräch beteiligten Personen – allgemeine Interaktionsstrukturen aufgedeckt werden, die von der Normalität, also den „naiven“ Erwartungen des Interpreten, abweichen und somit eine Besonderheit des Textes darstellen: Schließlich muss es besondere Ursachen dafür geben, dass von all den verschiedenen, in der Alltagskommunikation als normal empfundenen Möglichkeiten von Äußerungen und Reaktionen, eine bestimmte ausgewählt beziehungsweise andere nicht gewählt werden.

-

Der Hermeneutische Zirkel

Prinzipien der objektiven Hermeneutik

Die objektiv-hermeneutische Textinterpretation folgt fünf Prinzipien, die zugleich zur methodologischen Begründung sowie zu den konkreten Regeln für die Anwendung des Verfahrens gehören:

- Kontextfreiheit meint, dass der zu interpretierende Text unabhängig von dem Zusammenhang untersucht werden soll, in dem er entstand. Der Interpretierende entwickelt selbst eine Vorstellung von dem Kontext, in dem die protokollierte Handlung stattgefunden haben könnte und vergleicht sie dann erst im Nachhinein mit dem tatsächlichen Handlungszusammenhang.

- Wörtlichkeit verpflichtet den Interpretierenden, sich akkurat an nichts anderem als an dem ihm vorliegenden Text zu orientieren. Es dürfen also zunächst keine eigenen Urteile darüber gefällt werden, was der Sprechende/ Schreibende vielleicht zwar gemeint aber nicht ausgedrückt hat. Das kann beispielsweise bei „Versprechern“ von großer Bedeutung sein (z. B.: „Etwas kommt zum Vorschwein“, vgl. WERNET 2000, 90).

- Sequenzialität bedeutet, dass das Textprotokoll chronologisch, d. h. Schritt für Schritt analysiert werden muss. Interpretationen dürfen also nicht willkürlich durch Sprünge im Text vorgenommen werden. Außerdem besagt das Prinzip, dass bei der Analyse einer Textsequenz die unmittelbar vorangehende Sequenz zunächst nicht beachtet werden darf.

- Extensivität meint, dass alle vorliegenden Textelemente einer Sequenz gleichermaßen berücksichtigt, alle erdenklichen Kontexte vollständig ausgelotet und alle Lesarten (vgl. unten) berücksichtigt werden müssen.

- Sparsamkeit verlangt vom Interpretierenden, nur Lesarten zu bilden, die der Text erzwingt und dementsprechend auch nur solche Fallstruktur-Hypothesen (vgl. unten) zuzulassen, die anhand des Textes überprüfbar sind.

Vorgehen der objektiven Hermeneutik

Grundsätzlich erfolgen hermeneutische Deutungen mittels eines Dreischritts:

- dem Verstehen,

- dem Auslegen,

- dem Beurteilen.

Das bedeutet, es wird zunächst untersucht, welche Absicht der Urheber eines Textes (oder der Maler eines Bildes) beim Erstellen des zu interpretierenden Werkes hatte (Verstehen). Anschließend wird dieses Verständnis dann in Relation zu einem größeren Bedeutungszusammenhang (beispielsweise zu einer politischen Theorie) gesetzt (Auslegen) und kann dann auf dieser Grundlage bewertet werden (Beurteilen).

Auch die objektiv-hermeneutische Textinterpretation erfolgt in solch einem hermeneutischen Dreischritt:

- Es werden Geschichten entwickelt, in denen die zu interpretierende Textstelle geäußert worden sein könnte.

- Diese Geschichten werden auf ihre Gemeinsamkeiten hin untersucht: Sie werden „typologisch gruppiert“ (WERNET 2000, 92) und somit die Lesarten des Textes formuliert. Eine Lesart erklärt die mögliche Bedeutung der Textstelle: Sie ist die „Bedeutungsexplikation“.

- Die Bedeutungsexplikation wird mit dem tatsächlichen Kontext und der Intention der Äußerung konfrontiert. Dadurch können Besonderheiten der vorliegenden Fallstruktur herausgearbeitet werden.