Mittelhochdeutsch

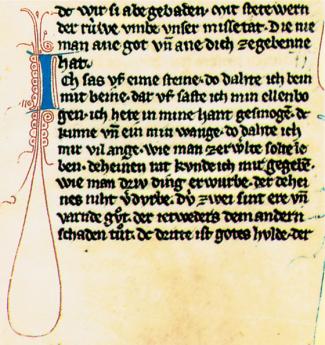

Das Mittelhochdeutsche ist eine eigenständige Epoche der deutschen Sprachgeschichte und umfasst die Zeit von etwa 1050 bis 1350.

Sie wird untergliedert in die Zeitabschnitte

- Frühmittelhochdeutsch (etwa 1050 bis um 1200),

- klassisches Mittelhochdeutsch (um 1200 bis um 1250),

- Spätmittelhochdeutsch (um 1250 bis um 1350).

Diese Epoche ist vor allem gekennzeichnet durch die Entfaltung und den Niedergang einer höfischen Kultur, was sich in einer Veränderung des Wortschatzes, des Lautsystems u. a. niederschlug. Es bildete sich eine überregionale Dichtersprache heraus, eine Urkundensprache entstand in einigen Sprachräumen, Abstrakta wurden zum Ausgangspunkt für die Ausprägung einer wissenschaftlichen Fachterminologie in deutscher Sprache.

Zwischen etwa 880 und 1050 besteht sprachlich eine Lücke zwischen den ältesten überlieferten althochdeutschen Texten und den jüngsten mittelhochdeutschen Texten. Sie wird „die große deutsche Lücke“ genannt. Die Literatur wurde jetzt wieder in Latein geschrieben. Ihre Themen waren zumeist weltlichen Charakters:

- 920 n. Chr: WALTHARIUS „Manu Fortis“,

- 1000 n. Chr. die Schriften des NOTKER LABEO,

- 1050-1060 n. Chr.: „Ruodlieb“.

Mittelhochdeutsche Epoche

Die Epoche ist gekennzeichnet durch die Entfaltung einer Kultur, die von Rittertum und Adel als politische und wirtschaftliche Führungsschicht bestimmt wurde und nach romanischem Vorbild ausgerichtet war. Während in der vorhergehenden althochdeutschen Periode die gelehrten Kleriker den Hauptanteil an der Prägung der deutschen Sprache hatten, bildeten nun die Fürstenhöfe die geistigen Zentren. Zudem wurde die Sprache wesentlich von weltlichen Dichtern beeinflusst. Und sie wurde als Ausdrucksmittel für verschiedene dichterische Gattungen ausgebildet:

- im Epos neben dem Dichter des Nibelungenliedes besonders durch HARTMANN VON AUE, WOLFRAM VON ESCHENBACH und GOTTFRIED VON STRASSBURG,

- in der Lyrik durch WALTHER VON DER VOGELWEIDE.

Es entwickelte sich eine überregionale Dichtersprache, die Ansätze zu einer Gemeinsprache trug. Allerdings blieb sie eine Kunst- und Literatursprache, die geschrieben, aber im Allgemeinen nicht gesprochen wurde.

Sprachentwicklung

- In der Periode des Mittelhochdeutschen wurde vor allem die höfische Kultur aus dem romanischen Sprachraum (besonders dem französisch-provenzalischen) übernommen. Das hatte eine Fülle vonLehnwörtern und Lehnprägungen zur Folge. So wurden beispielsweise entlehnt:

- buhurt (Ritterspiel) nach frz. bouhourt,

- aventiure (Wagnis) nach frz. aventure,

- turnei (Turnier) nach frz. t(o)urnei.

Des Weiteren erhielten Erbwörter unter dem Einfluss der ritterlichen Kultur teilweise eine neue Bedeutung, z. B. mhd. knappe (bisher gleichbedeutend mit mhd. knabe) wurde eingeengt zu: junger Edelmann im Dienst eines Ritters (nach dem frz. garcon). - Mit dem Zerfall der kaiserlichen Staatsgewalt 1250 begann eine Zeit des Umbruchs und der geistigen Orientierungslosigkeit. Religiöse Bewegungen spielten wieder eine größere Rolle und in diesem Zusammenhang auch die deutsche Mystik (MECHTHILD VON MAGDEBURG, siehe PDF). Diese hatte nachhaltigen Einfluss auf die Bereicherung und Differenzierung des Wortschatzes. Termini, die mystische Erfahrungen der Menschen beschreiben, gewannen an Bedeutung, z. B. inbilden = einbilden (eigentl. in die Seele hineinbilden), abegescheidenheit = Abgeschiedenheit.

Darüber hinaus wurden viele Abstrakta mit den Suffixen -nis, -heit, -keit, -ung(e) entwickelt, z. B. verstentnis, wisheit, geistigkeit, anschouwunge. Diese Abstrakta bildeten den Ausgangspunkt für die spätere Ausprägung einer wissenschaftlichen Fachterminologie in deutscher Sprache. - Auch in der mittelhochdeutschen Epoche gab es noch keine schriftsprachliche Normierung. Aber es bildeten sich innerhalb der einzelnen Sprachräume bestimmte Schreibkonventionen heraus, die in die entstehende Urkundensprache eingingen.

Deutlich unterschied sich das Mittelhochdeutsche vom Althochdeutschen in der Lautgebung:

- Im Konsonantensystem entstand im frühen Mittelhochdeutschen im Anlaut vor Konsonant das neue Phonem sch, z. B. ahd. skoni - mhd. schoene.

- Eine Veränderung des Lautsystems erfolgte zudem nachhaltig durch Auslautverhärtung: stimmhafte Verschlusslaute wurden im Auslaut stimmlos, z. B. Nominativ tac (Tag), Genitiv tages.

- Syntaktische Veränderungen ergaben sich durch die zunehmende Verwendung der Artikel und Pronomen.

- Generell machte sich eine Zunahme des analytischen Sprachbaus bemerkbar, was sich im Ausbau der Passivformen sowie der zusammengesetzten Tempusformen äußerte.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Mittelhochdeutsch

- Spätmittelhochdeutsch

- Volltext

- Fürstenhöfe

- weltliche Dichter

- Syntaktische Veränderungen

- Urkundensprache

- Konsonantensystem

- Erbwörter

- Lautsystems

- höfische Kultur

- analytischer Sprachbau

- Lehnwörter

- Frühmittelhochdeutsch

- religiöse Lyrik

- MECHTHILD VON MAGDEBURG

- Epos

- Lyrik

- Primärtext

- überregionale Dichtersprache

- Abstrakta

- deutsche Mystik

- klassisches Mittelhochdeutsch

- Quelltext