Die obere Waldgrenze

Die obere Waldgrenze der Gebirge ist die Obergrenze hochstämmiger Waldformationen. Einzelne Bäume können jedoch noch höher vordringen und nehmen dann krüppelwüchsige Formen an. Die obere Grenze einzelner Vorposten ist die Baumgrenze.

Die Waldgrenze ist nicht nur die auffälligste Höhengrenze der Vegetation, sondern sie bildet auch eine einschneidende Grenze im Wandel der ökologischen Bedingungen mit zunehmender Meereshöhe. Denn oberhalb der Waldgrenze herrschen beispielsweise ganz andere geländeklimatische Verhältnisse. Innerhalb der Höhenstufen der Vegetation im Gebirge bildet die Waldgrenze die Obergrenze der subalpinen Stufe.

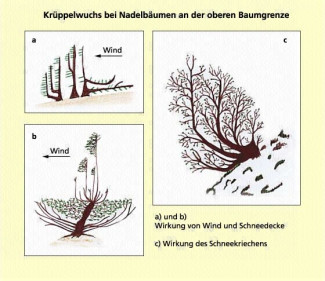

Die obere Waldgrenze ist vor allem auf Wärmemangel zurückzuführen. Die Wärme in der Vegetationszeit reicht nicht mehr aus, um Holzkörper aufzubauen und Waldwachstum zu ermöglichen. Die Bäume an der Waldgrenze wachsen dementsprechend äußerst langsam und können sehr alt werden. Langsames Wachstum und Umwelteinflüsse führen zu Krüppelwuchs.

Die höchstgelegenen Waldgrenzen der Erde findet man in den strahlungsreichen randtropischen und subtropischen Hochgebirgen. In den hohen Breiten liegt sie dagegen häufig nur knapp über dem Meeresspiegel und ist schließlich mit der polaren Waldgrenze identisch. In den altbesiedelten Hochgebirgen ist die Waldgrenze durch Jahrtausende währende menschliche Eingriffe oft um mehrere hundert Höhenmeter herabgedrückt worden.

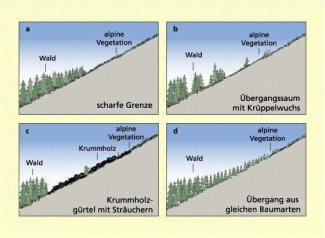

Der Übergang vom Gebirgswald zu den Zwergstrauch- und Rasengesellschaften der alpinen Stufe vollzieht sich in der Regel nicht einheitlich, sondern die Waldgrenzen sind sehr vielgestaltig und heterogen. Das ist leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass die Waldgrenze von Baumarten mit sehr verschiedenen Standortansprüchen und ökologischen Eigenschaften gebildet wird und dass die Bedingungen auf nord- und südexponierten Hängen sehr unterschiedlich sind. Vier Grundtypen der oberen Waldgrenze lassen sich unterscheiden (Bild 1):

- Hochstämmige Bestände bilden eine scharfe Grenze gegen die alpine Vegetation.

- Die Waldgrenze tritt als mehr oder weniger breiter Übergangssaum in Erscheinung, in dem die bestandsbildenden Baumarten sich zunehmend auflockern und Krüppelwuchs zeigen. Einen solchen Übergangssaum bis zur Baumgrenze bezeichnet man als Waldgrenzökoton oder auch als Kampfzone des Waldes.

- Den hochstämmigen Beständen ist ein Krummholzgürtel aus Straucharten vorgelagert.

- Es besteht ein gleitender Übergang von hochstämmigen in dichte, krüppelwüchsige Bestände derselben Art.

Warum sind der Ausbreitung des Waldes in größeren Höhen Grenzen gesetzt?

In erster Linie lassen sich hierfür klimatische Ursachen anführen. Die obere Waldgrenze ist vor allem auf Wärmemangel zurückzuführen. Mit zunehmender Meereshöhe sinkt die Temperatur und verkürzt sich die Vegetationsperiode, sodass die Wärmesumme in der Vegetationszeit nicht mehr ausreicht, um Holzkörper aufzubauen und Waldwachstum zu ermöglichen. Denn ein Baum braucht im Jahr mindestens hundert relativ warme Tage (Temperaturmittel über 5 °C), um eine positive Stoffbilanz zu erzielen, die ein wenn auch langsames Wachstum möglich macht. Während der Produktionsperiode wird aber in den höheren Gebirgslagen die Fotosynthese im Frühling und Herbst immer wieder durch Frost unterbrochen und nachhaltig gehemmt.

-

Grundtypen der klimatischen Waldgrenze

Die Bäume an der oberen Waldgrenze wachsen dementsprechend äußerst langsam und können sehr alt werden. Langsames Wachstum und Umwelteinflüsse wie Wind, Frost und Schneeschub sowie das Vertrocknen junger Zweige resultieren im Krüppelwuchs der Bäume im Bereich der Kampfzone des Waldes (Bild 2). Die klimatische Ungunst bewirkt zudem eine nur spärliche Naturverjüngung, da Samen unter diesen Bedingungen eine sehr geringe Keimfähigkeit aufweisen und nur ein kleiner Prozentsatz der Keimlinge aufzuwachsen vermag.

Bei der Waldgrenze handelt es sich aber selten um ein allein klimabedingtes Phänomen. Folgende Faktoren beeinflussen die Waldgrenze und ihre Struktur noch:

- Standortklima: Strahlungs- und Temperaturverteilung, Länge der Vegetationszeit, Schneedeckendauer,

- Relief: Geländeneigung, Geländeformen,

- Baumarten: Sukzessionsstadium, Verjüngung, Samenverbreitung,

- Standortgeschichte: menschliche Einflüsse, Insektenkalamitäten, natürliche Feuer, Klimaänderungen,

- aktuelle biotische Einflüsse: Wildverbiss, Wildvertritt, Insekten- und Pilzschäden,

- aktuelle menschliche Einflüsse: Feuer, Holznutzung, Weidewirtschaft, Tourismus.

-

Krüppelwuchs an der oberen Baumgrenze

Die Höhenlage der Waldgrenze in den Alpen spiegelt die klimatischen Einflüsse wider. Auf kühleren Schattenhängen ist sie deutlich niedriger ausgebildet als auf stärker besonnten Hängen. Am Nordrand der Alpen liegt die Waldgrenze im Mittel bei 1600 bis 1800 m ü. d. M. (Buche, Tanne, Fichte). In den südlichen Alpen liegt sie etwa bei 1800 m (Buche), und in den wärmeren Zentralalpen steigt sie auf über 2000 m an und wird von Arven und Lärchen gebildet (Bild 3).

-

Vegetationsprofil durch die Alpen von Norden nach Süden

Die höchstgelegenen Waldgrenzen der Erde findet man in den strahlungsreichen randtropischen und subtropischen Hochgebirgen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas in 4500 bis 4700 m Höhe. Äquatorwärts sinkt die Waldgrenze geringfügig, polwärts dagegen stärker ab. In den hohen subpolaren und polaren Breiten liegt sie dann häufig nur knapp über dem Meeresspiegel. Schließlich ist sie mit der polaren Waldgrenze identisch (Bild 4).

-

Die Höhe der Waldgrenze in verschiedenen Breitengraden

In den seit Jahrtausenden besiedelten Hochgebirgen sind Bergwald und Waldgrenze durch menschliche Eingriffe stark beeinträchtigt worden (Bild 5). Almrodungen, Holzschlag, Waldweide und Streunutzung haben den Wald ausgelichtet und die Waldgrenze oft um mehrere hundert Höhenmeter herabgedrückt. Im Zuge der Klimaerwärmung ist derzeit teilweise eine Zunahme der Bestockungsdichte im Waldgrenzökoton zu beobachten. Ein paralleler Anstieg der Waldgrenze mit der Temperaturzunahme ist dagegen erst mit langer Zeitverzögerung zu erwarten. Heute wirken sich zudem Massentourismus und hoher Schadstoffgehalt der Luft negativ auf den Lebensraum Bergwald aus.

-

Faktoren mit Einfluss auf Waldgrenzstrukturen