Landschaftsdegradierung in den wechselfeuchten Subtropen

In den wechselfeuchten Subtropen, beispielsweise im Mittelmeerraum, gibt es außerordentlich sensible Ökosysteme. Das hängt u. a. mit der ausgeprägten Saisonalität der Naturprozesse zusammen. Funktionsfähige Ökosysteme vermögen normalerweise diese Prozesse auszugleichen und abzupuffern, z. B. den Ausgleich von Überfeuchtung im Winter und Austrocknung im Sommer, von Überhitzung und Abkühlung oder von Nährstoffmangel und Nährstoffangebot.

Aus Unkenntnis landschaftsökologischer Zusammenhänge und aus Profitstreben sind im Laufe von mehr als eintausend Jahren irreparable Landschaftszerstörungen im Mittelmeerraum zu verzeichnen. Verursacht wurden sie von den antiken Hochkulturen des Mittelmeerraumes (Griechenland, Rom), von den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Zentren (Spanien, Portugal, Italien) im Zusammenhang mit dem Holzbedarf für den Schiffsbau (Entdeckungs- und Unterwerfungsreisen), von der Schafzucht für die aufstrebende Textilindustrie und in der Gegenwart im Zusam-menhang mit der touristischen Überfrachtung. Die Zerstörung der Landschaft begann mit der Abholzung der ursprünglichen Wälder. Sie setzte sich mit erosivem Bodenabtrag fort und erreichte heute mit der Bebauung und Versiegelung großer ökologisch wertvoller Flächen einen vorläufigen Höhepunkt.

Nahezu der gesamte Raum um das Mittelmeer liegt in der Zone der wechselfeuchten Subtropen mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Die diesen klimatischen Bedingungen gut angepasste Vegetation ist die Hartlaubvegetation, weshalb der gesamte Raum auch als Zone der Hartlaubgewächse bezeichnet wird.

Unter den besonderen klimatischen und geologischen Verhältnissen dieser Zone haben sich sehr sensible Geoökosysteme herausgebildet. Diese werden von natürlichen Prozessen geprägt, die einem halbjährigen Wandel unterliegen, wie Durchfeuchtung und Austrocknung oder Abkühlung und Er-wärmung. Die Relief-, Boden- und Vegetationsverhältnisse widerspiegeln u. a. diese klimatischen Besonderheiten:

Das Mittelmeergebiet wird in großen Teilen von jungen schroffen Faltengebirgszügen geprägt, die sehr häufig aus Kalkgestein bestehen und von Karstprozessen überformt werden. Beispiele dafür sind das Dinarische Gebirge in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, die Gebirgszüge der italienischen Apenninen und das Taurusgebirge in der Türkei sowie das Atlasgebirge in Nordafrika. Als Begleiterscheinung der Gebirgsbildung treten im Mittelmeerraum häufig Vulkanausbrüche und Erdbeben auf. Man denke an Ätna und Vesuv sowie an die schlimmen Erdbeben der letzten Jahre in der Türkei.

Das Relief ist stark gegliedert und befördert die Bodenerosion durch Starkregen und Flüsse. Die unter natürlichen Bedingungen sich entwickelnden mediterranen Hartlaubwälder bieten normalerweise in Verbindung mit funktionsfähigen Böden einen guten Erosionsschutz. Mit der flächenhaften Abholzung dieser Wälder, die bereits in der Antike einsetzte, begannen jedoch sich fortan selbst verstärkende Erosionsprozesse mit unheilvollen Folgen für die ganze Landschaft.

Diese Zerstörung bzw. Degradierung der Landschaft soll genauer dargestellt werden:

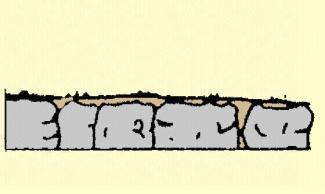

Das Bild 1 zeigt die Ausgangssituation: Mediterraner Wald mit Hartlaubgewächsen gedeiht auf tiefgründigen Böden, die guten Erosionsschutz bieten und eine vollständige natürliche Regenerationsfähigkeit besitzen (Bild 1). Diese Situation ist heute nur noch in einigen Gebieten vorhanden, beispielsweise auf der Insel Korfu, wo aber bereits auch die touristische Überbauung begonnen hat.

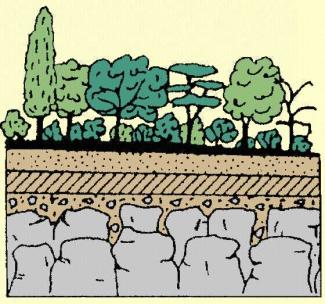

Phase 1 der Degradierung

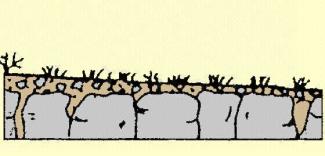

Durch übermäßige Nutzung, Rodung, Waldweide, Brennholzgewinnung und Brände ist der Wald verschwunden und hat mediterranem Buschwald, sogenannter hoher Macchie, Platz gemacht. Die Erosion und die Kappung (der Anschnitt) der Böden beginnt (Bild 3). Solche Macchie bedeckt heute weite Teile des Mittelmeerraumes. Die natürliche Regeneration der Böden und die Aufforstung nach Verbot der Nutzung ist hier noch möglich.

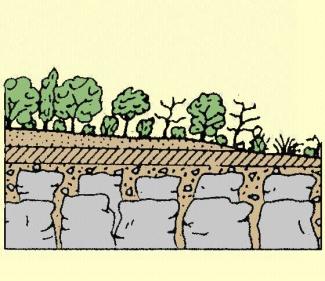

Phase 2 der Degradierung

Übermäßige Nutzung und Raubbau haben zur beschleunigten Bodenerosion geführt. Es sind aber noch Bodenreste oder sehr flachgründige Schuttböden erhalten (Bild 5). Auf ihnen wachsen nur noch Zwergbusch-Kleinsträucher, die als Garrigue heute weite Teile der Landschaft bedecken. Die natürliche Regeneration der Landschaft, auch die Wiederaufforstung ist sehr erschwert.

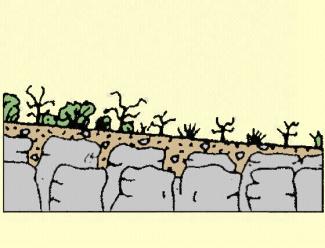

Phase 3 der Degradierung

Die Einwirkungen des Menschen haben zur intensiven Abspülung der Böden geführt. Übrig geblieben sind nur noch Bodenreste und verbreitet Rohböden aus Verwitterungsmaterialien. Auf ihnen gedeihen sehr schütter wachsende, nur niedrige Felsheiden und Triften (Bild 7). Eine solche Landschaft ist kaum mehr in der Lage, sich natürlich zu regenerieren. Auch für die Aufforstung bestehen nur noch zweifelhafte Chancen.

Die letzte Phase

Was noch bleibt, ist Ödland. Der Boden ist nahezu vollständig abgespült. Nur Mulden tragen noch eine dünne Bodendecke, ansonsten dominieren das nackte Gestein und Schuttflächen (Bild 8). Eine solche Landschaft regeneriert sich auch nicht mehr auf natürlichem Wege. Die Aufforstung ist höchst schwierig und risikoreich. Wie trostlos öde eine solche Landschaft anmutet, das kann man u. a. bei Kap Formentera auf Mallorca, einem Karstplateau, oder auf den Hochflächen des Dinarischen Gebirges an der kroatischen Adriaküste erleben.

Zu den bisher genannten, die Landschaft zerstörenden „Plagen“ sind in den letzten 30 Jahren weitere gekommen: der explodierende Massentourismus sowie der Bau von Zweit- und Alterswohnsitzen und Feriendomizilen in den mediterranen Ländern. Beide Trends verstärken den Druck auf die mediter-ranen Landschaften beträchtlich. Dies äußert sich in der zunehmenden Bebauung auch der sensibelsten Standorte und in einer damit einhergehenden Landschaftsdegradierung und ökologischen Entwertung völlig neuen Ausmaßes.

-

Mediterraner Wald mit tiefgründigen Böden

-

Mediterraner Buschwald, hohe Macchie

-

Zwergbusch-Kleinsträucher (Garrigue)

-

Felsheiden und Triften

-

Ödland