Savannentypen

Die Savanne ist die hauptsächlichste Vegetationsformation der wechselfeuchten Tropen mit sommerlichen Regen- und winterlichen Trockenzeiten. In dieser Zone ist es in der Regel recht warm, und es gibt keinen Frost. Das äußere Bild der Savanne wird von Gräsern mit unregelmäßig eingestreuten Bäumen und Sträuchern geprägt. Mit zunehmender Trockenheit wird der jahreszeitliche Wechsel von trockenkahlen und regengrünen Holzgewächsen deutlicher. Viele Pflanzen haben sich an die zeitweilige Trockenheit durch die Ausbildung spezieller Merkmale (Sukkulenz, Hartblättrigkeit, Blattabwurf, Dornigkeit) angepasst.

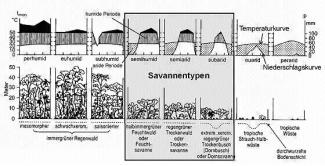

In Abhängigkeit von der unterschiedlichen Niederschlagsmenge, Feuchteversorgung und Nutzung gibt es auch unterschiedliche Savannentypen: Feuchtsavanne, Trockensavanne, Dornbaum- und Dornstrauchsavanne, die oft auch Regionalnamen tragen (Campos, Miombo, Llanos). Die Böden der Savannengebiete sind entsprechend der klimagesteuerten unterschiedlichen Bodenprozesse differenziert.

An die immerfeuchten Tropen bzw. die äquatoriale Klimazone mit ihren immergrünen tropischen Regenwäldern schließt sich nördlich und südlich die Zone der wechselfeuchten Tropen an.

Der Zusatz „wechselfeucht“ weist auf die Saisonalität der Niederschläge hin, auf den Wechsel zwischen sommerlicher Regenzeit und winterlicher Trockenzeit, wie sie in der nebenstehenden Abbildung zum Ausdruck kommt. Die wechselfeuchten Tropen sind die Zone der Savannen der Erde (Bild 1).

Mit Zunahme der Dauer der Trockenzeit und gleichzeitiger Abnahme der Länge der Regenzeit entwickeln sich unterschiedliche Savannentypen: die Feuchtsavanne, die Trockensavanne und die Dornbaum- und Dornstrauchsavanne. Die Savannen der Erde können regional sehr unterschiedliche Bezeichnungen tragen. Im Orinocotiefland Venezuelas werden sie als Llanos bezeichnet, in Brasilien als Campos, und in afrikanischen Staaten wird von Miombo gesprochen.

Alle drei Savannentypen sind gut durch äußere und ökologische Merkmale zu unterscheiden.

-

Position der Savanne in der Klimaabfolge von feucht nach trocken in den Tropen

Zu beachten ist jedoch: Obwohl sich die Savannentypen, wie Bild 1 zeigt, großräumig gut in die Abfolge von immergrünem Regenwald, halbimmergrünem Feuchtwald, regengrünem Trockenwald, Trockenbusch, Halbwüste und Wüste einordnen lassen, sind für die Differenzierung in Feucht-, Trocken- und Dornstrauchsavanne aber meist nicht konkrete Niederschlagsmengen ausschlaggebend.

Vielmehr sind es auch Unterschiede in der Nutzung durch den Menschen und in der Feuchtespeicherfähigkeit der Böden, die die Ausbildung dieses oder jenes Typs der Savanne verursachen können. So bewirkt die Vernichtung der Baumbestände in der Feucht- und Trockensavanne zur Brennholzgewinnung und die Überweidung der ohnehin kargen Grasflächen in der Trockensavanne einen langsamen „Charakterwandel“ dieser Räume. Und von der jeweiligen Speicherfähigkeit des Bodens hängt es ab, ob (bei geringer Speicherfähigkeit) vorwiegend Bäume oder (bei großer Speicherfähigkeit) vorwiegend Gräser wachsen.

Insgesamt ist also das Bild der Savanne recht wechselhaft und keinesfalls einheitlich.

Für das eigenartige Nebeneinander von Bäumen bzw. Sträuchern und Gräsern in den Savannen gibt es folgende Erklärungsversuche:

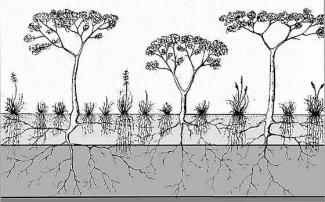

- Bäume und Gräser haben unterschiedliche Durchwurzelungstiefen. Dadurch ergänzen sie sich bei der Ausschöpfung unterschiedlich tiefer Feuchte- und Nährstoffreserven im Boden, sind also keine „Nahrungskonkurrenten“ (Bild 4).

- Gräser profitieren durch die unmittelbare Nachbarschaft von Bäumen sowohl von der geringeren Transpirationsbelastung in ihrem Schatten als auch von den Nährstoffen aus dem Blattfall der Bäume, die wiederum die Nährstoffe aus Bodentiefen heraufgeholt haben, die für Gräser nicht erreichbar sind.

- Die Savannenbrände führen langfristig zu einer Zurückdrängung der Bäume und zu einer Bevorzugung von Gräsern bis zur Etablierung eines gewissen feuerverträglich „optimalen“ Verhältnisses von Baum und Strauch.

In der Savanne sind trockenzeitliche Savannenbrände häufig, die meist die Grasflächen, aber auch Sträucher und Bäume erfassen. In der Dornsavanne sind die Brände seltener. Meist werden sie bewusst von den Menschen angelegt, um die Weideflächen zu erhalten und zu verbessern, um Wald- und Buschflächen für eine Ackernutzung zu roden und zu düngen, um das Wild fern zu halten und um Ungeziefer, z. B. Schlangen, zu vernichten.

Die „Savannifikation“, d. h. die Ausbreitung der Trocken- und Dornstrauchsavannen, kann also ähnlich wie bei der „Desertifikation“ (Wüstenausbreitung) als durch den Menschen ausgelöster, anthropogener Prozess angesehen werden.

-

Der Wurzelraum von Bäumen und Gräsern der Savannen