Disparitäten in Deutschland

Ungleichheiten im Entwicklungsstand oder in den Entwicklungschancen von Territorien werden als räumliche Disparitäten bezeichnet.

In Deutschland gibt es ausgeprägte räumliche Disparitäten zwischen Ländern und Regionen. So gibt es deutliche Unterschiede in der natürlichen Ausstattung, in der Bevölkerungsdichte und -struktur sowie in der Bevölkerungsentwicklung. Räumliche Unterschiede gibt es auch in der Wirtschaftsstruktur und bei den erbrachten Wirtschaftsleistungen, schließlich auch in der Ausstattung mit Infrastruktur. Die Förderung der Länder und Regionen, sowohl durch die Bundesrepublik als auch durch die Europäische Union, konzentriert sich sehr stark auf die ländlichen Regionen und die Industriegebiete, die sich in Umstrukturierung befinden. Dazu zählen besonders die Regionen in den neuen Bundesländern.

Auch in Deutschland gibt es deutliche Unterschiede im Entwicklungsstand von Ländern und Regionen.

Diese Disparitäten betreffen vor allem:

- die natürliche Ausstattung der Räume, z. B. die Güte der Böden, die Ausstattung mit Bodenschätzen, aber auch das Relief und das Klima,

- die Dichte und die Verteilung der Bevölkerung in den unterschiedlichen Regionen (Bild 1),

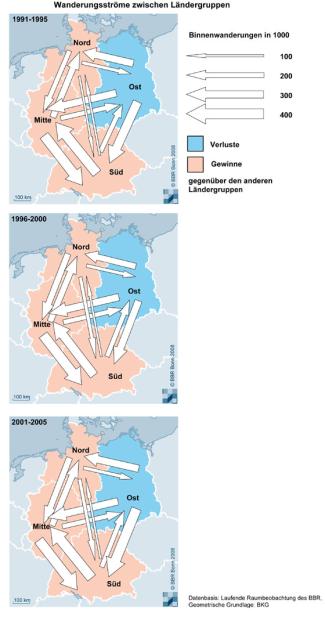

- die Bevölkerungsentwicklung, wo Gebiete mit Bevölkerungszuwachs durch Binnenwanderung solchen mit Abwanderungstendenzen gegenüberstehen,

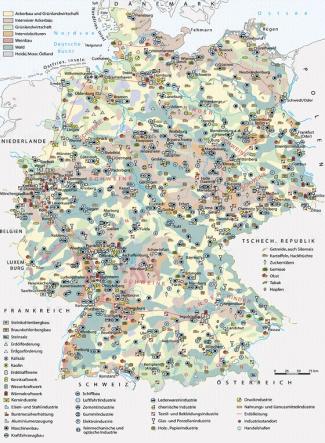

- die Wirtschaftsstruktur und die erbrachten Wirtschaftsleistungen eines Raumes, von denen in der Regel das Angebot an Arbeitsplätzen und die Ausstattung mit Infrastruktur abhängt (Bild 2).

Zwischen den einzelnen räumlichen Disparitäten gibt es viele Wechselbeziehungen und enge Zusammenhänge:

So besitzen wirtschaftlich stark aufstrebende Ballungsräume, beispielsweise der Ballungsraum München, eine vielseitige Wirtschaftsstruktur und eine relativ geringe Arbeitslosenquote. Sie sind deshalb die erklärten Ziele der Binnenwanderung, vor allem von jüngeren Arbeitskräften und Familien.

Umgekehrt verlieren strukturschwache Räume mit gering entwickelter Industrie, wenig leistungsfähiger Landwirtschaft und mangelhafter Infrastruktur Teile ihrer Bevölkerung durch Abwanderung.

Zu solchen strukturschwachen Räumen gehören ganze Regionen in den östlichen Bundesländern, in denen u. a. die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist.

Förderprogramme der Bundesländer, der Bundesregierung und der Europäischen Union konzentrieren sich deshalb sehr stark auf solche ländlichen Regionen und Industriegebiete in den östlichen Bundesländern, die sich in der Umstrukturierung befinden. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wurden neue Gewerbegebiete erschlossen, alte Betriebe abgerissen und industrielle Altlasten entsorgt sowie die Ansiedlung neuer Betriebe unterstützt. Unterstützt wurde auch die Umstrukturierung der Landwirtschaft u. a. bei der Umstellung auf den ökologischen Landbau. Das Verkehrsnetz wurde modernisiert und erweitert, z. B. durch neue Autobahnen und ICE-Strecken. Auch die Sanierung von Wohnungen und öffentlichen Gebäuden wurde und wird gefördert.

-

Bevölkerungsdichte Deutschlands

-

Wirtschaftsräume Deutschlands (Stand 2000)

Trotz all dieser Maßnahmen und erheblichen Mittelaufwands sind die räumlichen Disparitäten zwischen vielen Regionen in den östlichen Bundesländern und den Altbundesländern nach wie vor gravierend. Ihr Ausgleich, wenn er überhaupt gelingt, wird noch Jahrzehnte dauern. Deshalb wandern auch nach wie vor viele Jüngere in die alten Bundesländer ab, um sich dort eine berufliche Perspektive aufzubauen bzw. eine dauerhafte Existenzgrundlage zu schaffen (Bild 3).

-

Binnenwanderung in Deutschland