Königreich Nepal

Das Königreich Nepal ist ein Binnenstaat im Himalaja. Es hat Anteil an vier Großlandschaften. Der Hohe Himalaja mit acht Achttausendern, der Vordere Himalaja, die Vorberge des Himalaja und die flache Schwemmlandebene des Terai formen die außerordentlich differenzierte Landschaft Nepals.

Die klimatischen Unterschiede, vor allem die der Temperaturen, zwischen der Hochgebirgsregion, den Mittelgebirgsbereichen und dem flachen Tiefland sind sehr groß. Der hohe Himalaja ist eine Klimascheide zwischen dem stärker beregneten südlichen und dem erheblich trockeneren Nordteil an der monsunabgeschirmten Leeseite. Der Südwestmonsun bringt im Sommer 80 bis 90 % des Jahresniederschlags.

Aufgrund seiner Rohstoffarmut, seines hohen Bevölkerungswachstums und seiner isolierten Lage ist Nepal eines der ärmsten Länder der Welt. Die Öffnung des Landes für den Tourismus steigerte die Deviseneinnahmen, brachte dem Land aber zunehmend ökologische Schäden und eine hohe Umweltbelastung.

Das Königreich Nepal liegt an der Südabdachung des zentralen Himalaja und erstreckt sich auf einer Breite zwischen 140 und 300 km und einer Länge von etwa 800 km.

Im Norden grenzt es an das zu China gehörende Tibet, im Westen, Süden und Osten an Indien. Von seinen beiden Nachbarn eingerahmt und auch bedrängt ist Nepal dank seiner Gebirgsnähe ein strategisch günstiger Pufferstaat. Die hohen Gebirgsketten haben einerseits für das Land eine Schutzfunktion, bedeuten aber auch Isolation und Einengung des Lebensraumes.

Wichtige Daten zum Land

| Fläche: | 147 181 km² |

| Einwohner: | 25,7 Mio. |

| Bevölkerungsdichte: | 175 Einw./km² |

| Bevölkerungswachstum: | 2,2 %/Jahr |

| Lebenserwartung: | 60 Jahre |

| Landeshauptstadt: | Kathmandu |

| Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie |

| Sprachen: | Nepali, Maithili, Bhojpuri, tibetobirmanische Sprachen |

| Religionen: | Hindus (86 %), Buddhisten (7 %), Muslime (4 %) |

| Klima: | Alle Übergangsformen zwischen Hochgebirgsklima, außertropischem, Monsunklima und tropisch heißem Monsunklima |

| Bodennutzung: | Ackerland 17,0 %, Wald 66,0 %, Weideland 0 % |

| Wirtschaftssektoren (Anteil der Beschäftigten): | Landwirtschaft 76,1 %, Industrie 9,8 %, Dienstleistungen 14 % |

| Exportgüter: | Teppiche, Textilien, Bekleidung, Jute Juteprodukte , Kunsthandwerk |

| Bruttoinlandsprodukt: | 5 851 Mio. US-$ (2003) |

| Bruttosozialprodukt: | 240 US-$/Einw. (2003) |

Oberflächengestalt

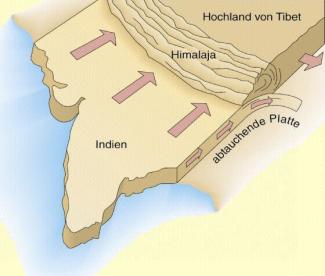

Nepal ist ein Land im Himalaja und dem Bereich seiner Vorberge. Dieser ist ein junges Faltengebirge. Die Theorie der Globaltektonik, auch Plattentektonik, erklärt die Entstehung des Himalajas im Tertiär. Werden zwei kontinentale Platten wie die Eurasische und die Indische Platte aufeinander zu bewegt, ist aufgrund ihrer Mächtigkeit das Untertauchen der einen unter die andere nicht möglich. Durch den Druck entstehen Faltengebirge wie der Himalaja. Der Südrand Asiens wurde dabei angehoben. Höhenmessungen zeigen, dass diese Vorgänge weiter andauern (Bild 2). Der Naturraum Nepals ist durch Gebirgsketten und Beckenlandschaften stark gegliedert.

-

Entstehung des Himalaja durch Plattenkollision

Im Hohen Himalaja liegen die höchsten Erhebungen der Erde. Er ist ein vergletschertes Hochgebirge mit schroffen steilen Gebirgswänden und tief eingeschnittenen Flusstälern. Die durchschnitliche Meereshöhe von 6000 m wird von Achttausendern überragt: Mount Everest (8 848 m), Kanchenchunga (8 586 m), Lhotse I (8 501 m), Makalu (8 475 m), Dhaulagiri (8 172 m), Annapurna (8 091 m).

Der Vordere Himalaja - bis über 4 000 m hoch - schließt sich südlich an. In seinen Hochtälern befinden sich die meisten Siedlungen des Landes und damit seine wirtschaftliche Kernzone. Die Hauptstadt Kathmandu liegt in ca. 1 300 m Höhe in einer riesigen kesselartigen Ausraumzone - auch als Kathmandutal bezeichnet - innerhalb des Vorderen Himalaja. Hier haben sich fruchtbare Lehmboden entwickelt.

Die Vorberge des Himalaja werden als Siwalik-Ketten bezeichnet. Sie bilden eine Vorbergzone des Himalaja mit rund 1 500 bis 2 000 m Höhe und erheben sich steil und schroff über den südlich davor liegenden Tieflandsaum.

Die Schwemmlandebene des Terai ist nur 30 bis 40 km schmal. Sie liegt etwa 70 m über dem Meeresspiegel und den nördlichen Rand der Gangesebene. Nepal ist also keineswegs ein Land, das sich ausschließlich in Hochgebirgsniveau befindet, wie man aus kleinmaßstäbigen Atlaskarten vermuten könnte.

Gewässer

Eine Vielzahl von Flüssen entspringen im Hohen Himalaja und durchqueren Nepal von Norden nach Süden. Ihre zum Teil gewaltigen Wassermassen haben tiefe und steile Täler geschaffen. Nur die größeren von ihnen konnten sich zu Sohlentälern entwickeln. Die meisten sind Nebenflüsse des Ganges.

Klima und Vegetation

Die Temperaturunterschiede sind durch die großen Höhengegensätze sehr groß. Die Temperaturdifferenz zwischen Höhen von weit über 8 000 m und dem Tieflandsaum betragen 40-50 °C im Jahresmittel. In allen Landesteilen und in allen Höhenstufen sind die Jahreszeiten deutlich ausgeprägt mit kurzen Sommern und langen Wintern. Es treten alle Übergangsformen vom Klima mit tropisch heißen Sommern im Terai bis zum klirrend kalten Hochgebirgswinter im Hohen Himalaja auf. Das Tal von Kathmandu im Vorderen Himalaja ist mit seinem außertropischen Klima ein dicht besiedelter und ackerbaulich genutzter Gunstraum (Bild 4).

Die Niederschläge werden von den Monsunwinden bestimmt. Der Nordostmonsun bringt im Winter kühle und trockene Luft. Der Südwestmonsun führt dagegen im Sommer feuchte Luftmassen heran. Seine Niederschläge entsprechen 80 bis 90 % des Jahresniederschlags. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Nepal ist hoch, sie beträgt fast 1400 mm pro Jahr. Der Hohe Himalaja ist eine Klimascheide. Er trennt einen stärker beregneten südlichen von einem erheblich trockneren Nordteil an der monsunabgeschirmten Leeseite. Im Terai fallen 2 500 mm, im Hochhimalaja nur 250 mm Niederschlag. Die Schneegrenze steigt im Himalaja auf die Höhe von 5 800 bis 6 000 m an.

-

Klimadiagramm von Kathmandu

Die immergrünen Monsunwälder des Terai sind fast vollständig abgeholzt. Sie gehen in den höheren Lagen in laubwerfende Wälder über. Oberhalb von 3 000 m bestimmen Kiefern, Birken und Rhododendren die Vegetation. Die Baumgrenze liegt zwischen 3 700 und 4 200 m Höhe. Feuchte alpine Gebüsche und Matten, Krüppelgewächse, Flechten und Moose gedeihen bis in Höhen von über 5 000 m. Der Hohe Himalaja ist eine nahezu vegetationslose Eiswüste.

Bevölkerungszusammensetzung

In Nepal leben viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Drei Viertel der Bevölkerung sind Indonepalesen, die einst aus Indien einwanderten. Zu ihnen gehört die politisch herrschende Schicht der Ghurkas. Sie sprechen Nepali.

Die meisten Hochgebirgsstämme gehören zu den Tibetonepalesen. Sie bilden ein Viertel der Bevölkerung.

Die dritte und kleinste Gruppe mit einem Bevölkerungsanteil von unter 1 % sind die Tibeter, zu denen das Bergvolk der Sherpas gehört. Die Volksgruppe der Sherpas lebt vor allem in den Hochregionen des nordöstlichen Nepal. Es sind Bauern und Händler. Sie betreiben Viehzucht, die Haltung eines Hausyaks überwiegt. Mit dem Tourismus, vor allem dem Trekkingtourismus, entstand in den fünfziger Jahren ein neuer Erwerbszweig für die Sherpas. Sie arbeiten als Bergführer und Träger bei Expeditionen im Hochhimalaja.

Bevölkerungsverteilung

Die Regionen des Hohen Himalaja sind nahezu unbesiedelt. Dicht besiedelt ist dagegen das Terai sowie die Hochtäler des Vorderen Himalaja, besonders das Tal von Kathmandu. Weniger als 15 % der Nepalesen wohnen in Städten. Das Bevölkerungswachstum ist hoch. Die Einwohnerzahl Nepals hat sich in den letzten 25 Jahren fast verdoppelt. Der Lebensstandard ist sehr niedrig. Die Hälfte der Menschen lebt in Armut.

Religion und religiöse Kunstschätze

Knapp 90 % der Bevölkerung bekennt sich zum Hinduismus. Die Buddhisten haben die nepalesische Form des Hinduismus stark beeinflusst. Toleranz prägt das Verhältnis dieser beiden fernöstlichen Religionen zueinander. Zur Kultausübung benutzen sie viele Tempel gemeinsam. Zahlreiche alte Tempel, Klöster und Paläste sind in Nepal erhalten geblieben. Die bedeutsamsten finden sich in den alten Königsstädten im Kathmandutal und im Palastbezirk der Hauptstadt.

Wirtschaft

Nepal ist eines der ärmsten Länder der Erde. Der geringe wirtschaftliche Entwicklungsstand hat drei Gründe. Das Land liegt als Hochgebirgsland weitgehend isoliert, hat kaum natürliche Rohstoffe und das Bevölkerungswachstum ist groß. Über 90 % der Erwerbstätigen arbeiten meist als Kleinbauern in der Landwirtschaft. Etwa ein Drittel der Landesfläche kann landwirtschaftlich genutzt werden. Die wichtigsten Anbaugebiete liegen im Terai. Hier werden 85 % der Reisernte Nepals erzielt. Durch Terrassenfeldbau werden auch im Vorderen Himalaja die Anbaumöglichkeiten für Reis voll ausgeschöpft. Wasserbüffel werden als Zugtiere, Milch- und Fleischlieferanten gezüchtet. In den Gebirgsregionen können bis in 4 000 m Höhe Buchweizen, Kartoffeln und Gerste angebaut werden. Bambus und Bananen kann man bis in 3 000 m Höhe antreffen. In Kleinbetrieben werden landwirtschaftliche Produkte industriell zu Teppichen und Textilien sowie Juteprodukten verarbeitet.

Probleme einer wirtschaftlichen Nutzung

Durch Brandrodungsfeldbau und einer unkontrollierten Brennholzgewinnung ist mehr als die Hälfte des Waldbestandes Nepals zum Opfer gefallen. Es entstanden schwere Erosionsschäden, die wiederum zu Überschwemmungen in Indien und Bangladesch führten, denn die Wasserspeicherkapazität des Bodens wurde reduziert. Die Schmelzwassermengen ließen die großen Himalajaflüsse anschwellen.

Seit der Öffnung des Landes 1951 für den Tourismus sind jährlich etwa 365 000 Touristen ins Land gekommen. Als Devisenbringer sind sie für Nepals Wirtschaft außerordentlich wichtig. Der stark zunehmende Trekking-Tourismus führt jedoch zu weiten Umweltbelastungen. Das Abholzen von Brennholz für die Trekkingversorgung ist inzwischen stark eingeschränkt worden, mit der Wiederaufforstung des Waldes wurde begonnen.

Aus der Geschichte

1482: Das Land wird in die Königreiche Kathmandu, Patan und Bhaktapur geteilt.

1768: Eroberung durch die Gurkha und Vereinigung zu einem Reich.

1816: Nepal wird Einflussgebiet Britisch-Indiens.

1951: Einführung der konstitutionellen Monarchie

Seit 1951: Einleitung einer Demokratisierung unter dem herrschenden Königshaus.

Beendigung der Isolation des Landes und Öffnung für den Tourismus. Bis heute ständige Konflikte zwischen Aristokratie und der Demokratiebewegung.