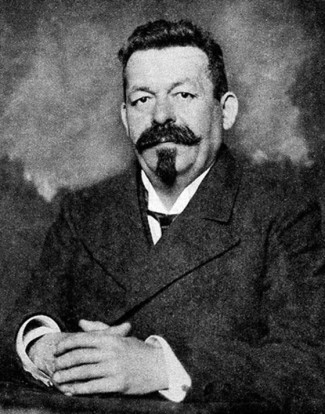

Friedrich Ebert – der erste Reichspräsident

* 04.Februar 1871 FRIEDRICH EBERT in Heidelberg

† 28. Februar 1925 FRIEDRICH EBERT in Berlin

FRIEDRICH EBERT war der erste demokratisch gewählte Reichspräsident der Weimarer Republik. Seine Amtszeit dauerte von Februar 1919 bis zu seinem Tod im Februar 1925. Als Sohn eines Schneidermeisters machte EBERT eine beispiellose politische Karriere in der SPD, die ihn bis in das höchste Staatsamt führte. Während seiner Amtszeit versuchte EBERT die Weimarer Republik als demokratisches und soziales Gemeinwesen aufzubauen und zu festigen. Er stieß dabei auf heftige Widerstände rechts und links des Parteienspektrums und musste zahlreiche Maßnahmen mithilfe

Kindheit und Jugend

FRIEDRICH EBERT wurde am 4. Februar 1871 als Sohn des Schneidermeisters KARL EBERT und der KATHARINA EBERT, geb. HINKEL, in Heidelberg geboren. Er war das siebte von insgesamt neun Kindern, wobei drei Kinder schon in jungen Jahren verstorben waren. Die Familie EBERT lebte in einfachen, aber gesicherten Verhältnissen. Der Vater hatte ein unter damaligen Umständen leicht überdurchschnittliches Einkommen. Die 47 m² Wohnfläche der ebertschen Wohnung in der Pfaffengasse in Heidelberg musste sich die Familie jedoch mit den vier dort arbeitenden Gesellen teilen.

Von 1877 bis 1885 besuchte der junge FRIEDRICH EBERT die achtklassige Volksschule, wo er sich einen Lehrer mit etwa vierzig bis sechzig weiteren Schülern teilen musste. Soweit man das aus den überlieferten Noten noch erschließen kann, war EBERT ein eher mittelmäßiger Schüler. Der Besuch einer weiterführenden Schule oder gar ein Studium kam wegen der damit verbundenen hohen Kosten für die Familie nicht infrage.

Lehrzeit und erste politische Schritte

In den Jahren von 1885 bis 1888 machte EBERT eine Lehre bei einem Heidelberger Sattlermeister und besuchte nebenbei noch freiwillig die Gewerbeschule. Wahrscheinlich speiste sich ein großer Teil seines späteren politischen Interesses aus den schlechten Erfahrungen, die er mit dem unzulänglichen System der Berufsausbildung dieser Jahre machte.

Nach der Lehre ging EBERT von 1888 bis 1891 auf Wanderschaft und arbeitete unter anderem in Karlsruhe, München, Mannheim, Kassel, Hannover, Braunschweig, Remscheid und Bremen als Sattlergeselle. Im Frühjahr 1889 trat er der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) sowie der Gewerkschaft der Sattler bei und betätigte sich ab diesem Zeitpunkt an seinen jeweiligen Arbeitsstellen als Agitator und Organisator für SPD und Gewerkschaft. Aufgrund seiner politischen Tätigkeit wurde er als „gefährlicher“ Agitator eingestuft, und sein Name stand auf schwarzen Listen der Arbeitgeber – es wurde immer schwieriger für ihn Arbeit in seinem Beruf zu finden.

Ab Mai 1891 lebte und arbeitete EBERT in Bremen. Im März 1893 wurde er dort Redakteur der sozialdemokratischen „Bremer Bürgerzeitung“ und im April 1894 Pächter einer Gastwirtschaft, die zum Treffpunkt der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter wurde. EBERT heiratete im Mai 1894 die Hausangestellte und Fabrikarbeiterin LOUISE RUMP (1873–1955), mit der er vier Söhne und eine Tochter hatte.

Politischer Aufstieg

EBERT wurde im Jahr 1900 Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft, dem Stadtparlament Bremens. 1905 ging er als Sekretär des Parteivorstandes der SPD nach Berlin und wurde 1912 zum Reichstagsabgeordneten gewählt. Ab da ging es mit seiner politischen Karriere steil aufwärts. Bereits 1913 wurde er nach dem Tod von AUGUST BEBEL zusammen mit HUGO HAASE zum Parteivorsitzenden der SPD gewählt.

Während des Ersten Weltkriegs befürwortete EBERT die Landesverteidigung und setzte sich zusammen mit der Mehrheit der SPD für den Zusammenhalt aller Parteien für die Dauer des Krieges ein („Burgfriedenspolitik“). Er hoffte, auf diesem Wege innenpolitische Reformen zugunsten der Arbeiterbewegung zu erreichen. Aus diesem Grund stimmte er auch für die Bewilligung von Kriegsanleihen, mit denen der Krieg finanziert werden sollte. Da die militärische Lage des Deutschen Reichs nach dem Kriegseintritt der USA aufseiten der Alliierten immer aussichtsloser wurde, wirkte EBERT maßgeblich an der Ausarbeitung einer Friedensresolution des Reichstags mit, die von SPD, Zentrum und Fortschrittspartei gemeinsam am 19. Juli 1917 verabschiedet wurde.

Im Januar 1918 wurde EBERT gegen seinen Willen in die Leitung eines Streiks der Munitionsarbeiter einbezogen („Januarstreik“), drängte aber auf eine rasche Beendigung des Streiks, um die deutsche Front nicht weiter zu gefährden.

EBERTS Wirken nach dem Ersten Weltkrieg

Am Tag der Abdankung Kaiser WILHELMS II., dem 9. November 1918, wurde EBERT das Amt des Reichskanzlers vom letzten kaiserlichen Reichskanzler PRINZ MAX VON BADEN übertragen. EBERT nahm das Amt an, obwohl er zu diesem Zeitpunkt die vorläufige Beibehaltung der Staatsform einer parlamentarischen Monarchie bevorzugte, um die innenpolitische Lage nicht eskalieren zu lassen. Am gleichen Tag wurde jedoch sowohl von dem Sozialdemokraten PHILIPP SCHEIDEMANN als auch von dem Linkssozialisten KARL LIEBKNECHT die Republik ausgerufen.

Am 10. November wurde daraufhin von der SPD und der Unabhängigen SPD (USPD) als Übergangsregierung ein „Rat der Volksbeauftragten“ ins Leben gerufen, dessen Vorsitzende FRIEDRICH EBERT und HUGO HAASE wurden. Die USPD trat aber bereits im Dezember wieder aus der Regierung aus. EBERT war in dieser Regierung für die Innen- und Militärpolitik zuständig. In dieser Funktion willigte er in ein Bündnis mit der militärischen Führung, der Obersten Heeresleitung, ein („Ebert-Groener-Pakt“), um die geordnete Rückführung des geschlagenen deutschen Heeres in die Heimat nicht zu gefährden. Außerdem versprach er sich davon militärischen Rückhalt für die Etablierung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland.

EBERT als Reichspräsident

Die Weimarer Nationalversammlung, das neue Parlament der Republik, wählte EBERT am 11. Februar 1919 zum vorläufigen Reichspräsidenten. EBERT war damit auf dem höchsten Punkt seiner politischen Laufbahn angekommen. Nach Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung wurde EBERT von der Nationalversammlung im Amt bestätigt. 1922 wurde seine Amtszeit bis zum 30. Juni 1925 verlängert, wozu die Verfassung extra geändert werden musste.

In den stürmischen Anfangsjahren der Weimarer Republik kämpfte EBERT als Reichspräsident mit seiner ganzen Kraft und Autorität für dieses demokratische Staatswesen und nutzte die Befugnisse, die ihm die Verfassung verliehen hatte, voll aus. Mehrfach setzte er Entscheidungen unter Zuhilfenahme des Notstandsparagrafen Artikel 48 der Weimarer Verfassung gegen die Mehrheit des Reichstags durch. Artikel 48 gab dem Reichspräsidenten das Recht, bei einer erheblichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, alle Maßnahmen zu treffen, die zur Wiederherstellung der Ordnung nötig waren, notfalls unter Einbeziehung von militärischer Gewalt. Im Oktober 1923 bildeten die SPD-Regierungen von Sachsen und Thüringen eine Koalition mit der Kommunistischen Partei (KPD), um ihre Länder zu Bastionen gegen Umsturzversuche durch das rechtsnationale Lager auszubauen: Unter EBERTS Verantwortung marschierte daraufhin die Reichswehr in den beiden Ländern ein und für Sachsen, dessen Regierung einen Rücktritt ablehnte, wurde ein Reichskommissar ernannt. EBERT wurde dafür von seiner eigenen Partei heftig kritisiert, besonders weil er gleichzeitig nicht gegen die nationale Regierung Bayerns vorging.

EBERT verstand sich als Reichspräsident aller Deutschen und nicht nur einer Partei und versuchte auch die kooperationswilligen Teile der bürgerlichen Mitte in seine Politik einzubeziehen. Sein Ziel war es, den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands voranzutreiben und geordnete Rechtsverhältnisse herzustellen. Außerdem wollte er die sozialstaatlichen Elemente der Demokratie ausbauen und sichern, da die Mehrheit der Arbeiterschaft immer noch unter unzulänglichen Bedingungen lebte. Durch seine integrative Politik trug EBERT als Reichspräsident maßgeblich zur Stabilisierung der Weimarer Republik bei. Allerdings verhinderte sein Bündnis mit den republikfeindlichen Kräften in Militär und Verwaltung auch eine umfassende Demokratisierung dieser Institutionen.

In seinen letzten Amtsjahren war EBERT wie viele andere führende Politiker seiner Zeit zahlreichen verleumderischen Hetzkampagnen der nationalen Rechten ausgesetzt. In über 170 Prozessen versuchte er seine persönliche Ehre und die Würde des Reichspräsidentenamtes gegen übelste Beleidigungen zu verteidigen.

Ein Magdeburger Gericht urteilte im Dezember 1924 – trotz zahlreicher Zeugenaussagen zugunsten EBERTS –, dass sich EBERT durch seine Teilnahme am „Januarstreik“ 1918 im juristischen Sinne des Landesverrats schuldig gemacht hätte. EBERT wurde von diesem Urteil tief getroffen, hatte er doch selbst zwei seiner Söhne im Krieg verloren. In der Öffentlichkeit und auch bei den Parteien der bürgerlichen Mitte wurde dieses Urteil mit Abscheu aufgenommen. Um gegen dieses Urteil in Revision gehen zu können, verschob EBERT eine dringende Blinddarmoperation. Er starb am 28. Februar 1925 an den Folgen der verschleppten Blinddarmentzündung.

-

FRIEDRICH EBERT (1871–1925)

Suche nach passenden Schlagwörtern

- WILHELM II.

- Karl Liebknecht

- Prinz Max von Baden

- Reichstag

- Friedensresolution

- Volksschule

- Philipp Scheidemann

- Ebert-Groener-Pakt

- Kriegsanleihen

- Abdankung

- Stabilisierung

- Reichstagsabgeordneter

- Januarstreik

- Biografie

- Gewerkschaft

- Bayern

- Luise Rump

- Hetzkampagnen

- parlamentarische Demokratie

- Reichskommissar

- Burgfriedenspolitik

- Artikel 48

- Biographie

- Bremer Bürgerschaft

- Hugo Haase

- SPD

- Erster Weltkrieg

- wirtschaftlicher Wiederaufbau

- Weimarer Republik

- Thüringen

- Parteivorstand

- Reichskanzler

- Rechtsverhältnisse

- Reichspräsident

- Landesverrat

- USPD

- Rat der Volksbeauftragtren

- Notstandsparagraf

- Parteivorsitzender

- Sachsen

- Ebert

- Wanderschaft