Malerei des Rokoko

Mit dem Rokoko wich der monumentale, prunkvolle Stil des Barock in allen Kunstgattungen einer spielerischen Gelöstheit, einer fantasievollen dekorativen Eleganz. Die Maler orientierten sich stärker am Kolorismus der Venezianer. Neben belehrenden Bildprogrammen traten heiter-galante Themen. Statt zeremonieller Kunst der alten Zeit schätzte man eine geistreiche, heitere, anmutige Malerei, die dem verfeinerten Genuss und der eleganten Ausstattung des Alltags entgegenkam.

Merkmale des Rokoko

Das Rokoko ist eine Stilrichtung französischen Ursprungs, die sich vor allem während der Regierungszeit LUDWIGs (LOUIS) XV: (1723–1774) entwickelte. Deshalb trägt diese Stilrichtung auch die Bezeichnung „Louis-Quinze".

In der älteren Kunstgeschichtsschreibung wird Rokoko als Spätbarock bezeichnet. Waren visuell vermittelte Kraftanstrengung, Wucht und Ernst der Charakter des Hochbarock, so erscheint das Rokoko leicht, heiter, elegant und verspielt. Wohl aber entstehen die Formen des Rokoko organisch aus dem Barock und lassen sich zunächst kaum unterscheiden. Erst als die herrschenden Wertvorstellungen des 17. Jh.s zu wanken beginnen und sich die Menschen im 18. Jh. vom Geist der universellen Brüderlichkeit und des Skeptizismus der Aufklärung beeinflussen lassen, zeigen sich im Kunstschaffen Züge von Respektlosigkeit, Sinn für Intimität und die Ablehnung des theatralischen Charakters des Barock.

Benannt wurde die Kunstepoche bzw. der Stil nach der Rocaille, dem in schwingenden Muschelformen gebildeten Ornament (frz.: rocaille = Muschelwerk; in der Bedeutung von in Muschelformen gebildetes Ornament und Grundelement der Rokokodekoration; auch in künstlichen Grotten der Barockzeit). Dieses dekorative Motiv findet sich in vielfältiger Abwandlung in Ausschmückungen und an Ausstattungen des Rokoko.

-

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Das Rokoko war in erster Linie eine Dekoration, die sich vor allem in der Innenausstattung ausprägte. Aber auch in Architektur, Malerei und in der erfundenen Porzellanherstellung verwischt überreich verspieltes, oft exotisches Dekor, die Grenze zwischen Schein und Wirklichkeit. Bezaubernde Schlösser und Kirchen, der natürlich gestaltete Landschaftsgarten, filigrane Porzellanfiguren und die das flüchtige Glück festhaltende Malerei versinnbildlichen die ersehnte „Leichtigkeit des Seins“ jener Epoche. Das Rokoko setzt sich zwischen 1720 und 1790 in Europa und in den Kolonialreichen Spaniens und Portugals durch.

Die Malerei des Rokoko

In der Malerei wurde das Pastell mit seinen weichen, zarten Farben (z.B. Porträts von ROSSALBA CARRIERA) zur bevorzugten Technik. Die neue malerische Auffassung wurde in Venedig, Paris und London entwickelt.

-

Rosalba Carriera - © 2003 The Yorck Project

Unter LUDWIG XIV. war in Frankreich für einige Jahre die „Commedia dell'Arte“ wegen Unbotmäßigkeit verboten gewesen. Jetzt, im neuen Jahrhundert, wurde sie beliebter denn je.

Der 1721 früh verstorbene JEAN-ANTOINE WATTEAU (1684–1721), war vielleicht der größte Maler der Epoche.

JEAN-ANTOINE WATTEAU

Mit seinem Gemälde „Die Einschiffung nach Kythera“ (1771), das allgemein als Schlüsselbild der neuen Epoche angesehen wird, prägte WATTEAU ein neues künstlerisches Genre, die „fètes galantes“, die Darstellung höfischer Feste im Freien.

Hier ist es eine Gesellschaft von Damen und Kavalieren, gekleidet in Fantasietrachten, die in Wirklichkeit gar nicht – und wenn, dann nur in Theatervorstellungen getragen wurden. Die Gestaltung von Liebespaaren ist – umflattert von witzigen Amor-Putten – im Aufbruch. Eingeladen von den Liebesgöttern wird man die Barke nach Kythera – der Insel der Glücksseligen, der Liebesgöttin Venus – besteigen. Man ist glücklich, berauscht, in Gedanken an die zu erwartenden Erlebnisse verzückt.

Eine gewisse Trauer liegt aber auch über diesem Gemälde WATTEAUs, über dem Traum einer kleinen privilegierten Gesellschaftsschicht, dem Traum von Müßiggang, vollkommener Kultur und der Verschmelzung von Kultur und Natur.

JEAN-ANTOINE WATTEAU porträtierte mehrfach Schauspieler in ihren Rollen. Oft und gern legten auch seine begüterten Kunden die Kostüme eines Harlekins oder anderer beliebter Komödienfiguren an. Die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit sind längst verwischt; kaum ein Theaterstück, in dem nicht die Herrschaft mit den Dienern die Rollen tauscht und umgekehrt. In zahlreichen Komödien der Irrungen gilt die Verwechslung alles und die Wirklichkeit nichts.

Ein rätselhaftes Bildnis schuf WATTEAU mit der Darstellung des „Gilles“ in der Kostümierung der „Commedia dell'Arte“. Vielleicht war das Bild als Aushängeschild einer Schauspielertruppe gedacht. Die Verkleidung ist mehr als eine Pose, der Mensch scheint in eine andere, unwirkliche Welt eingetaucht – oder taucht aus ihr hervor.

Ein leidenschaftlicher Sammler der Bilder WATTEAUs und Förderer seiner Nachfolger war FRIEDRICH II., DER GROSSE, König von Preußen. Er erwarb auch WATTEAUs Bild „Ladenschild für den Kunsthändler Gersaint“, das der Maler 1720 für seinen Freund GERSAINT gemalt hatte. Wie in WATTEAUs „Einschiffung …“ sind auch hier die Besucher des Ladens in einer Situation des Aufbruches festgehalten.

Die Kenner und Liebhaber dringen mit gierigen Augen oder vergeistigt – sinnlichen Gedanken und Gesten in das Fantasieland der gehandelten Kunst ein, die sie nicht mehr frei geben wird. Arbeiter packen ein Bild – ein Porträt LUDWIGs XIV. – in eine Kiste. Das Detail hat Symbolcharakter. Hier wird über der barocken Epoche des „Sonnenkönigs“ der Deckel geschlossen.

-

Antoine Watteau - © 2003 The Yorck Project

FRANÇOIS BOUCHER und JEAN-HONNORÉ FRAGONARD

In Frankreich erreichte das ausklingende Rokoko noch einmal in der Malerei einen Höhepunkt. Unter dem Vorwand, mythologische Geschichten zu erzählen, entstanden unzählige Aktbilder verführerisch präsentierter junger Mädchen.

Maler, wie FRANÇOIS BOUCHER (1703–1770) oder JEAN-HONNORÉ FRAGONARD (1732–1806) kamen damit dem geradezu unersättlichen Wunsch reicher Genießer nach weiblichen Sinnesreizen nach.

BOUCHER war der Lieblingsmaler der Madame POMPADOUR, Hauptmätresse LUDWIGS XV. Wahrscheinlich liebte sie die Gabe BOUCHERs, eine absolut künstliche Welt der Eroten, der Venus und der Nymphen in künstlich wirkenden Farben zu entwerfen.

-

François Boucher - © 2003 The Yorck Project

DENIS DIDEROT (1713–1784), der Philosoph und Dramatiker, der auch zu den ersten Kunstkritikern gehörte, hasste BOUCHER wegen des völligen Mangels an Wahrhaftigkeit, wegen seiner Typisierungen und Verniedlichungen. Seine Modelle seien Huren und er mache Püppchen daraus.

BOUCHER war der Repräsentant der Rokokomalerei. Nicht nur, was seine Malweise betrifft, sondern es waren auch seine Themen, die ihm Erfolg garantierten: Bilder der Liebesgöttin Venus, der jungfräulichen Jagdgöttin Diana wurden von den Auftraggebern bestellt. Die Pastorale, also das gemalte Hirtengedicht, spiegelt eine durch und durch künstlich-idyllische Welt. Nicht zufällig arbeitete BOUCHER hin und wieder als Bühnenbildner. Seine arkadischen und pastoralen Landschaften scheinen immer die Hintergrundkulisse einer Opernaufführung abzugeben.

-

François Boucher - © 2003 The Yorck Project

Als der Maler JEAN-HONNORÉ FRAGONARD, BOUCHERs erfolgreichster Schüler, 1767 von einem Edelmann den Auftrag erhielt, dessen Geliebte in der verfänglichen Situation zu malen, wie sie – einer zugeworfenen Rosenblüte gleich – von der Schaukel in die Luft gehoben wird, während dem Galan sich unerwartete oder erhoffte Einblicke bieten, war ihm das Thema noch vorgeschrieben. Das Bild wurde ein Symbol der späten Epoche des Rokoko. Es ging um den kurzen, glücklichen Augenblick. Ein erotisches Thema ist fast wie ein sakrales aufgefasst. Wie ein Engel in den Himmelswolken schwebt hier eine weltliche Nymphe in den Baumkronen eines Gartens und – welche Ironie – verliert ihren Pantoffel.

-

Jean-Honorè Fragonard - © 2003 The Yorck Project

Die arkadischen Bildwelten eines CLAUDE LORRAIN (1600–1682) oder NICOLAS POUSSIN (1593–1665) scheinen Vorwegnahmen der später nach englischem Vorbild verwirklichten Landschaftsgärten.

-

Claude Lorrain - © 2003 The Yorck Project

Rokokomalerei in England

Der gleichzeitigen englischen Malerei (THOMAS GAINSBORROGH, 1727–1788; WILLIAM HOGARTH, 1697–1764; JOSHUA REYNOLDS, 1723–1792;) verdanken wir auch die Bildnisse der neureichen Kaufleute und Bankiers, die einerseits ihren Besitz dem Adel angleichen und zugleich einer antibarocken, liberalen Richtung der Politik angehören. GAINSBORROGH war der gefeierte Bildnismaler des Adels, der in Opposition gegen die Unnatur und geschmacklichen Verirrungen des Absolutismus trat.

-

Thomas Gainsborough - © 2003 The Yorck Project

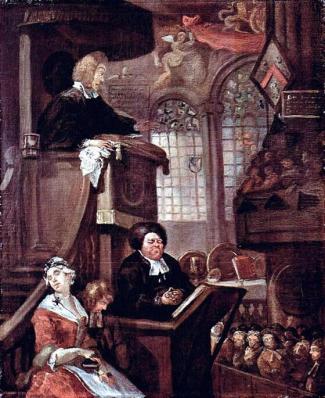

WILLIAM HOGARTH war Maler und Kupferstecher. Besonders seine satirischen Schilderungen und Karikaturen der englischen Gesellschaft fanden auf dem europäischen Kontinent viele Nachahmer.

-

William Hogarth - © 2003 The Yorck Project

JOSHUA REYNOLDS, der Hofmaler König GEORGs III., war vor allem der Maler der Londoner Gesellschaft. Seine kunsttheoretischen Äußerungen gelten als wichtige Quelle für die Ästhetik des 18. Jahrhunderts.

-

Sir Joshua Reynolds - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Nymphen

- GEORG III.

- Kirchen

- Rocaille

- Theater

- Bildnismaler

- Gesellschaft

- Aufklärung

- GAINSBORROGH

- Amor-Putten

- erotisches Thema

- Symbol

- Mätresse

- Bühnenbild

- Stilrichtung

- Gilles

- Hofmaler

- Kunstkritiker

- Natur

- Bankiers

- FRIEDRICH II:

- Harlekin

- Kythera

- Müßiggang

- Karikatur

- Ornament

- Symbolcharakter

- Verniedlichung

- Schlösser

- Fantasietrachten

- Schein und Wirklichkeit

- Kostüme

- WATTEAU

- Pastell

- Absolutismus

- Komödien

- arkadisch

- Gemälde

- Malweise

- Werte

- Repräsentant

- Kultur

- Kunstepoche

- Sonnenkönig

- Schaukel

- Schauspieler

- Satire

- HOGARTH

- REYNOLDSLUDWIG XV:

- Kunsthändler

- Ludwig XIV.

- Aktbilder

- Laden

- Architektur

- Innenausstattung

- Kaufleute

- ROSSALBA CARRIERA

- Komödienfiguren

- Hirtengedicht

- FRANÇOIS BOUCHER

- Muschelform

- Kunstgeschichte

- JEAN-HONNORÉ FRAGONARD

- höfische Feste

- Ästhetik

- Pastorale

- Dekoration

- Landschaften

- Pompadour

- mythologische Geschichte

- Verkleidung

- Barock

- CLAUDE LORRAIN

- Fantasieland

- Auftraggeber

- Spätbarock

- Venus

- englische Malerei

- Eroten

- Sammler