Paul Gauguin

* 7. Juni 1848 in Paris

† 8. Mai 1903 in Atuano auf Hiva Oa

PAUL GAUGUIN – ein Künstlerleben in Europa, auf Tahiti und auf den Marquesainseln

Der am 7. Juni 1848 in Paris geborene GAUGUIN lebte die ersten Jahre bis 1855 in Lima, wohin sein Vater, ein liberaler Journalist, ausgewandert war. Nach dem Tod des Vaters kehrte die Familie zurück nach Frankreich und PAUL besuchte in Orléans ein privates Internat. Nachdem er mehrere Jahre zur See gefahren war und Reisen vor allem nach Südamerika gemacht hatte, begann PAUL GAUGUIN um 1870 in Paris als Angestellter in einem Geldinstitut zu arbeiten.

Zur gleichen Zeit lernte er in Paris die Malerei des Impressionismus kennen. GAUGUIN begann selbst zu malen und beteiligte sich an Ausstellungen. Die Sommermonate verbrachte er mit CAMILLE PISSARRO, den er 1874 kennen gelernt hatte, in Pontoise. 1873 hatte GAUGUIN die Dänin METTE-SOPHIE GAD geheiratet; das Paar hatte fünf Kinder.

1883 gab GAUGUIN seine Anstellung in der Pariser Finanzbranche auf, um nur noch künstlerisch tätig zu sein. Es folgten Jahre eines unsteten Wanderlebens, das ihn zunächst nach Rouen führte, 1885 für kurze Zeit nach Dänemark und ab 1886 in die Bretagne nach Pont-Aven. Dort begegnete er dem Maler ÉMILE BERNARD, der neben PISSARRO den größten Einfluss auf sein Werk haben sollte.

1887 reiste GAUGUIN mit dem befreundeten Maler CHARLES LAVAL nach Panama und dann nach Martinique. Wieder zurückgekehrt nach Frankreich besuchte er im Herbst 1888 VINCENT VAN GOGH in Arles.

Die beiden Künstler lebten zusammen im „Gelben Haus“ in Arles – malend und diskutierend. Der künstlerische Einfluss GAUGUINs auf die Malerei VAN GOGHs wird als größer angesehen als die Anregungen, die GAUGUIN von VAN GOGH empfangen hat.

Ende Dezember des Jahres kam es zu dem psychischen Zusammenbruch VAN GOGHs, infolge dessen der Künstler sich selbst verstümmelte und ein Stück seines linken Ohres abschnitt. GAUGUIN verließ überstürzt Arles und kehrte nach Paris zurück.

Dort verkehrte er in den literarischen Kreisen um den symbolistischen Dichter STÉPHANE MALLARMÉ. Unterbrochen wurde sein Leben in Paris immer wieder von Aufenthalten im bretonischen Pont-Aven und im benachbarten Le Pouldu.

Angewidert vom Kunstbetrieb in Europa und auf der Suche nach einem unverfälschten Lebensraum brach GAUGUIN im April 1891 nach Tahiti auf. Von Marseille aus schiffte er sich ein nach Australien und kam nach kurzen Aufenthalten in Melbourne und Sidney Anfang Juni in Papeete an. Die Hauptstadt Tahitis verließ er rasch, um im Süden der Insel unter den Eingeborenen zu leben und zu malen.

Doch 1893 reiste er krank und mittellos zurück nach Paris.

Erste Präsentationen seiner Bilder aus Tahiti in Pariser Ausstellungen waren ein finanzieller Misserfolg, erfuhren aber die Aufmerksamkeit der französischen Kunstkritik. In seinen Pariser Ateliers in der Rue de la Grande Chaumière und dann in der Rue Vercingétorix, wo er mit ANNA, einer javanischen Geliebten, zusammenlebte, pflegte er einen aufwendigen Lebensstil und umgab sich mit exotischen Gegenständen.

1895 beschloss GAUGUIN, wieder nach Tahiti zu fahren. Er verließ Frankreich für immer. Da ihm bei seiner Ankunft in Papeete nun auch Tahiti europäisiert erschien, plante er, rasch zu den Marquesainseln weiterzureisen, doch blieb er zunächst auf Tahiti. Von verschiedenen starken Krankheitssymptomen in der künstlerischen Arbeit gehindert, versuchte er dennoch auf der Pazifikinsel sein Glück. 1897 erschien seine Erzählung „Noa Noa“.

Anfang des Jahres 1898 unternahm GAUGUIN einen Selbstmordversuch, der misslang. Von Krankheiten gezeichnet, verließ GAUGUIN 1901 Tahiti und reiste zu den Marquesainseln, wo er am 8. Mai 1903 in Atuano auf Hiva Oa starb.

-

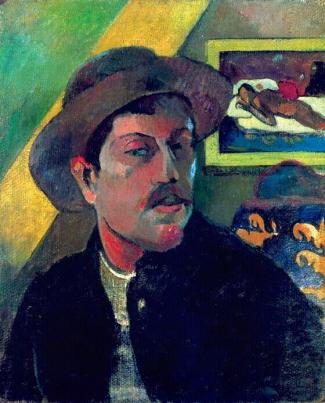

PAUL GAUGUIN: Selbstporträt;1893, Öl auf Leinwand, 45 × 38 cm;Paris, Musée d'Orsay.

Paul Gauguin - © 2003 The Yorck Project

Die Maler von Pont-Aven und der Cloisonismus

GAUGUINs Frühwerk zeigt noch den Einfluss des Impressionismus, vor allem CAMILLE PISSARROs.

1886 erfolgte eine Wendung in der Malweise GAUGUINs. Der Künstler hielt sich mit einigen Unterbrechungen bis 1888 in dem bretonischen Hafenort Pont-Aven auf, wo eine Gruppe von Malern, unter ihnen ÉMILE BERNARD, sich versammelt hatte. Sie nahmen Einflüsse der Volkskunst und des japanischen Holzschnitts auf und fassten Linie, Form und Farbe als einfache elementare Ausdrucksträger auf.

Auch GAUGUIN fand hier zu einer zeichnerisch gefestigten Flächengliederung mit ornamentaler Wirkung und zu einer außergewöhnlichen Leuchtkraft der Farben. Sein bekanntestes Gemälde aus diesen Jahren ist „Vision nach der Predigt – Jakobs Kampf mit dem Engel“ (1888).

Schwingende, dunkle Konturen, die ein rhythmisches Eigenleben auf der Bildfläche führen, umranden flächige, intensiv farbige Motive – wie hier die in traditioneller bretonischer Tracht gezeigten Bäuerinnen – in einem Bildraum nahezu ohne perspektivische Darstellung. Zugleich ist das Bild ein Beispiel für die von GAUGUIN, BERNARD und anderen ausgeführte Malweise, die als Cloisonismus (frz. cloison = Scheidewand) bezeichnet wird. Dabei werden die in kräftiger Kontrastierung gesetzten Farbflächen durch schwarze Linien umrahmt, vergleichbar der Technik des Cloisonnés in der Emailkunst mit Bleistegen.

-

PAUL GAUGUIN: „Vision nach der Predigt“ („Jacobs Kampf mit dem Engel“);1888, Öl auf Leinwand, 73 × 92 cm;Edinburgh, National Gallery of Scotland.

Paul Gauguin - © 2003 The Yorck Project

Bilder der Südsee

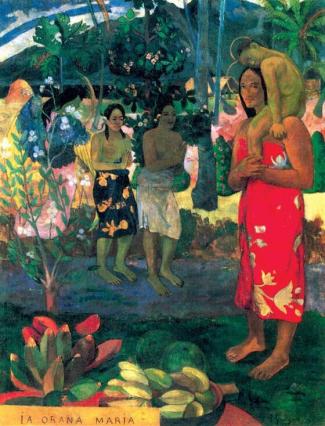

1891 war GAUGUIN zum ersten Mal nach Tahiti gereist. Seine zahlreichen auf der Südseeinsel entstandenen Bilder verbinden religiöse Themen der christlichen Ikonografie mit mythologischen Motiven polynesischer Kulte; die Bildtitel waren zumeist in der Sprache der Maori gewählt und betonten GAUGUINs Vorliebe für das Geheimnisvolle, Rätselhafte:

- „Ia orana Maria“ („Gegrüßt seist Du Maria“, 1891),

- „Manao tupapau“ („Der Geist der Toten wacht“, 1892) oder

- „Parahi te marae“ („Dort ist der Tempel“, 1892).

In kräftigen klaren Farben sind die Bildgegenstände flächig nebeneinander gesetzt, die Formen der Natur erhalten durch Abstrahierung und Stilisierung ihre eigentümliche Ausdrucksstärke.

Die Kompositionen strahlen Lebendigkeit, Vitalität und Lebensfreude ebenso wie Gleichmut und Ruhe aus. Eindrucksvolles Beispiel hiefür ist das 1891 entstandene Gemälde „Frauen am Strand“.

In ihren kräftigen Farben und der ausdrucksstarken Bildwelt waren GAUGUINs Bilder wesentliche Anregungen für die Maler des Fauvismus und des Expressionismus.

-

PAUL GAUGUIN: „Ia Orana Maria“ („Gegrüßt seist du, Maria“);1891, Öl auf Leinwand, 113,7 × 87,7 cm;New York, Metropolitan Museum of Art.

Paul Gauguin - © 2003 The Yorck Project

„Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir?“

Tahiti im Dezember 1897: PAUL GAUGUIN, geschwächt durch Armut, Entbehrung und Krankheit, deprimiert durch persönliche Schicksalsschläge (im Mai des Jahres hatte er von dem Tod seiner geliebten Tochter ALINE erfahren) und die schleichende Zerstörung seines Südseeparadieses durch europäische Einflüsse malt mit letzter Kraft das großformatige Bild „Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir?“.

Es wird allgemein als sein Vermächtnis angesehen: Wohin gehen wir? – Dem Tod, symbolisiert durch die am linken Bildrand kauernde alte Frau, entgegen? Was sind wir? – Alltägliches Dasein, gemeinschaftliches Leben in der rechten Bildhälfte. Woher kommen wir? – An einer Quelle im Bildvordergrund sitzt ein Kind.

Drei Grundfragen der menschlichen Existenz werden in diesem Gemälde gestellt. Nach Beendigung des Bildes zieht sich GAUGUIN mit einer Flasche Arsen in die Berge zurück. Der Selbstmordversuch misslingt. Sein Bild hatte er nach Paris gesandt, wo es Monate später in der Galerie Vollard ausgestellt wird. Doch das an eine eindeutige christliche Symbolsprache gewöhnte Pariser Publikum verstand GAUGUINs ebenso persönliches wie philosophisches Bild nicht.

Der Künstler hatte, wie schon so oft, existenzielle Themen der christlichen Religion und der europäischen Philosophie in Motive und in die Bildwelt seiner exotischen Wahlheimat gekleidet. Im Gewand dieser ursprünglichen, den Naturmythen verhafteten Welt, sollten jene Fragen und Botschaften ihre reine, von keiner Kirchenlehre verfremdete Kraft wieder finden.

-

PAUL GAUGUIN: „Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“;1897, Farbiger Holzschnitt, 29,2 × 60 cm;Privatsammlung.

Paul Gauguin - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- polynesische Kulte

- Volkskunst

- Tahiti

- europäische Einflüsse

- CHARLES LAVAL

- Dasein

- STÉPHANE MALLARMÉ

- Südamerika

- Frühwerk

- Geheimnisvolle

- Symbolsprache

- Marquesainseln

- Philosophie

- Erzählung

- Wanderleben

- Cloisonismus

- Cloisonnés

- ï¿?Noa Noaï¿? Frankreich

- Flächengliederung

- Expressionismus

- ÉMILE BERNARD

- Pariser Ausstellungen

- VINCENT VAN GOGH

- europäische Kunstbetrieb

- Südseeinsel

- CAMILLE PISSARRO

- Malweise

- Ikonografie

- Selbstmordversuch

- Finanzbranche

- METTE-SOPHIE GAD

- Impressionismus

- Maori

- Fauvismus

- Lima

- japanischer Holzschnitt

- Vermächtnis

- Religion

- Ausdrucksstärke

- Schicksalsschläge

- Rätselhafte

- Misserfolg

- Drei GrundfragenExistenzielle Themen

- Quelle

- Kunstkritik

- kräftige Farben

- Tod

- Kontrastierung

- Präsentation

- Naturmythen