Aleksandr Nikolajewitsch Skrjabin

* 06.01.1872 Moskau

† 27.04.1915 Moskau

ALEXANDER SKRJABIN war ein russischer Komponist an der Schwelle des 20. Jh. In seinen Werken strebte er die Überwindung der klanglichen Normen seiner Zeit an. Dazu entwickelte er den sogenannten „Mystischen Akkord“ und komponierte polyphone Werke, die stilistisch dem musikalischen Impressionismus nahestehen. Von mystischen Ideen beeinflusst waren auch seine Versuche, verschiedene Sinneseindrücke miteinander zu verbinden, wie etwa Klang und Licht in einem eigens von ihm entwickelten „Farbklavier“. Diese Ansätze führten ihn zu dem Vorhaben, ein alle menschlichen Sinne ansprechendes, bewusstseinserweiterndes Gesamtkunstwerk zu schaffen, dessen Verwirklichung allerdings durch seinen frühen Tod verhindert wurde.

Kindheit und erstes musikalisches Wirken

Der russische Komponist ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SKRJABIN erhielt bereits als Kind eine umfassende Klavierausbildung. Seine Mutter, eine begabte Pianistin, war früh verstorben. Sein Vater stand im diplomatischen Dienst im Ausland, so dass SKRJABIN bei seiner Tante aufwuchs, die seine musikalische Begabung nach Kräften förderte. Schon in seiner Kindheit entwickelte er deshalb eine besondere Beziehung zum Klavier und brachte es früh zu beachtlichen pianistischen Erfolgen.

Von 1888 bis 1892 besuchte SKRJABIN das Konservatorium in Moskau, an dem er Klavier und Komposition studierte. Ausgedehnte Tourneen durch Europa und die USA führten ihn bereits in jungen Jahren als Klaviervirtuose um die Welt. Schon zu dieser Zeit spielte er vornehmlich eigene Kompositionen. Zwischen 1889 und 1903 hatte er als Klavierlehrer eine Professur am Moskauer Konservatorium inne. Danach widmete er sich uneingeschränkt seinem kompositorischen Schaffen, um das er sich als Interpret der eigenen Kompositionen auch im Konzertsaal bemühte.

Werk und Vision

SKRJABINs Werk besteht überwiegend aus Klavierkompositionen, die zunächst von

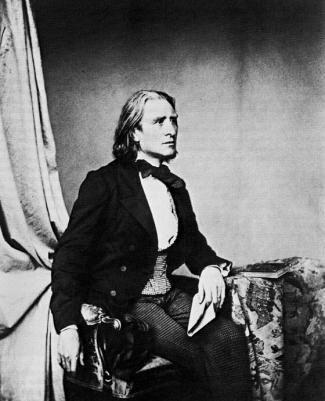

- FRYDERYK CHOPIN (1810–1849) und

- FRANZ LISZT (1811–1886) sowie durch

- die schwebenden Harmonien CLAUDE DEBUSSYs (1862–1918)

beeinflusst waren.

-

FRANZ LISZT (1811–1886)

The Yorck Project, Berlin

Ab Ende der 1890er-Jahre widmete sich SKRJABIN auch der Orchesterliteratur.

Dabei griff er Einflüsse von RICHARD WAGNER (1813–1883) und DEBUSSY auf. Insgesamt schuf er drei Sinfonien (1899–1904) und drei sinfonische Dichtungen (1898–1910). Die Hinwendung zum Orchester wirkte sich ihrerseits auf die nachfolgenden Klavierwerke aus. So findet sich in den „Drei Klavierstücken“ op. 45 (1904) ein quasi orchestraler Satz, dessen außerordentliche Komplexität bis an die Grenze der Spielbarkeit geht. Seine Kompositionen in dieser Phase zeichnen sich durch ein polyphones Stimmgeflecht aus.

Angeregt durch WAGNER und das esoterische Weltbild der Mitte des 19. Jh. gegründeten Theosophischen Gesellschaft erträumte SKRJABIN in seinen letzten Lebensjahren ein gigantisches mystisches Gesamtkunstwerk, das sich gleichzeitig an alle Sinneswahrnehmungen richten (Synästhesie) und eine bewusstseinserweiternde, läuternde Wirkung entfalten sollte (Mysterium). Eine Umsetzung dieser Idee war ihm jedoch nicht mehr vergönnt.

Charakter seiner Musik

Die Musik SKRJABINs steht dem musikalischen Impressionismus nahe. Gedanklich ist sie von der Theosophie und einem mystischen Pantheismus geprägt. Im musikalischen Erleben soll der Mensch durch Verschmelzung mit Natur, Kunst und Mystik zur Bewusstseinserweiterung geführt werden.

Auf der Suche nach neuen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten, die diesem Anspruch gerecht werden, löste SKRJABIN sich von der Beziehung zum Grundton und fand einen eigenen klanglichen Ausdruck, die Grenzen der Tonalität zu überwinden. In Anlehnung an den russischen Komponisten und Musikwissenschaftler LEONID L. SABANEJEW (1881–1968) wird dieser als „Mystischer Akkord“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen aus der Obertonreihe gewonnenen und auf das Intervall der Quarte bezogenen Klang (C-Fis-B-e-a-d), der beliebig transponier- und umkehrbar ist und in der Spätzeit SKRJABINs zur Grundlage der Architektur seiner Kompositionen wurde. Er ist auch als „Prometheus-Akkord“ bekannt, da er in seinem letzten Orchesterwerk „Prométhée – Le Poème du Feu“ op. 60 (1908–1910) eine formprägende Funktion besitzt („Poème“ ist eine von SKRJABIN entwickelte kompositorische Gattung). Der von SKRJABIN beschrittene Weg zur Atonalität fand zwar keine direkte Nachfolge, vermittelte aber in vielerlei Hinsicht Impulse, die nach seinem Tod einen breiteren Widerhall fanden.

SKRJABINs Ästhetik ist beeinflusst durch mystisches und symbolistisches Gedankengut sowie durch das Ideal der Synästhesie, d.h. der Verbindung mehrerer Sinneseindrücke in einem Gesamtkunstwerk. Davon sind vor allem die Werke der Spätphase geprägt. In „Prometheus – Le Poème du Feu“ setzte er erstmals ein Farbklavier ein, das nach einem von ihm entwickelten Schema farbiges Licht zur Musik projizierte. Eine Realisation erfuhr das Stück jedoch erst 1916 nach SKRJABINs Tod in New York.

Werke

Zu den Werken von SKRJABIN gehören:

- Sinfonien:

– Sinfonie Nr. 1 op. 26 (1899/1900),

– Sinfonie Nr. 2 op. 29 (1901),

– Sinfonie Nr. 3 op. 43 („Le divin poème“, 1902–1904);

- Sinfonische Dichtungen:

– „Rêverie“ op. 24 (1898),

– „Le poème de l’exstase“ op. 54 (1905–1908),

– „Promethée – Le Poème du feu“ op. 60 (1908–1910);

- Klavierstücke:

– Klavierkonzert fis-Moll (1896),

– Drei Klavierstücke op. 45 (1904),

– Klaviersonate Nr. 1 op. 6 (1892),

– Klaviersonate Nr. 2 op. 19 (1892–1897),

– Klaviersonate Nr. 3 op. 23 (1897/1898),

– Klaviersonate Nr. 4 op. 30 (1903),

– Klaviersonate Nr. 5 op. 53 (1907),

– Klaviersonate Nr. 6 op. 62 (1911/1912),

– Klaviersonate Nr. 7 op. 64 („Messe blanche“, 1911/1912),

– Klaviersonate Nr. 8 op. 66 (1912/1913),

– Klaviersonate Nr. 9 op. 68 („Messe noir“, 1912/1213),

– Klaviersonate Nr. 10 op. 70 (1913);

- Préludes (op. 11, 13, 15, 16, 17, 22, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 67, 74 (1888–1914);

- Mazurkas, Nocturnes, Impromptus, Poèmes, Études.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Synästhesie

- Etüde

- Komponist

- Mysterium

- Klaviersonate Nr. 1 op. 6

- FRANZ LISZT

- Rêverie

- Theosophie

- Klaviersonate Nr. 5 op. 53

- Quarte

- Klavierstücke

- Impromptus

- LEONID L. SABANEJEW

- Préludes

- Konservatorium Moskau

- Sinfonie Nr. 1 op. 26

- Klaviersonate Nr. 2 op. 19

- Tonalität

- Klavierkonzert fis-Moll

- Klaviersonate Nr. 4 op. 30

- Farbklavier

- Klaviersonate Nr. 6 op. 62

- Klaviersonate Nr. 3 op. 23

- Obertonreihe

- Klaviersonate Nr. 8 op. 66

- Messe blanche

- Le divin poème

- Klaviersonate Nr. 7 op. 64

- polyphones Stimmgeflecht

- FRYDERYK CHOPIN

- Prometheus-Akkord

- ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SKRJABIN

- Drei Klavierstücke op. 45

- CLAUDE DEBUSSY

- Mystik

- sinfonische Dichtung

- Klaviersonate Nr. 10 op. 70

- Nocturne

- Klaviersonate Nr. 9 op. 68

- Bewusstseinserweiterung

- mystischer Pantheismus

- Biografie

- Ästhetik

- Pianist

- Promethée ï¿? Le Poème du feu

- musikalischer Impressionismus

- Theosophische Gesellschaft

- Mystischer Akkord

- Biographie

- Komposition

- mystisches Gesamtkunstwerk

- Le poème de lï¿?exstase