Liszts sinfonische Dichtungen

Der Begriff „Sinfonische Dichtung“ bezeichnet groß angelegte Orchesterwerke, die nach einem außermusikalischen Thema gestaltet sind. FRANZ LISZT (1811–1886) begründete Mitte des 19. Jh. diese Gattung der Programm-Musik, die sich von der mehrsätzigen Programm-Sinfonie entfernte und zu einem meist einsätzigen sinfonischen Werk entwickelte, das sich in mehrere Abschnitte gliedert. Die Zusammensetzung der Worte „sinfonisch“ und „Dichtung“ weist daraufhin, dass es einerseits um Kompositionen mit sinfonischem Anspruch geht und andererseits um Werke, die als Dichtung in Tönen verstanden werden wollen. LISZT verwendet diesen Gattungsbegriff ab Februar 1854 als Sammeltitel für den zusammengestellten Zyklus seiner 12 Sinfonischen Dichtungen sowie für die spätere Sinfonische Dichtung „Von der Wiege bis zum Grabe“.

-

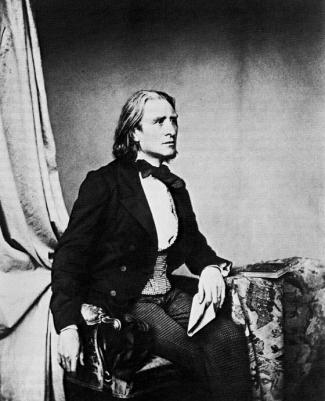

FRANZ LISZT (1811–1886) verwandte den Gattungsbegriff „Sinfonische Dichtung“ ab 1854.

The Yorck Project, Berlin

Die Wurzeln des Begriffs „Sinfonische Dichtung“ liegen in der Klaviermusik des beginnenden 19. Jh. In dieser Zeit verbreitete sich die Übernahme von Gattungsbezeichnungen aus dem Bereich der Dichtung in die Instrumentalmusik. Einige frühe Beispiele dafür geben

- die Balladen FRYDERYK CHOPINs (1810–1849) und

- die Rhapsodien des tschechischen Komponisten VÁCLAV JAN TOMÁŠEK (1774–1850).

Dabei geht es darum, den Ausdruck und den besonderen Tonfall der literarischen Gattung musikalisch umzusetzen. CARL LOEWE (1796–1869) ging dabei mit seinem Klavierstück „Mazeppa – Eine Tondichtung nach Byron“ (1830) noch weiter. Im Titel wird auf eine konkrete dichterische Vorlage zu Lord GEORG BYRONs (1788–1824) Gedicht „Mazeppa“ verwiesen.

Mit diesem Hinweis auf eine nichtmusikalische Vorlage ebnete LOEWE den Weg zur Verbindung poetischer Kompositionsabsichten mit außermusikalischen Programmen. In FRANZ LISZTs (1811–1886) Klavierschaffen gewann diese Idee einer poetischen Musik erheblich an Bedeutung.

Entstehung der Gattung

Da sich die Sinfonischen Dichtungen nach außermusikalischen Vorlagen gestalten, sind sie in die Gattung der Programm-Musik einzuordnen. Im Bereich des Sinfonischen finden sie

- in den Programmsinfonien LUDWIG VAN BEETHOVENs (1770–1827): der 3. Sinfonie Es-Dur „Sinfonia eroica“ op. 55 (1803/1804) sowie der 6. Sinfonie F-Dur „Sinfonia pastorale“ op. 68 (1807/1808) und

- der Idee eines „drame instrumental“ in HECTOR BERLIOZ’ (1803–1869) „Symphonie fantastique“ (1830)

die wesentlichen Vorläufer.

-

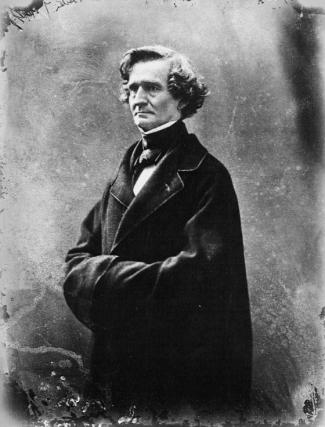

HECTOR BERLIOZ' (1803–1869) auf einem Gemälde von GASPARD FÉLIX TOURNACHON (um 1863)

Yorck

Ziel war es, die erstarrten Sinfonie-Konzepte der Wiener Klassik zu erneuern. Bereits im Chorfinale von BEETHOVENs 9. Sinfonie d-Moll op. 125 (1822–1824) war ein Aufweichen der alten Formen in der Überschreitung traditioneller Gattungsgrenzen zu sehen. Angesichts des zugrunde liegenden literarischen Werkes wurde die Musik hier zum Ausdruck einer „dichterischen Absicht“. Die literarische Grundlage dieses Orchesterwerks nahmen eine Reihe Komponisten zum Anlass, auch in ihren Sinfonien außermusikalische Themen als Programme einzubeziehen. Während RICHARD WAGNER (1813–1883) in seinen Musikdramen Texte bzw. Handlung als Vorlagen einbindet, greift FRANZ LISZT in den Sinfonischen Dichtungen auf poetische Ideen, Sujets bzw. Programme zurück.

Die Sinfonische Dichtung unterscheidet sich von der Sinfonie also vorrangig durch

- das zugrunde gelegte Programm und durch

- die einsätzige Anlage.

Das ist aber nicht immer an der Benennung der Werke festmachbar. So bezeichnete LISZT seine 1. Sinfonische Dichtung auch noch nach Einführung der neuen Gattungsbezeichnung 1854 als „Bergsinfonie“.

Auch in der Ouvertüre liegt ein Ausgangspunkt für die Entstehung der Sinfonischen Dichtung, da ihr durch die einleitende Funktion zu einer Oper bzw. zu einem Schauspiel bereits ein literarisches Thema zugrunde liegt. Insbesondere

- die Opern- und Schauspielouvertüren BEETHOVENs sowie

- die programmatischen Konzertouvertüren FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDYs (1809–1847)

sind in diesem Zusammenhang als wichtige Wegbereiter zu nennen.

LISZT bezeichnete noch bis 1854 seine einsätzigen sinfonischen Werke als Ouvertüren. Er übertrug erst in dem zusammengestellten Zyklus seiner 12 Sinfonischen Dichtungen den Begriff auch auf die vor 1854 entstandenen Kompositionen. Durch die Einführung des neuen Begriffs „Sinfonische Dichtung“ sollte ein höherer sinfonischer Rang gegenüber der Ouvertüre zum Ausdruck gebracht werden. Dies zeigt sich in drei Punkten:

- sah man in der neuen Bezeichnung die Ouvertüre von ihrer einleitenden Funktion befreit.

- drückt das Wort „sinfonisch“ das Bestreben aus, die Nachfolge der Sinfonie anzutreten.

- tritt eine neue Qualität der Verbindung von Literatur und Musik hinzu, die sich in dem Wort „Dichtung“ widerspiegelt.

Die Konzertouvertüre mit Programm wollte LISZT aber von diesem neuen Konzept der Sinfonischen Dichtung klar abgrenzen. Dennoch sind die nach 1854 komponierten Ouvertüren anderer Komponisten von dieser neuen Sinfonie-Idee beeinflusst, auch ohne die Gattungsbezeichnung übernommen zu haben.

Bedeutung des Programms

Als Programme für die Sinfonischen Dichtungen dienten Themen

- der Literatur,

- der Malerei,

- Motive der abendländischen Geistesgeschichte,

- Landschaftseindrücke oder

- persönliche Erfahrungen des Komponisten.

Die Inhalte wurden aber nicht bloß illustriert bzw. nacherzählt. Vielmehr ging es darum, das in Dichtung und Malerei nicht Darstellbare mithilfe der Musik auszudrücken. Die Musik wurde selbst zur Dichtung, in dem sie es sich zur Aufgabe machte, innere Vorgänge bzw. konkrete Gefühlsgehalte zu erzählen. Der Inhalt prägte zugleich die Form, in dem sich die Strukturprinzipien der klassischen Sinfonie dem zugrunde gelegten Sujet unterordneten. Mit der Gattungsidee Sinfonische Dichtung kann also kein bestimmter Aufbau verbunden werden.

- Daher gibt es einerseits die kleineren Sinfonischen Dichtungen (beispielsweise Nr. 4 „Orpheus“), die den engen Zusammenhang zur Ouvertüre zeigen, und

- andererseits die formal komplexeren Sinfonischen Dichtungen (beispielsweise Nr. 1 „Bergsinfonie“ und Nr. 12 „Die Ideale“), die in nur einem Satz die Mehrsätzigkeit einer ganzen Sinfonie vereinen.

Die Kriterien der Sinfonik bei LISZT

Es sind vier Kriterien der Sinfonik bei LISZT bekannt:

- Das erste sinfonische Kriterium ist in dem Anspruch an die „große Form“ gegeben. Dabei betrifft dies nicht allein die äußere Ausdehnung, sondern zusätzlich den hohen Rang der Sinfonik und die Geschlossenheit der Form.

- Beim zweiten Merkmal – der „thematischen Abhandlung“ – handelt es sich um die Möglichkeiten, Themen und Motive so zu verarbeiten und zu entwickeln, dass sie den gesamten sinfonischen Satz durchziehen. Während in der Klassik klar umrissene Themen die Abspaltung und Variation von Motiven ermöglichten, geht LISZT von musikalischen Gedanken aus, die sich durch wechselnde Rhythmisierungen und Tempi weiterentwickeln.

- Ein dritter Aspekt geht auf die verschiedenen Charaktere der einzelnen Sinfoniesätze ein, die sich in wechselnden Tempi und unterschiedlichen Ausdrucksgehalten widerspiegeln. In der Sinfonischen Dichtung werden diese gegensätzlichen Satzcharaktere nun in einem Satz miteinander verbunden. Das Prinzip, eine mehrsätzige Sinfonie in ein einsätziges Werk einzubetten, ist für die Gattung charakteristisch, aber nicht zwingend. Es gibt auch Sinfonische Dichtungen mit mehren Sätzen und solche, die nicht alle Satzcharaktere in sich vereinen.

- Ein vierter Punkt betrifft das Bestreben, mit der Musik zu erzählen bzw. in Tönen zu dichten.

Nachfolge LISZTs

Seit dem späteren 19. Jh. wird der Begriff „Sinfonische Dichtung“ nicht selten durch das Wort „Tondichtung“ ersetzt, z.B. in

- RICHARD STRAUSS’ (1864–1949) „Macbeth“ op. 23 oder

- JEAN SIBELIUS’ (1865–1957) „Finlandia“ op. 26.

LISZTs Sinfonische Dichtungen sind reine Orchesterwerke. Die weitere Gattungsgeschichte überträgt den Begriff aber auch auf Kompositionen mit Chor. Ein Beispiel dafür ist die Bezeichnung „Sinfonische Dichtung“ für CESAR FRANCKs (1822–1890) mehrsätziges sinfonisches Werk mit Chorpartien „Psyché“ (1886–1888).

Der Begriff „Sinfonische Dichtung“ wurde nach LISZT oft auf Programmsinfonien ausgeweitet, wie bei MORITZ MOSZKOWSKIs (1854–1925) „Johanna d`Arc“ op. 19 oder bei GUSTAV MAHLER (1860–1911), der seine 1. Sinfonie D-Dur selbst zeitweilig als „‚Titan’ einer Tondichtung in Symphonieform“ bezeichnete.

Werke in der Reihenfolge ihrer zyklischen Anordnung

In den Jahren 1848–1858 schrieb LISZT 12 Sinfonische Dichtungen. Er komponierte die Werke in Weimar, wo auch die meisten von ihnen uraufgeführt wurden. Die Zusammenstellung zu einem Zyklus war ein Bestandteil der Konzeption Sinfonische Dichtung.

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 1, die sogenannte „Bergsinfonie“ – Ce qu`on entend sur la montagne (Was man auf dem Berge hört, 1847/1848) –, ist die erste Sinfonische Dichtung LISZTs und bildet den Beginn des Zyklus. Das gleichnamige Gedicht des französischen Dichters VICTOR HUGO (1802–1885) gab die außermusikalische Vorlage für diese Komposition. Bereits seit den 1830er-Jahren plante LISZT, ein Werk nach diesem Gedicht zu schreiben, das aber erst 1850 mit der „Bergsinfonie“ zur Uraufführung gelangte. Drei weitere Umarbeitungen führten zur endgültigen Fassung von 1857.

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 2 „Tasso“ (1849) entstand als Ouvertüre zu JOHANN WOLFGANG VON GOETHEs (1749–1832) Drama „Tasso“. Anlässlich der Hundertjahrfeier von GOETHEs Geburtstag wurde das Werk in Weimar unter LISZTs Leitung 1849 das erste Mal aufgeführt. In der Komposition wird das Schicksal des italienischen Dichters TORQUATO TASSO (2. Hälfte des 16. Jh.) dargestellt. Um die italienische Herkunft TASSOs hervorzuheben, gestaltet LISZT das musikalische Hauptthema in Anlehnung an den Gesang venezianischer Gondelführer.

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 3 „Les Préludes“ (1848) ist aus Motiven geformt, die LISZT bereits 1848 für die Einleitungsmusik zu seiner Chorkomposition „Les quatre Eléments“ verwendet hatte. Erst nachträglich wurde die umfangreiche „Méditation“ des französischen Dichters ALPHONSE DE LAMARTINE (1790–1869) als Programm herangezogen. Zusätzlich stellt LISZT eine Erläuterung voran:

„Was ist unser Leben anderes als eine Reihenfolge von Präludien zu jenem unbekannten Gesang, dessen erste feierliche Note der Tod anstimmt?“

Doch es bleibt zu überlegen, ob mit diesen beiden Quellen der inhaltliche Kern der optimistischen Komposition getroffen ist. Im Gegensatz zur Mehrzahl der Titel in „Les Préludes“ („Die Vorspiele“), handelt es sich hier um ein sinfonisches Orchesterwerk in einem einzigen Satz.

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 4 „Orpheus“ entstand 1853/1854 als musikalische Einleitung für die Weimarer Erstaufführung von CHRISTOPH WILLIBALD GLUCKs (1714–1787) Oper „Orpheus und Eurydike“. Die Anregung zu diesem Werk gab nicht GLUCKs Komposition, sondern eine etruskische Vase im Louvre, auf der Orpheus, der Sänger der griechischen Mythologie, zu sehen ist. Beeindruckt von dieser Vasenmalerei bezeichnete LISZT Orpheus als „Dichter-Musiker“. Er konzentrierte sich bei seiner Komposition weniger auf die Handlung der antiken Sage als vielmehr auf die Person Orpheus’.

- 1802 entwarf der deutsche Theologe und Geschichtsphilosoph JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744–1803) die Szenenfolge „Der entfesselte Prometheus“, inspiriert durch den altgriechischen Prometheus-Mythos. Dieses Werk gab die Vorlage zu LISZT Sinfonischer Dichtung Nr. 5 „Prometheus“ (1850). In der Komposition ging es nicht darum, den Prometheus-Mythos neu zu gestalten, sondern um die Darstellung der wesentlichen Stimmungen, die durch den Mythos empfunden werden. Anlässlich der Enthüllung der HERDER-Statue im Weimarer Hoftheater am 24. August 1850 führte LISZT seinen „Prometheus“ als Ouvertüre zu HERDERs Szenenfolge erstmals auf. Nach einer Überarbeitung im Jahre 1855 wurde er mit den anderen Sinfonischen Dichtungen des Zyklus als Nr. 5 herausgegeben.

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 6 „Mazeppa“ beruht auf der Person des damaligen Kosaken-Oberhaupts IWAN STEPHANOWITSCH MAZEPPA (1644–1709). Mit dieser kühnen Person hatte sich schon der junge LISZT intensiv beschäftigt. 1839 erschien bereits eine Konzertetüde für Klavier „Mazeppa“, in der der Komponist musikalisches Material von früheren Jugendkompositionen verwendet hatte. Im Jahre 1851 vollendete LISZT schließlich die gleichnamige Sinfonische Dichtung Nr. 6, die sich in manchem mit dem älteren Klavierwerk vergleichen lässt. Er brachte das Werk am 16. April 1854 in Weimar zur Uraufführung. Als außermusikalisches Programm diente ein Gedicht des Franzosen VICTOR HUGO (1802–1885), in dem das kämpferische Schicksal MAZEPPAs zum Ausdruck kommt.

- Das besondere an der Sinfonische Dichtung Nr. 7 „Festklänge“ (1854) ist, dass sie weder ein eindeutiges Programm noch eine literarische Einführung des Komponisten enthält. Dennoch wohnt ihr eine programmatische Idee inne. Anlass für die Komposition war die geplante Hochzeit LISZTs mit der Fürstin CAROLYNE VON SAYN WITTGENSTEIN. Auch wenn diese Heirat nie stattgefunden hat, erklärt doch der erwartete festliche Anlass den programmatischen Titel „Festklänge“. Musikalisch charakterisiert LISZT sich durch ein männlich-ernstes Hauptthema und seine Geliebte durch ein weiblich-graziöses Seitenthema.

- Die Juli-Revolution von 1830 gab den äußeren Anlass für LISZT, eine Revolutionssinfonie zu schreiben. Doch der einzige, vollständig ausgeführte Satz dieses geplanten Werkes war die spätere Sinfonische Dichtung Nr. 8 „Héroide funèbre“ („Heldenklage“, 1850). Um dem heroischen Charakter der „Heldenklage“ noch mehr an Ausdruck zu verleihen, wird im Mittelteil dreimal die Marseillaise, die heutige französische Nationalhymne, zitiert.

- Ähnlich wie bei „Festklänge“ wurde auch der Sinfonischen Dichtung Nr. 9 „Hungaria“ (1854) kein literarisch formuliertes Programm vorangestellt. Die Komposition entstand nach Eindrücken einer Konzertreise, die LISZT 1840 in sein Heimatland Ungarn unternahm. Im Auftrag des ungarischen Dichters MIHÁLY VÖRÖSMARTY (1800–1855) schrieb er eine, seine einstige Heimat ehrende, Musik, die aus dem „Heroischen Marsch“ für Klavier (1840) entwickelt wurde.

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 10 „Hamlet“ (1858) wurde als Vorspiel zu WILLIAM SHAKESPEAREs (1564–1616) gleichnamigen Drama komponiert. Ihr steht kein ausführliches Programm voran, weil der Titel zur poetischen Illustration genügt. Es ist ein durchweg tragisches Werk, in dem die Hamlet-Gestalt keinerlei positive Züge erhält.

- Mit seiner Sinfonischen Dichtung Nr. 11 vertonte LISZT 1857 WILHELM VON KAULBACHs (1804–1874) monumentales Wandgemälde „Die Hunnenschlacht“ (1834–1837). In diesem Werk lösen sich zunehmend überschaubare Formverläufe auf, und es zeigen sich bereits deutliche Ansätze zum Gedanken an die „offene Form“ des 20. Jh.

-

„Die Hunnenschlacht“ (1834–1837) von WILHELM VON KAULBACH (1804–1874)

Yorck

- Die Sinfonische Dichtung Nr. 12 „Ideale“ (1857) wurde nach Zitaten aus dem bekannten Gedicht FRIEDRICH VON SCHILLERs (1759–1805) komponiert. LISZT gliedert seine Komposition in mehrere Episoden. Diesen Abschnitten stellt er jeweils Strophen oder einzelne Verse aus dem Gedicht voran. Die Zitate des Gedichts werden somit zum Bestandteil der Musik, bezeichnen den Charakter der Musik und geben zusätzlich den zugrunde liegenden poetischen Gedanken wieder.

Als Ausläufer der Gattung komponierte LISZT 1881/1882 die Sinfonische Dichtung „Von der Wiege bis zum Grabe“ nach der Federzeichnung eines ungarischen Großgrundbesitzers. In diesem Werk wird die für LISZTs Spätstil charakteristische gedrungene Gestaltung deutlich.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Fürstin CAROLYNE VON SAYN WITTGENSTEIN

- Von der Wiege bis zum Grabe

- Marseillaise

- Psyche

- Hamlet

- JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

- Ce qu`on entend sur la montagne

- Héroide funèbre

- Wiener Klassik

- Orchesterwerk

- Mazeppa – Eine Tondichtung nach Byron

- GUSTAV MAHLER

- Satzcharaktere

- FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

- Die Hunnenschlacht

- Cesar Franck

- Literatur

- JEAN SIBELIUS

- FRANZ LISZT

- IWAN STEPHANOWITSCH MAZEPPA

- Hector Berlioz

- WILHELM VON KAULBACH

- Rhapsodien

- Geistesgeschichte

- poetische Musik

- FRIEDRICH VON SCHILLER

- Programmsinfonien

- Balladen

- Juli-Revolution

- LUDWIG VAN BEETHOVEN

- VÁCLAV JAN TOMÁSEK

- MORITZ MOSZKOWSKI

- Macbeth

- Festklänge

- CARL LOEWE

- Les quatre Eléments

- Oper

- RICHARD STRAUSS

- Orpheus und Eurydike

- MIHÁLY VÖRÖSMARTY

- Hungaria

- Programm-Musik

- Symphonie

- JOHANN GOTTFRIED HERDER

- VICTOR HUGO

- Tasso

- Zyklus

- Programme

- Ideale

- Der entfesselte Prometheus

- FRYDERYK CHOPIN

- CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

- Les Préludes

- ALPHONSE DE LAMARTINE

- Chor

- einsätzig

- Johanna d`Arc