Bilder an Zerstreuungslinsen

Zerstreuungslinsen sind durchsichtige Körper aus Glas oder Kunststoff, die sehr unterschiedliche Form haben können. Wenn Licht auf sie trifft, wird es nach dem Brechungsgesetz gebrochen. Zerstreuungslinsen sind dadurch charakterisiert, dass auf sie fallendes paralleles Licht hinter der Linse „auseinander“läuft. In Abhängigkeit von der Entfernung des Gegenstandes von der Linse sowie von ihrer Brennweite entstehen unterschiedlich große Bilder. Alle Bilder sind aber aufrecht, seitenrichtig, verkleinert und virtuell.

Grundsätzliches zur Bildentstehung

Bringt man einen Schirm in die Nähe eines beleuchteten Gegenstandes, dann kann man auf dem Schirm bestenfalls eine allgemeine Aufhellung, aber kein Bild des Gegenstandes beobachten. Das von jedem Gegenstandspunkt eines beleuchteten Körpers ausgehende Licht fällt auf die unterschiedlichsten Punkte des Schirms. Erst wenn der Strahlengang eingeschränkt wird, beispielsweise durch eine Blende oder durch eine Linse, erhält man eine eindeutige Zuordnung zwischen Gegenstandspunkt und Bildpunkt und damit ein Bild. Damit kann man formulieren:

Das scharfe Bild eines Gegenstandes entsteht, wenn jedem Gegenstandspunkt eindeutig ein Bildpunkt zugeordnet werden kann.

Eine Möglichkeit, eine solche eindeutige Zuordnung zwischen Gegenstandspunkt und Bildpunkt vorzunehmen, besteht in der Verwendung von Zerstreuungslinsen.

-

L. Meyer, Potsdam

Zerstreuungslinsen und ihre Bauformen

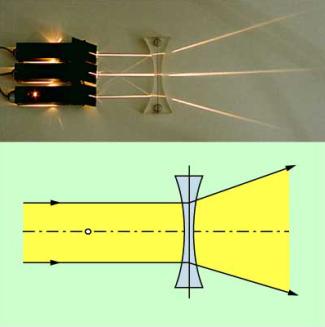

Zerstreuungslinsen sind durchsichtige Körper aus Glas oder Kunststoff, die sehr unterschiedliche Form haben können. Wenn Licht auf sie trifft, wird es nach dem Brechungsgesetz gebrochen. Sie sind dadurch charakterisiert, dass auf sie fallendes paralleles Licht hinter der Linse „auseinanderläuft“ (Bild 1). Die Bezeichnung „Zerstreuungslinse“ kennzeichnet somit die optische Wirkung dieser Art von Linsen. Zerstreuungslinsen aus Glas oder Kunststoff sind in der Mitte dünner als am Rand (Bild 2). Nach dieser äußerlich wahrnehmbaren Form bezeichnet man solche Zerstreuungslinsen auch als Konkavlinsen.

Beachte: Man kann nicht bei jeder Linse aus der äußeren Form erkennen, ob sie wie eine Zerstreuungslinse oder wie eine Sammellinse wirkt. Das gilt insbesondere für Linsen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind oder die aus verschiedenen Stoffen bestehen.

Eine spezielle Bauform sind FRESNEL-Linsen , benannt nach dem französischen Physiker AUGUSTIN JEAN FRESNEL (1788-1827). FRESNEL-Linsen sind meist großflächige Linsen aus Kunststoff, die aufgrund ihres Aufbaus die gleiche brechende Wirkung wie dicke Glaslinsen haben. Es gibt sie als Sammellinsen oder als Zerstreuungslinsen. FRESNEL stellte fest, dass für die Stärke der Brechung des Lichtes durch eine Linse nicht die Dicke der Glasschicht entscheidend ist, sondern die Krümmung ihrer Oberfläche. Um eine genauso starke Krümmung und damit die gleiche Brechkraft wie bei einer dicken Linse zu erreichen, ging FRESNEL folgendermaßen vor:

| Die Linse wird, ausgehend von ihrer Mitte, in sehr kleine kreisförmige Bereiche (Kreisringe) unterteilt. Diese Bereiche sind sehr schmal und mit bloßem Auge kaum sichtbar. | |

| Die einzelnen Kreisringe erhalten an der Oberfläche genau die Krümmung, die eine dicke Linse an dieser Stelle hätte. |

Damit wird die gleiche Brechung des Lichtes erreicht wie mit einer entsprechenden dicken Linse. Mit modernen Kunststoffen kann man solche Linsen sehr dünn und großflächig herstellen. FRESNEL-Linsen werden als Zerstreuungslinsen vor allem dort genutzt, wo man preiswerte, dünne und großflächige Linsen benötigt, z.B. Einparkhilfen für Autos.

Trifft Licht auf eine Zerstreuungslinse, so wird es an der Grenzfläche Luft-Glas und an der Grenzfläche Glas-Luft gebrochen (Bild 3a). Es erfolgt somit an jeder Linse eine zweifache Brechung. Dabei wirkt das Brechungsgesetz.

Ist die Linse relativ dünn - man bezeichnet sie dann als dünne Linse - kann man die zweifache Brechung durch eine Brechung an der Linsenebene ersetzen (Bild 3b). Das ermöglicht es, Strahlenverläufe relativ einfach zu zeichnen. Wir betrachten nachfolgend nur solche dünnen Zerstreuungslinsen.

Trifft paralleles Licht auf eine Zerstreuungslinse, dann läuft es hinter der Linse auseinander (Bild 4). Es scheint dabei von einem Punkt herzukommen. Wie bei Sammellinsen bezeichnet man diesen Punkt als Brennpunkt F. Die Abkürzung F kommt von focus, der lateinischen Bezeichnung für den Brennpunkt.

Will man das Bild eines Gegenstandes konstruieren, so ist es zweckmäßig, dafür charakteristische Strahlen nutzen (Bild 5). Wie bei dünnen Sammellinsen gilt:

| Parallelstrahlen werden zu Brennpunktstrahlen. | |

| Brennpunktstrahlen werden zu Parallelstrahlen. | |

| Mittelpunktstrahlen gehen ungebrochen durch die Linse hindurch. |

Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich bei einer Zerstreuungslinse diese Aussagen immer auf den Brennpunkt beziehen, der jeweils auf der anderen Seite der Linse liegt (Bild 5). Bei Zerstreuungslinsen entsteht immer ein verkleinertes, aufrechtes, seitenvertauschtes und virtuelles Bild des Gegenstandes.

Quantitative Zusammenhänge an Zerstreuungslinsen

Für Zerstreuungslinsen gelten die gleichen Zusammenhänge zwischen Gegenstandsgröße, Bildgröße, Gegenstandsweite, Bildweite und Brennweite wie für Sammellinsen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die Brennweite von Zerstreuungslinsen einen negativen Wert hat. f = -100 mm bedeutet dann: Es liegt eine Zerstreuungslinse mit einer Brennweite von -100 mm vor. Die Brennweite ist auch bei den nachfolgenden Beziehungen negativ einzusetzen.

Für den Abbildungsmaßstab A gilt:

Die Abbildungsgleichung lautet:

Wie bei Sammellinsen kann auch bei Zerstreuungslinsen statt der Brennweite die Brechkraft D, auch Brechwert genannt, angegeben werden. Das ist der Kehrwert der in Metern angegebenen Brennweite. Es gilt also:

Da die Brennweite einer Zerstreuungslinse negativ angesetzt wird, ist auch ihr Brechwert negativ. Ein in Dioptrien (Abkürzung: dpt) gemessener Brechwert von D = - 0,7 dpt bedeutet dann: Es liegt eine Zerstreuungslinse mit einer Brennweite von vor.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Fresnellinsen

- Berechnung

- Brechungsgesetz

- Bildgröße

- Brennpunktstrahlen

- Brechkraft

- Parallelstrahlen

- Gegenstandsweite

- dünne Linsen

- Brechwert

- Focus

- Abbildungsmaßstab

- Abbildungsgleichung

- Bildweite

- Dioptrien

- Konkavlinsen

- Gegenstandsgröße

- Brennweite

- Rechenbeispiel

- Zerstreuungslinsen

- Brennpunkt

- Mittelpunktstrahlen

- Fresnel-Linsen