Das Modell Lichtstrahl

Licht ist eine sehr komplizierte Erscheinung, die mit unterschiedlichen Modellen beschrieben werden kann. Da ein Modell jeweils nur einige Merkmale oder Eigenschaften eines Originals widerspiegelt, hat jedes der Modelle einen bestimmten Anwendungsbereich. Das Modell Lichtstrahl ist ein Modell zur Darstellung des Weges, den das Licht zurücklegt. Es wird vor allem dann genutzt, wenn man in einfacher Weise die geradlinige Ausbreitung des Lichtes, die Entstehung von Schatten oder den Verlauf des Lichtes bei der Reflexion und bei der Brechung darstellen will. Das Modell versagt bei solchen Erscheinungen wie der Beugung, der Interferenz oder der Polarisation.

Neben dem Modell Lichtstrahl und dem Modell Lichtwelle kann man Licht auch mit einem Zeigermodell und dem Modell Lichtquant (Photon) beschreiben.

Das Modell Lichtstrahl

Das Modell Lichtstrahl ist ein Modell zur Darstellung des Weges, den das Licht zurücklegt. Dazu zeichnet man von der Lichtquelle aus Halbstrahlen, die als Lichtstrahlen bezeichnet werden. Dieses Modell eignet sich gut dazu, folgende Erscheinungen zu beschreiben:

- Geradlinige Ausbreitung des Lichtes in einem optisch homogenen Stoff (z.B. Luft bestimmter Temperatur und Dichte, Glas),

- Entstehung von Schatten hinter lichtundurchlässigen Körpern,

- Weg des Lichtes bei der Reflexion an Oberflächen,

- Weg des Lichtes bei der Brechung beim Übergang von einem Stoff in einen anderen,

- Weg des Lichtes an optischen Bauteilen (Spiegeln, Linsen, Prismen), beim Auge sowie bei optischen Geräten (Mikroskop, Fernrohr, Fotoapparat, Bildwerfer, Tageslichtprojektor, ...).

Der Teilbereich der Optik, in dem man mit dem Modell Lichtstrahl arbeitet, wird als Strahlenoptik oder geometrische Optik bezeichnet.

Lichtstrahlen sagen nichts über das Wesen des Lichtes aus. Deshalb ist dieses Modell auch nicht geeignet, Erscheinungen zu erklären, die mit dem Wellencharakter des Lichtes zusammenhängen, z.B. die Beugung, die Interferenz oder die Polarisation.

-

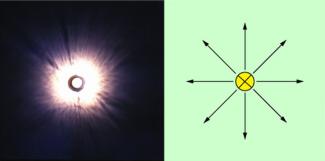

Die Ausbreitung des Lichtes von einer Lichtquelle aus kann mit dem Modell Lichtstrahl beschrieben werden.

L. Meyer, Potsdam

Lichtstrahlen und Lichtbündel

Neben den Lichtstrahlen spielen Lichtbündel bei der Beschreibung und Erklärung der Lichtausbreitung eine wichtige Rolle. Ein Lichtbündel ist ein räumlich begrenzter Bereich, in dem sich Licht ausbreitet. Dargestellt werden kann das reale Objekt Lichtbündel mithilfe von Randstrahlen (Bild 2). Man unterscheidet drei Hauptformen von Lichtbündeln:

- divergierende Lichtbündel,

- parallele Lichtbündel und

- konvergierende Lichtbündel.

Divergierend sind die Lichtbündel dann, wenn sie in Ausbreitungsrichtung des Lichtes auseinanderlaufen.

Konvergierende Lichtbündel verengen sich in Ausbreitungsrichtung des Lichtes.

Parallele Lichtbündel verändern sich in der Breite nicht. Das Licht von Lasern besteht aus fast parallelem Licht und wird daher genutzt, wenn man solches Licht für Untersuchungen oder zur Konstruktion optischer Geräte benötigt.

-

Lichtbündel lassen sich mithilfe von Lichtstrahlen beschreiben.

Licht und Schatten

Als Schatten bezeichnet man den entweder gar nicht oder nur teilweise beleuchteten Raum hinter Körpern, die für Licht undurchlässig sind oder es zumindest stark schwächen. Das Aussehen des Schattens wird durch die Form der Lichtquelle, die Gestalt des lichtundurchlässigen Körpers und die Entfernung zwischen Lichtquelle und Körper bestimmt. Der Bereich des Schattens kann durch geometrische Konstruktion ermittelt werden. Dazu verwendet man Randstrahlen (Bild 3).

-

Die Schattenbildung hinter einem lichtundurchlässigen Körper lässt sich mithilfe von Randstrahlen beschreiben.

Bei einer näherungsweise punktförmigen Lichtquelle entsteht ein Schatten, der durch die Randstrahlen begrenzt ist. Sind zwei Lichtquellen oder eine ausgedehnte Lichtquelle vorhanden, so entstehen neben einem Kernschatten auch Halbschatten (Bild 4), deren Lage man ebenfalls durch geometrische Konstruktion ermitteln kann. Diese Schatten spielen z.B. bei partiellen Sonnen- und Mondfinsternissen eine Rolle. Informationen dazu sind in gesonderten Beiträgen auf der CD gegeben.

Umkehrbarkeit des Lichtweges

Der Weg des Lichtes ist umkehrbar. Das bedeutet: Wenn Licht von einem Punkt A (Lichtquelle) zu einem beliebigen Punkt B verläuft, so würde es, wenn die Lichtquelle in B wäre, den gleichen Weg zum Punkt A in umgekehrter Richtung durchlaufen. Das Licht kann also einen bestimmten Ausbreitungsweg immer in beiden Richtungen durchlaufen. Das bezeichnet man in der Physik als Umkehrbarkeit des Lichtweges.

Diese Eigenschaft kann bei Konstruktionsaufgaben zum Strahlenverlauf an Spiegeln, Linsen und optischen Geräten nutzen. Ist man zunächst nicht in der Lage, den richtigen Strahlenverlauf vom Gegenstand zum Bild zu konstruieren, darf man die Aufgabe auch in umgekehrter Richtung angehen: Man versucht dann, den Strahlenverlauf ausgehend vom Bild zu lösen.

-

Wird ein lichtundurchlässiger Körper von zwei Lichtquellen oder einer ausgedehnten Lichtquelle beleuchtet, so treten Kernschatten und Halbschatten auf.