Perpetuum mobile

Ein Perpetuum mobile ( das sich ständig Bewegende) ist ein uralter Traum der Menschheit. Eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr ständig Arbeit verrichtet, ist zu verlockend. Konstruktionen von Perpetuum mobile sind schon aus dem Mittelalter bekannt. Oftmals wurde versucht durch raffinierte Anordnungen von Ungleichgewichten an Rädern oder durch unsymmetrische endlosen Ketten „immerwährende“ Antriebe zu bauen.

In der Physik wird zwischen einem Perpetuum mobile 1. Art und 2. Art unterschieden.

Mit der Entdeckung des Energieerhaltungssatzes (des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik) und des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik wurde die wissenschaftlichen Begründung für die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile gegeben.

Obwohl längst wissenschaftlich begründet, gibt es auch heute immer wieder Versuche, die Funktionsfähigkeit eines Perpetuum mobile nachzuweisen.

Was ist ein Perpetuum mobile?

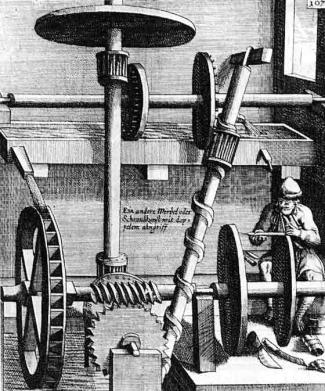

Dem Perpetuum mobile wird bis heute nachgejagt. Es ist eine Maschine oder Anordnung, die sich ständig ohne Energiezufuhr bewegt oder die mehr Energie abgibt, als ihr von außen zugeführt wird. Ein mittelalterliches Beispiel für eine solche Anordnung zeigt Bild 1.

Eine solche Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr ständig Arbeit verrichtet, ist zu verlockend. Viele „Erfinder“ sind diesem Phantom oft ihr ganzes Leben lang nachgejagt. Andere haben viel Geld für ein angebliches Perpetuum mobile bezahlt, was natürlich keins war, wo aber die Antriebsquelle so trickreich versteckt war, dass sie erst nach dem Kauf entdeckt wurde.

Bereits im Jahre 1775 beschloss die Pariser Akademie der Wissenschaften und die Royal Society in London als die damals weltweit führenden wissenschaftlichen Einrichtungen, keine Arbeiten mehr zu begutachten, die sich mit der Wirkungsweise eines Perpetuum mobiles befassen. Dies ist um so bemerkenswerter, als bis dahin das Gesetz von der Erhaltung der Energie noch nicht gefunden war.

Fast 70 Jahre sollten noch vergehen, bis der deutsche Arzt ROBERT MAYER 1841mit der Formulierung des Prinzips von der Erhaltung der Energie die wissenschaftliche Begründung für die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile gab. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik, der nichts anderes ist als der Energieerhaltungssatz für thermische Vorgänge, wird häufig auch mithilfe des Begriffs Perpetuum mobile formuliert:

Ein Perpetuum mobile ist nicht möglich.

Genauer müsste man formulieren, dass es sich hierbei um ein Perpetuum mobile 1. Art handelt. Nähere Erläuterungen dazu sind unten gegeben.

-

Mittelalterlicher Vorschlag für ein Perpetuum mobile: Durch das herabfließende Wasser wird die Anordnung in Umdrehungen versetzt. Es wird mechanische Arbeit verrichtet. Zugleich wird durch eine raffinierte Anordnung das herabgeflossene Wasser wieder nach oben gepumpt. Es kann scheinbar ständig Arbeit verrichtet werden, ohne dass Energie von außen zugeführt wird.

Deutsches Museum München

Konstruktionen von Perpetuum mobile sind schon aus dem Mittelalter bekannt. Häufig wurden Ungleichgewichte an Rädern oder Anordnungen von endlosen Ketten als „immerwährende“ Antriebe benutzt. Bild 2 zeigt ein typisches Beispiel einer solcher Konstruktion, die natürlich nicht funktionierte. Bei jeder Bewegung wird ein Teil der Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt, daher kommen alle diese Anordnungen sehr schnell zum Stillstand.

Trotz der Fehlschläge bei der Suche nach einem Perpetuum mobile führten die Arbeiten daran zu einigen bemerkenswerten Entdeckungen. Eine der bedeutendsten ist wohl die Entdeckung des Kräftegleichgewichts an der geneigten Ebene durch den holländischen Mathematiker SIMON STEVIN (1548 -1620). Bei der Untersuchung der in Bild 2 gezeigten Anordnung, einer Kugelkette auf einer geneigten Ebene, kam er zu dem Schluss, dass die vier Kugeln auf der langen Seite im Gleichgewicht mit den zwei Kugeln auf der kurzen steileren Seite sein müssen. Wäre dies nicht so, so würde sich die Kette von selbst bewegen, da sich die Kräfte der frei hängenden Kugeln kompensieren. Aus dem Verhältnis der Anzahl der Kugeln auf den Flächen fand er ohne Verwendung des Kräfteparallelogramms die Bedingungen für das Kräftegleichgewicht. Das Verhältnis der Seitenlängen entspricht dem Verhältnis der Gewichte der Kettenstücken auf den Seiten.

Aus der Geschichte sind aber auch „funktionierende“ Modelle von Perpetuum mobile bekannt. Eines der bekanntesten ist das „selbstbewegende Rad“ des Doktor ORFFYREUS aus Deutschland, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in ganz Europa bekannt war. Der Landgraf von Hessen-Kassel stellte sogar Räume in seinem Schloss zur Verfügung, um die Maschine zu untersuchen. In einem verschlossenen, von Grenadieren bewachten Raum wurde das Rad mehrere Monate geprüft und für funktionsfähig befunden. Ausgestattet mit einer Urkunde des Landgrafen zog der Erfinder des „Wunderrades“ anschließend mit großem Erfolg durch ganz Europa. Natürlich hatte die Maschine einen Haken. Die Frau oder das Dienstmädchen des Doktors waren abwechseln in einem Nachbarzimmer und hatten ständig an einer dünnen Schnur zu ziehen und damit das „Wunderrad“ anzutreiben.

Raffinierter waren da schon versteckte Antriebe, die Temperaturschwankungen oder Luftbewegungen ausnutzten. Dabei wurden Längenänderungen von Bimetallen oder Volumenänderungen von Flüssigkeiten ausgenutzt, um Antriebsmechanismen aufzuziehen. Besonders raffiniert war der versteckte Antrieb des Schwungrades auf der Pariser Ausstellung 1860. Der Erfinder behauptete, niemand könne das Rad anhalten. Natürlich versuchten es viele Besucher. Nach kurzer Zeit aber begann das Rad erneut zu rotieren. Was die Besucher nicht wussten: Durch ihre Bemühungen das Rad anzuhalten, zogen sie über einen verborgenen Mechanismus eine Antriebsfeder immer wieder auf. Auch Künstler entwickelten immer wieder Ideen für ein Perpetuum mobile.

Obwohl längst wissenschaftlich begründet, gibt es auch heute immer wieder Versuche, den Satz von der Erhaltung der Energie zu widerlegen und die Funktionsfähigkeit eines Perpetuum mobile nachzuweisen. Da in den USA für eine Patenterteilung die Funktionsfähigkeit von Erfindungen nicht nachgewiesen werden muss, gibt es auch mehrere patentrechtlich geschützte Anordnungen von Perpetuum mobile.

Die Gründe für die Suche nach einem Perpetuum mobile waren sehr vielfältig. Allen Versuchen gemeinsam ist, dass sie erfolglos waren und damit die Allgemeingültigkeit des Energieprinzips bestätigt wurde.

Perpetuum mobile 1. und 2. Art

In der Physik wird das oben beschriebene Perpetuum mobile auch als Perpetuum mobile 1. Art bezeichnet. Ein solches Perpetuum mobile ist dadurch gekennzeichnet, dass es mehr Energie nach außen abgibt als ihm zugeführt wird. Es widerspricht somit dem Energieerhaltungssatz.

Davon unterscheiden die Physiker ein Perpetuum mobile 2. Art. Das ist eine Maschine, die es gestattet, beliebige Energieformen ohne Verluste ineinander umzuwandeln. Ein solches Perpetuum mobile ist nach dem Energieerhaltungssatz denkbar. Wie Untersuchungen in der Thermodynamik ergeben, kann man aber prinzipiell auch keine Maschine konstruieren, die nichts weiter bewirkt als das Heben einer Last bei gleichzeitiger Verringerung der thermischen Energie eines Wärmereservoirs. Thermische Energie kann nicht vollständig in mechanische Arbeit umgewandelt werden. Das würde dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik widersprechen. Er wird deshalb auch manchmal in folgender Form formuliert:

Ein Perpetuum mobile 2. Art ist nicht möglich.