Schall und Musik

Mithilfe von Musikinstrumenten lässt sich in unterschiedlicher Art und Weise Schall erzeugen. So schwingen z. B. bei Violinen oder Gitarren Saiten, bei Blasinstrumenten Luftsäulen, bei einer Pauke eine Membran. Charakteristisch ist für jedes Instrument eine bestimmte Klangfarbe, die eng mit den unterschiedlichen Schwingungsformen zusammenhängt.

Wenn man Musik machen will, muss man Tonleitern und musikalische Intervalle kennen. Einfache Untersuchungen kann man an selbst gebauten Instrumenten durchführen.

Mithilfe von Musikinstrumenten lässt sich in unterschiedlicher Art und Weise Schall erzeugen:

- Bei Zupf- und Streichinstrumenten wie Gitarre, Klavier oder Violine werden durch Zupfen, Anschlagen oder Streichen Saiten in Schwingungen versetzt.

- Bei Blasinstrumenten wie Trompete, Saxofon, Flöte oder Orgel schwingen Luftsäulen.

- Bei Schlaginstrumenten wie Pauken oder Trommeln werden Membranen in Schwingungen versetzt.

Als Beispiele betrachten wir nachfolgend einige spezielle Instrumente.

-

Dr. Hartmut Möller, Rostock

Schallerzeugung

Die Violine (Bild 2) ist, ähnlich wie eine Gitarre, eine Bratsche oder ein Kontrabass, ein Saiteninstrument. Die Saiten werden mit einem Bogen gestrichen und so in Schwingungen versetzt. Die schwingende Saite allein würde aber nicht den akustischen Eindruck hervorrufen, der für eine Violine charakteristisch ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die Schwingungen über einen Steg (Bild 2) auf den hölzernen Klangkörper übertragen werden. Damit wird sowohl der Klangkörper als auch die eingeschlossene Luft zum Mitschwingen angeregt. Der Klangkörper mit der eingeschlossenen Luft wirkt ähnlich wie ein Resonanzkasten bei einer Stimmgabel: Der Schall wird mit größerer Lautstärke abgestrahlt. Diese Abstrahlung erfolgt sowohl durch den Klangkörper als auch von der Luft durch die Schalllöcher hindurch. Dabei werden verschiedene Töne unterschiedlich verstärkt, weil die Eigenfrequenz von Klangkörper und eingeschlossener Luft und die Erregerfrequenz durch die Saiten unterschiedlich sind.

Bei einer Trompete (ähnlich bei Posaune, Tuba und Horn) schwingen Luftsäulen unterschiedlicher Länge im Instrument. Die Anregung der Luftsäulen zum Schwingen erfolgt in folgender Weise: Durch die vibrierenden Lippen am Mundstück wird periodisch und sehr schnell die Luftzufuhr unterbrochen, wodurch die Luftsäule im Instrument zu Schwingungen angeregt wird. Das gelingt nur mit guter Lippenspannung und Wangenmuskulatur, was trainiert werden muss. Die Tonhöhe hängt von der Lippenspannung und von der Länge der Luftsäule ab. Letztere kann durch Betätigung von Ventilen oder durch Verschieben des Auszugs (Posaune) verändert werden.

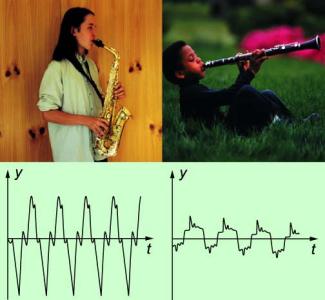

Bei Saxofon, Klarinette, Oboe oder Fagott wird durch die ausgeblasene Luft ein elastisches Blättchen in Schwingungen versetzt und dadurch die Luftsäule im Instrument zu Eigenschwingungen angeregt. Die Tonhöhe hängt von der Art des Anblasens und von der Länge der Luftsäule ab. Letztere kann durch Öffnen oder Schließen von Löchern verändert werden.

-

Eine Violine und ihr Aufbau

Die Klangfarbe von Instrumenten

Wenn man mit verschiedenen Instrumenten einen bestimmten Ton spielt, dann klingt er bei einer Gitarre anders als bei einer Violine und dort wieder anders als bei einem Klavier, obwohl in allen drei Fällen Saiten schwingen. Den speziellen akustischen Eindruck, den ein Musikinstrument bei uns hervorruft, bezeichnet man als die Klangfarbe des Instruments. Die Klangfarbe eines Instruments wird vor allem dadurch bestimmt, welche zusätzlichen Schwingungen zu den Grundschwingungen noch hinzukommen. Die Grundschwingung ist diejenige Schwingung einer Saite mit der größten Amplitude. Sie bestimmt die Tonhöhe. Die zusätzlich hinzukommenden Schwingungen, die man auch Oberschwingungen oder Obertöne nennt, überlagern sich mit der Grundschwingung. Durch diese Überlagerung von Grundschwingung und Oberschwingungen kommt für jedes Instrument ein ganz charakteristisches Schwingungsbild zustande (Bild 3). Wir empfinden diese unterschiedlichen Schwingungsbilder als verschiedene Klangfarben, auch Klangbilder genannt, bei ein und derselben Tonhöhe.

Die Anzahl und die Intensität der Oberschwingungen ist bei den verschiedenen Instrumenten sehr unterschiedlich. Durch diese unterschiedlichen Obertöne kann selbst bei gleichartigen Instrumenten die Klangfarbe unterschiedlich sein. Sie wird zusätzlich beeinflusst durch die Größe und Form des Resonanzkörpers sowie durch das Material bis hin zum Lack.

-

Schwingungsbilder des gleichen Tones bei einem Saxofon und einer Gitarre: Die unterschiedliche Schwingungsform bedeutet eine unterschiedliche Klangfarbe.

Tonleitern und musikalische Intervalle

Wenn wir verschiedene Töne zusammen oder nacheinander hören, empfinden wir das meist als angenehm, manchmal auch als unangenehm. Geprägt ist unser Tonempfinden im mitteleuropäischen Bereich durch einen Frequenzbereich von jeweils 8 Tönen mit Frequenzen f von . Ein solches Intervall, in dem sich die Frequenz des Grundtons zur Frequenz eines anderen Tones wie 1 : 2 verhält, wird als Oktave bezeichnet. Die übrigen Töne dazwischen ergeben sich durch einen jeweils etwa gleichen Frequenzabstand, wobei sich das Verhältnis der Frequenz des Grundtones zum höheren Ton immer mit ganzen Zahlen beschreiben lässt, so wie das in der nachfolgenden Übersicht dargestellt ist. Eine solche Tonleiter wird auch als diatonische Tonleiter bezeichnet. In der Übersicht sind die Frequenzen und die musikalischen Intervalle für die diatonische C-Dur-Tonleiter dargestellt.![]() Als besonders angenehm empfinden wir das Zusammenwirken von Tönen, wenn sich das Verhältnis ihrer Frequenzen mit Zahlen kleiner als 7 ausdrücken lässt. Dies wird als Konsonanz (Wohlklang) bezeichnet. Zu den Konsonanzen zählen Oktave, Quinte, Quarte und Terz. Als unangenehm wird das Zusammenwirken von Tönen empfunden, wenn das Verhältnis ihrer Frequenzen sich nur durch Zahlen größer als 7 beschreiben lässt. Solche Dissonanzen (Missklang) sind die Sekunde und die Septime.

Als besonders angenehm empfinden wir das Zusammenwirken von Tönen, wenn sich das Verhältnis ihrer Frequenzen mit Zahlen kleiner als 7 ausdrücken lässt. Dies wird als Konsonanz (Wohlklang) bezeichnet. Zu den Konsonanzen zählen Oktave, Quinte, Quarte und Terz. Als unangenehm wird das Zusammenwirken von Tönen empfunden, wenn das Verhältnis ihrer Frequenzen sich nur durch Zahlen größer als 7 beschreiben lässt. Solche Dissonanzen (Missklang) sind die Sekunde und die Septime.

Ob wir eine bestimmte Musik als angenehm oder als unangenehm empfinden, hängt allerdings auch von unseren Hörgewohnheiten und unserem Geschmack ab.

Will man auch von anderen Tönen aus Tonleitern spielen, so führt das bei der diatonischen Tonleiter zu Schwierigkeiten, weil Zwischentöne fehlen. Für Musikinstrumente wählt man deshalb die gleichmäßig temperierte oder wohltemperierte Tonleiter. Das ist eine zwölfstufige Tonskala mit einem für alle Tonschritte konstanten Frequenzverhältnis von

wobei vom Kammerton a' mit einer Frequenz von 440 Hz ausgegangen wird. Der Ton „ais“ hat dann z. B. eine Frequenz von:

Der Ton h' hat davon ausgehend eine Frequenz von:

Einfache Musikinstrumente - selbst gebaut

Instrumente kann man sich mit einfachen Mitteln selbst bauen. Nachfolgend sind einige Möglichkeiten beschrieben.

Eine erste Möglichkeit besteht darin, Flaschen unterschiedlich hoch mit Wasser zu füllen (Bild 5). Bläst man kräftig über die Öffnung, so entstehen je nach Füllung der Flaschen unterschiedlich hohe Töne. Bei richtiger Wahl der Füllhöhe kann man alle Töne einer Tonleiter erzeugen und auch einfache Melodien spielen.

-

Aus Flaschen kann man sich ein Instrument bauen.

Sybille Storch, Berlin

Eine zweite Möglichkeit ist die Verwendung von gleichartigen Gläsern, die unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt sind und vorsichtig mit einem Löffel angeschlagen werden. Auch in diesem Falle hängt die Tonhöhe von der Füllhöhe des Wassers ab.

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Klangstäbe zu verwenden. Bei einem bestimmten Material mit gegebenem Durchmesser ist die Tonhöhe von der Länge des Stabes abhängig. Durch geschickte Wahl der Länge erhält man alle Töne einer Tonleiter.

Eine vierte Möglichkeit besteht im Bau einer Panflöte aus Bambusstücken oder Plastikröhren. Die einzelnen Röhren werden unterschiedlich lang gewählt und unten verschlossen. Je kürzer die Röhre ist, umso höher ist der Ton, den man beim Anblasen erhält.

Eine fünfte Möglichkeit besteht im Bau eines Monochords. Ein Monochord ist ein einfaches Saiteninstrument, mit dem man eine Reihe von Untersuchungen durchführen kann. Leicht verändert werden kann z. B. die Spannung der Saite oder die Länge der Saite. Untersucht werden kann z. B., welche Zusammenhänge es zwischen Tonhöhe und Spannung der Saite oder zwischen Tonhöhe und Länge der Saite gibt.