Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Arbeitsvermittlung und Integrationsmaßnahmen sind die Kernaufgaben aktiver Arbeitsförderung. Dadurch sollen regionale und qualifikationsbezogene Defizite am Arbeitsmarkt behoben werden. Ziel der Arbeitsmarktpolitik muss Vollbeschäftigung sein. Nur im Zusammenspiel mit Finanz-, Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik kann diese Zielstellung erreicht werden. Aktivierende Maßnahmen der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sind am Bedarf der Unternehmen und der Arbeitssuchenden auszurichten. Grundlage dafür muss die Konzentration auf Personengruppen mit eingeschränkter Beschäftigungsfähigkeit sein, die Stärkung der Eigenverantwortung durch geeignete Maßnahmen, die Individualisierung des Instrumentariums und die Ausrichtung aller Maßnahmen auf den ersten Arbeitsmarkt.

Arbeitsmarktpolitik im weiteren Sinne – meist deckungsgleich mit Beschäftigungspolitik verwendet – bezeichnet alle Ansätze, Instrumente, Einrichtungen und Maßnahmen politischer Steuerung des Arbeitsangebots und der Arbeitsnachfrage. Träger der Arbeitsmarktpolitik sind damit

- neben der Bundesagentur für Arbeit (BA)

- der Bund,

- die Länder und in zunehmendem Maße

- die Europäische Union (EU).

Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne hat zwei Funktionen zu erfüllen:

- Passive Arbeitsmarktpolitik soll durch Transferzahlungen die durch Arbeitslosigkeit bedingten Einkommensverluste überbrücken.

- Aktive Arbeitsmarktpolitik soll die Ungleichgewichte zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage am Arbeitsmarkt durch die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen beseitigen.

Die gesetzliche Grundlage ist das seit dem 01.01.1998 gültige Sozialgesetzbuch III (drittes Buch – SGB III). Das SGB III ersetzt das alte Arbeitsförderungsgesetz und umfasst sämtliche Leistungen und Maßnahmen zur Arbeitsförderung. Es ist die Grundlage für die Tätigkeit der Bundesagentur für Arbeit und zwischenzeitlich mehrfach durch Änderungen des Gesetzestextes (z. B. Artikel 4 und Artikel 17 des Gesetzes vom 23.12.2007 (BGBl. I S. 3254) und veränderte Ausführungsbestimmungen ergänzt worden.

-

Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote in Deutschland (2001–2010)

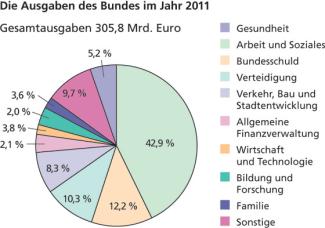

Etwa 130 Mrd. Euro jährlich (rund 43 % der Gesamtausgaben) gibt der Bund für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Jahr aus (Bild 2). Etwa zwei Drittel dieser Ausgaben werden für die Sicherung des Lebensunterhalts der Arbeitslosen und ein Drittel für aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen verwendet. Finanziert werden diese Ausgaben durch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und durch steuerfinanzierte Zahlungen aus den öffentlichen Haushalten.

Mit der Umwandlung der Bundesanstalt für Arbeit von einer öffentlichen Behörde in eine Dienstleistungsinstitution mit privatwirtschaftlichen Führungsstrukturen und schließlich ihrer Umbenennung in Bundesagentur für Arbeit (BA) seit Anfang 2004 wurden ersteb Schritte in Richtung Deregulierung des Arbeitsmarktes gegangen. Die Bundesagentur für Arbeit ist neben

- der Arbeitsvermittlung,

- der Berufsberatung,

- der Berechnung und Auszahlung von Lohnersatzleistungen auch

- für die Umsetzung der aktiven Arbeitsmarktpolitik,

- die Bekämpfung von Schwarzarbeit und

- die Gewährung von Kindergeld

zuständig.

Das Sozialgesetzbuch II (zweites Buch SGB II) ist seit 1. Januar 2005 in Kraft und bildet den wesentlichen Teil "Hartz IV-Gesetzes". Es regelt die Förderung (einschließlich finanzieller Förderung) von erwerbsfähigen Personen ab 15 und unter 65 Jahren sowie deren Angehöriger, soweit diese ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II (Alg II) wurden die vormalige Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst, um erwerbsfähige Hilfebedürftige zu unterstützen bzw. eine Grundsicherung für Arbeitsuchende anzubieten. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, das in vielerlei Hinsicht nach denselben Regeln berechnet und gewährt wird wie Alg II. Die Jobcenter haben die Aufgabe, Leistungen nach dem SGB II zu gewähren.

Ziele aktiver Arbeitsmarktpolitik

Arbeitsvermittlung und Integrationsmaßnahmen sind die Kernaufgaben aktiver Arbeitsförderung. Dadurch sollen regionale und qualifikationsbezogene Defizite am Arbeitsmarkt behoben werden. Ziel der Arbeitsmarktpolitik sollte die Reduzierung der Massenarbeitslosigkeit und eine möglichst hohe Beschäftigungsquote sein (Bild 1).

Nur im Zusammenspiel mit Finanz-, Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik kann diese Zielstellung erreicht werden. Der Erfolg der Arbeitsmarktpolitik wird daran gemessen, ob es gelingt, mit möglichst geringem Mitteleinsatz Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder rasch zu beenden. Sie ist vorrangig auf Beschäftigungsverhältnisse im ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet. Vermittlung und Integration stehen im Zentrum ihrer Tätigkeit. Frühzeitig, d. h. schon für von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte, müssen Möglichkeiten für die Schaffung neuer Beschäftigungsverhältnisse unterstützt werden.

Aktivierende Maßnahmen der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sind am Bedarf der Unternehmen und der Arbeitssuchenden auszurichten. Grundlage dafür muss die Konzentration auf Personengruppen mit eingeschränkter Beschäftigungsfähigkeit sein, die Stärkung der Eigenverantwortung durch geeignete Maßnahmen, die Individualisierung des Instrumentariums und die Ausrichtung aller Maßnahmen auf den ersten Arbeitsmarkt.

Die Grenzen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden durch die fehlende Aufnahmefähigkeit des ersten Arbeitsmarktes gezogen. Durch die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen in strukturschwachen Regionen können neue Beschäftigungsmöglichkeiten erschlossen werden.

Öffentlich geförderte Beschäftigung zum Erhalt von beruflichen Qualifikationen und in strukturschwachen Regionen ist eine Alternative zur Arbeitslosigkeit.

Im Jahre 2004 wurden die ehemaligen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) rechtlich geändert und zusammengefasst. Für eine Übergangsphase war diese öffentlich geförderte Beschäftigung eine zeitlich befristete Ergänzung auf dem Arbeitsmarkt. Betriebe und öffentliche Institutionen erhielten dabei finanzielle Zuschüsse für die Einrichtung von Beschäftigungsmöglichkeiten für förderungsbedürftige Arbeitslose.

Am 23. September 2011 beschloss der Deutsche Bundestag das Ende der ABM.

Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik

In Deutschland fehlen wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl. Diese Arbeitsplätze können in erster Linie privaten Unternehmen entstehen, eine Ausweitung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst belastet die öffentlichen Haushalte zu stark. Hierzu dienen die Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik.

Aufgrund dieser Erfahrungen versucht die Politik heute, Arbeitslosigkeit dadurch zu bekämpfen, dass sie zum einen Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt abbaut, zum anderen durch eine Wachstumspolitik das Entstehen neuer Arbeitsplätze fördert, und drittens Arbeitslose stärker in die Pflicht nimmt, sich um Arbeit zu bemühen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung).

Aktive Arbeitsmarktpolitik gilt daher heute in erster Linie nur noch für die Integration besonderer Personenkreise als wichtig. Beispielsweise bei der Weiterbildung von Arbeitslosen ohne oder mit wenig gefragter Qualifikation oder bei Langzeitarbeitslosen und Älteren. Dort sollen vor allem Lohnkostenzuschüsse eine Integration möglich machen.

Ältere Arbeitslose, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben, werden je nach Alter unterschiedlich behandelt.

Wenn sie ein Alter von 60 Jahren erreicht haben und noch Arbeitslosengeld II empfangen, müssen sie zukünftig in Rente gehen, da die Rente als Einkommen zählt und Vorrang hat. Sie erhalten dann weder Qualifizierungsmaßnahmen noch Unterstützung bei der Arbeitssuche. Für Empfänger von Arbeitslosengeld I werden zur Zeit Veränderungen geplant, die im Notfall einen längeren Bezug von Arbeitslosengeld I und zugleich eine längere Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme schaffen sollen und damit die soziale Sicherheit erhöht.

Arbeitgeber sollen durch folgende Leistungen motiviert werden, Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen:

- Zahlung von Kurzarbeitergeld an die Arbeitnehmer, d. h. Erhalt der Arbeitsplätze und der eingearbeiteten Arbeitskräfte für den Betrieb durch teilweisen Lohnersatz;

- finanzielle Unterstützung für Betriebe bei Trainingsmaßnahmen;

- Lohnkostenzuschüsse für schwer vermittelbare Arbeitslose;

- Einstellungszuschüsse bei Neugründungen;

- Einstellungszuschüsse bei Vertretung („Job-Rotation“).

-

Gesamtausgaben des Bundes im Jahr 2011

Seit der Einführung des SGB III 1998, verstärkt seit 2002, vollzog sich ein Wechsel von der versorgenden Arbeitsmarktpolitik hin zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik. Zusammengefasst kann man die Veränderungen wie folgt beschreiben:

- Arbeitslosigkeit vermeiden durch frühzeitige Vermittlungsaktionen, d. h. schon während der Kündigungszeit, also aus einem noch bestehenden Arbeitsverhältnis heraus sich neu zu bewerben: Die Bereitschaft von Unternehmen, einen noch beschäftigten Arbeitnehmer einzustellen, ist weitaus größer als einen Arbeitslosen aufzunehmen; Qualifikations- und Motivationsdefizite werden befürchtet;

- Flexibilisierung der Arbeitszeiten in Unternehmen entsprechend der konjunkturellen Lage zur Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen;

- Qualifizierung für den Job, d. h. statt langer Umschulungen und Weiterbildungen wird auf modular aufgebaute Maßnahmen einschließlich Betriebspraktika mit kürzerer Laufzeit für bestimmte Zielgruppen (z. B. schwer vermittelbare Arbeitslose) gesetzt;

- Kombi-Lohn-Modelle, d. h. staatlich bezuschusste Niedrigeinkommen zur Motivierung bestimmter Zielgruppen (z. B. alleinerziehende Frauen mit mehreren Kindern) für die Aufnahme einer Tätigkeit;

- Minijobs, d. h. geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bis zu 400 Euro; der Arbeitgeber bezahlt Pauschalabgaben für Sozialleistungne und Steuern, der Arbeitnehmer muss keinerlei Abgaben entrichten;

- Durch Zeit- bzw. Leiharbeit und kurzfristige (prekäre) Beschäftigungsverhältnisse wieder in Arbeit kommen;

- Existenzgründerzuschüsse beim Weg in die Selbstständigkeit;

- Härtere Zumutbarkeitsregeln (bundesweite Mobilität, Ablehnung von Job-Angeboten führt zu Sperrzeiten beim Leistungsbezug), abgestuft nach Alter und familiärer Situation.

Von den Arbeitnehmern wird insgesamt erwartet, dass sie persönliche Risiken vermehrt selbst tragen und stärker Verantwortung für ihre individuelle Lage übernehmen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Beschäftigungsquote

- Integrationsmaßnahmen

- aktive Arbeitsmarktpolitik

- passive Arbeitsmarktpolitik

- Beschäftigungsmaßnahme

- Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten

- Bundesanstalt für Arbeit

- Zeitarbeit

- erster Arbeitsmarkt

- Schwarzarbeit

- Bundesagentur für Arbeit

- Vollbeschäftigung

- zweiter Arbeitsmarkt

- SGB III

- Hartz II

- Massenarbeitslosigkeit

- Hartz III

- Peter Hartz

- Einstellungszuschuss

- Prävention

- Existenzgründerzuschuss

- Hartz-Kommission

- Job-Rotation

- SAM

- Niedriglohnjobs

- Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

- Arbeitsvermittlung

- Strukturanpassungsmaßnahmen

- Hartz IV

- Zumutbarkeitsregeln

- Arbeitsförderung

- Qualifikation

- versorgende Arbeitsmarktpolitik

- Arbeitsangebot

- Minijobs

- Arbeitsnachfrage

- Ich-AG

- Kindergeld

- Hartz I

- Sozialgesetzbuch III

- ABM

- aktivierende Arbeitsmarktpolitik

- Lohnersatzleistungen

- Beschäftigungspolitik

- finanzielle Unterstützung

- Selbstständigkeit

- Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

- Personal-Service-Agenturen

- Tarifautonomie