Sozialrecht und Sozialpolitik in Deutschland

Ursprünglich war Sozialpolitik eine Antwort der Reichsregierung unter OTTO VON BISMARCK auf die soziale Not beim Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft (soziale Frage des 19. Jh.). Inzwischen wurde sie zur Grundlage des modernen Sozialstaats. Sozialpolitik umfasst die Maßnahmen des Staates, der Sozialversicherungen und der Betriebe, die allen Mitgliedern der Gesellschaft Schutz und Sicherung gegen Not- und Mangellagen gewährleisten.

Die seit 1949 stabile soziale, ökonomische und politische Entwicklung führte dazu, von einem Modell Deutschland zu sprechen. Dieses Modell verbindet die friedliche soziale und politische Integration im Innern ökonomisch erfolgreich mit hoher weltwirtschaftlicher und politischer Verflechtung.

Sozialpolitik

Die Sozialpolitik erhielt starke Impulse aus

- der sozialistischen Arbeiterbewegung,

- der christlichen Soziallehre sowie generell

- aus den demokratischen Strömungen.

Sozialpolitik umfasst die Maßnahmen

- des Staates,

- der Sozialversicherungen und

- der Betriebe,

die allen Mitgliedern der Gesellschaft Schutz und Sicherung gegen Not- und Mangellagen gewährleisten.

Sozialpolitik bildet eine Voraussetzung für die Entfaltung des Einzelnen. In ihrem Mittelpunkt steht die soziale Sicherheit der Erwerbstätigen und ihrer Angehörigen in Form vorgeschriebener Mitgliedschaften in Sozialversicherungen.

Die Ausgaben der Versicherungen werden aus den Beiträgen und staatlichen Zuschüssen finanziert (Umlagefinanzierung im „Generationenvertrag“). Die Beiträge teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ausgenommen

- die Unfallversicherung – die zu 100 % der Arbeitgeber trägt – und

- die Pflegeversicherung, für die die Rentner den vollen Beitrrag zahlen.

Das Maß der Sicherung wird politisch entschieden. Das betrifft die Einrichtung

- der Versicherung,

- Leistungsarten und -höhen (z. B. Geld- oder Sachleistungen),

- Beiträge.

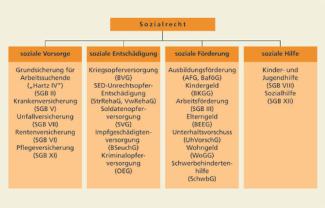

Ein wichtiger Teil der Sozialgesetze ist im Sozialgesetzbuch zusammengefasst. Daraus ergibt sich das Sozialrecht (Bild 1), auf das in Deutschland jeder Bürger Anspruch hat.

Ziele der Sozialpolitik

Die Sozialpolitik folgt zwei grundlegenden Zielen:

| soziale Sicherheit |

|

| soziale Gerechtigkeit |

|

Träger der sozialpolitischen Maßnahmen

Träger der sozialpolitischen Maßnahmen sind

- die öffentliche Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen und

- die Freie Wohlfahrtspflege.

Typisch für Deutschland ist die starke Stellung der Sozial- bzw. Wohlfahrtsverbände, wie

- der Arbeiterwohlfahrt,

- des Deutschen Caritas Verbandes oder

- des Deutschen Roten Kreuzes.

Sie sind privatrechtlich und in Selbstverwaltung organisiert und genießen einen gesetzlich begründeten Vorrang vor öffentlichen sozialpolitischen Maßnahmen.

Gesellschaftliche und soziale Konflikte werden vorzugsweise durch sozialpolitische Maßnahmen zugunsten der jeweils betroffenen Individuen, Familien oder Gruppen geregelt. Sozialpolitische Einsatzkriterien bestimmen dabei, wie etwas nicht sein soll (negative Kriterien).

So führt die Verwahrlosung von Kindern z. B. zur Kinderfürsorge mit Beratung, zur Bevormundung bis zur zwangsmäßigen Trennung von Kind und Eltern.

Wohlfahrtspluralismus

Der soziale Frieden in der Gesellschaft wird im starken Maße durch Sozialpolitik gewährleistet. Sie ist Teil der Wohlfahrtsentwicklung. Wohlfahrt entsteht für die Gesellschaftsmitglieder aus dem Angebot dreier Versorgungssysteme:

- des Marktes,

- des Staates,

- des „3. Sektors“ der Sozialverbände, Stiftungen und Selbsthilfeorganisationen.

In Deutschland besteht deshalb Wohlfahrtspluralismus, dessen Wahlmöglichkeiten für die Gesellschaftsmitglieder allerdings durch die starke Verbandsmacht der Wohlfahrtsverbände erheblich eingeschränkt sind.

-

Sozialrecht in der Bundesrepublik Deutschland

Modell Deutschland

Die Sozialpolitik in der Nachkriegszeit war bestrebt, jene durch ein „soziales Netz“ aufzufangen, die in der Wettbewerbswirtschaft nicht zum Erfolg gelangten.

Sozialpolitik wurde als ergänzendes Element der Sozialen Marktwirtschaft verstanden. Die Bindung an den Arbeits- und Wirtschaftsprozess lockerte sich in den 1970er-Jahren zu Gunsten des sozialpolitischen Ziels der Einkommensangleichung mittels Umverteilung. Dem dienten die Leistungsverbesserungen der Rentenreformen von 1972, 1992 und 1999.

Einkommensumverteilungen finden statt über

- Reformen (Rentenreformen),

- Steuern (durch zahlreiche Steuerbefreiungen) und

- direkte Einkommenszuweisungen an bestimmte Gruppen (z. B. zur Fürsorge, Kinder- und Mutterschaft, Ausbildung, Wohnungsmiete, Sparförderung).

Ausweitung der sozialpolitischen Leistungen

Die Ausweitung der sozialpolitischen Leistungen hin zur Beschäftigungs-, Familien-, Randgruppen-, Wohn- und Vermögenspolitik ist begleitet von einem ungewöhnlichem Anstieg der finanziellen Aufwendungen. Diese schlagen sich in

- erhöhten Beiträgen,

- Lohnnebenkosten sowie

- steuer- und schuldenfinanzierten Staatszuschüssen nieder.

Die seit 1949 stabile soziale, ökonomische und politische Entwicklung führte dazu, von einem Modell Deutschland zu sprechen und es auch den europäischen Nachbarn zu empfehlen. Den Ausdruck „Modell Deutschland“ verwandte erstmals die SPD im Wahlkampf 1976.

Das Modell Deutschland verbindet

- die friedliche soziale und politische Integration im Innern ökonomisch erfolgreich

- mit hoher weltwirtschaftlicher und politischer Verflechtung.

-

Sozialabgaben/Sozialleistungsquote in Deutschland

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Sozialversicherung

- Unfallversicherung

- soziale Sicherheit der Erwerbstätigen

- Pflegeversicherung

- Wohnungsmiete

- Sozialgesetze

- Modell Deutschland

- Betriebskosten

- Sparförderung

- Ausbildung

- Fürsorge

- Agenda 2010

- öffentliche Haushalte

- Sozialstaat

- Kinder- und Mutterschaft

- Einkommensumverteilungen

- Rentenreformen

- Arbeitseinkommen

- Sozialpolitik