Insekten

Die Insekten sind in die drei Körperabschnitte Kopf, Brust und Hinterleib gegliedert. Sie besitzen am Kopf 1 Paar Fühler, 1 Paar leistungsfähige Augen und Mundwerkzeuge. An der Brust befinden sich 3 Paar gegliederte Beine sowie meist 2 Paar Flügel. Im Hinterleib liegen die inneren Organe.

Insekten atmen durch Tracheen. Sie besitzen ein offenes Blutgefäßsystem und ein Strickleiternervensystem.

Ein Teil der großen Tiergruppe Insekten wird nach der Anzahl und der Ausbildung der Flügel in die Insektenordnungen Käfer, Schmetterlinge, Zweiflügler und Hautflügler unterteilt.

Unter der Vielfalt der Insekten gibt es für den Menschen schädliche und nützliche Insekten.

Die Insekten (Insecta) sind die artenreichste Klasse der Gliedertiere (Arthropoda) und auch die artenreichste Gruppe der Tiere überhaupt. Allein in Deutschland kennt man 33 000 Arten. Etwa 1 Million Arten sind weltweit bestimmt worden, man vermutet jedoch, dass mehrere Millionen noch nicht entdeckt sind und/oder noch nicht beschrieben worden sind.

Körpergliederung und äußerer Bau bei Insekten

Insekten gehören wie Krebs- und Spinnentiere zu den Wirbellosen.

Untersucht man verschiedene Insekten, z. B. Honigbiene, Stubenfliege und Maikäfer, so kann man bei allen deutlich drei Körperabschnitte erkennen, den Kopf, die Brust und den Hinterleib. Umgeben sind diese Abschnitte außen von einer dünnen schützenden Chitinschicht, dem Außenskelett. Am Kopf befinden sich ein Paar zusammengesetzte Augen (Netzauge, Komplexauge oder Facettenauge), Mundwerkzeuge und ein Paar Fühler.

Die zusammengesetzten Augen bestehen aus keilförmigen Einzelaugen, durch die in ihrer Gesamtheit ein Bild entsteht. Sie werden Komplexaugen genannt. Sie sind besonders leistungsfähig bei der Wiedergabe von Bewegungen. Eine Stubenfliege hat z. B. ungefähr 4 000 und eine Libelle 3 000 Einzelaugen.

Die Fühler sind wie die Augen Sinnesorgane. Sie heißen auch Antennen. Sie dienen vor allem dem Riechen und Tasten.

-

Äußerer und innerer Bau eines Insekts sowie Bau eines Komplexauges

Walther-Maria Scheid

Die Mundwerkzeuge entsprechen der Ernährungsweise der Insekten. Es werden u. a. beißende, saugende, stechende und leckende Mundwerkzeuge unterschieden.

Am Brustteil befinden sich drei gegliederte Beinpaare und meist zwei Paar Flügel.

-

Mundwerkzeuge

Walther-Maria Scheid

Auch die Beine der Insekten sind an ihre Lebensweise angepasst. Insektenbeine sind entsprechend ihrer Tätigkeit unterschiedlich ausgebildet.

Die Flügel schützen den Körper oder dienen dem Fliegen.

Der oftmals große Hinterleib enthält die inneren Organe.

-

Insektenbeine

Christiane Gottschlich und Walther-Maria Scheid

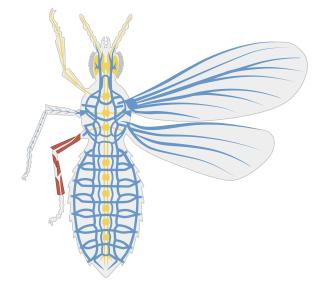

Innerer Bau

Auch Insekten müssen wie alle anderen Lebewesen atmen. Dazu besitzen sie in ihrem Körper ein verzweigtes Röhrensystem (Tracheen). Die Öffnungen der Tracheen liegen im Hinterleib. Vor dem Abflug werden die Flügel gleichmäßig bewegt. Durch dieses „Pumpen“ werden die Tracheen mit Luft gefüllt und damit alle Teile des Körpers mit Sauerstoff versorgt. In den Flügeln sind die Tracheen als „Adern“ sichtbar.

Insekten haben als Blutgefäßsystem nur ein Rückengefäß. Ansonsten umspült das Blut ohne Gefäße die inneren Organe. Insekten besitzen also ein offenes Blutgefäßsystem.

Insekten besitzen ein Strickleiternervensystem. Dieses befindet sich auf der Bauchseite des Insekts. Die Entwicklung der Lebewesen vom Niederen zum Höheren ist auch durch die Weiterentwicklung der Nervensysteme gekennzeichnet. Der Regenwurm besitzt ein Strickleiternervensystem, das in jedem Segment zwei Knoten mit einer Querverbindung hat. Bei den Insekten liegt eine Verschmelzung der Nervenknoten im Kopf vor (einfaches Gehirn). Durch diese Konzentration an Nervenzellen wird eine höhere Leistungsfähigkeit erreicht.

Insekten benötigen wie alle anderen Lebewesen Energie für ihre Lebensfunktionen. Dafür müssen sie sich ernähren. Mithilfe ihrer Mundwerkzeuge nehmen sie ihre Nahrung, z. B. Blütenstaub (Pollen), Nektar und Pflanzenteile, auf. Die Nahrung wird im Darm verdaut. Unverdaute Stoffe verlassen den Körper durch den After. Aus den mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffen werden in den Zellen verschiedene körpereigene, organische Stoffe, z. B. Kohlenhydrate, Fette, aufgebaut. Sie werden für den Zellaufbau benötigt und dienen als Energiequelle.

Fortpflanzung und Entwicklung

Insekten sind getrenntgeschlechtlich, d. h., es gibt bei ihnen Männchen und Weibchen. Diese unterscheiden sich oft in der Größe und auch in der Färbung. Männchen und Weibchen paaren sich. Im Innern des Weibchens werden die Eier befruchtet (innere Befruchtung). Sie legen zahlreiche befruchtete Eier ab. Es gibt zwei verschiedene Entwicklungsarten. Bei vielen Insektenarten schlüpfen aus den Eiern Larven, die völlig anders aussehen und gebaut sind als die ausgewachsenen Insekten. Sie haben keine Flügel, fressen andere Nahrung, z. B. Blätter, und bewegen sich oftmals kriechend vorwärts. Sie wachsen und müssen sich dabei mehrere Male häuten.

Die letzte Larvenhaut erstarrt, wird fest. Es ist eine fast bewegungslose Puppe entstanden.

-

Atmungssystem (Tracheen blau gekennzeichnet)

© Duden Learnattack GmbH

In der Puppe entwickelt sich das voll ausgebildete Insekt, das die Puppenhaut verlässt.

Die Entwicklung vom Ei über ein Larven- und Puppenstadium zum ausgewachsenen Insekt wird vollkommene Verwandlung (vollkommene Metamorphose) genannt. Diese Form der Entwicklung gibt es u. a. bei Käfern, Schmetterlingen, Haut- und Zweiflüglern.

Bei einigen Insekten wird während der Entwicklung kein Puppenstadium ausgebildet. Die aus den befruchteten Eiern schlüpfenden Larven sehen den ausgewachsenen Insekten schon sehr ähnlich. Sie wachsen unter mehrfachen Häutungen und entwickeln sich dabei zum voll ausgebildeten Insekt. Diese Entwicklung vom Ei über mehrere Larvenstadien zum ausgewachsenen Insekt wird unvollkommene Verwandlung (unvollkommene Metamorphose) genannt. Diese Form der Entwicklung gibt es u. a. bei Heuschrecken, Wanzen, Libellen und Schaben.

Insektenordnungen

Mit ungefähr 1 Million bekannter Arten sind die Insekten auf der Erde die am meisten verbreitete Tiergruppe. Sie bewohnen fast alle Lebensräume. Um eine Ordnung in diese vielen Arten zu bringen, wurde ein Ordnungssystem aufgestellt, in dem die Insekten nach ihrem äußeren und inneren Bau, aber auch nach ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung zusammengefasst wurden. Ein wesentliches Merkmal der Zuordnung zu Insektengruppen ist beispielsweise die Anzahl und Beschaffenheit der Flügel. Diese sind bei den verschiedenen Insekten sehr unterschiedlich. Vier wichtige Gruppen können so u. a. unterschieden werden:

- die Käfer,

- die Schmetterlinge,

- die Hautflügler und

- die Zweiflügler.

Diese Gruppen werden von den Biologen aufgrund gemeinsamer Merkmale Insektenordnungen genannt. Betrachtet man einen Käfer, z. B. Maikäfer, findet man 2 feste Vorderflügel. Diese werden Deckflügel genannt. Sie schützen den Körper und die unter ihnen liegenden dünnhäutigen Hinterflügel. Nur die Hinterflügel dienen dem Fliegen.

Auf einer Blüte lässt sich ein farbenprächtiger Schmetterling nieder, z. B. ein Tagpfauenauge. Seine Vorder- und Hinterflügel sind dünnhäutig. Sie besitzen einen Überzug aus dachziegelartig angeordneten farbigen Schuppen. Vorder- und Hinterflügel werden beim Fliegen genutzt.

Stubenfliegen oder Schmeißfliegen gehören wie auch die Stechmücke zu den Zweiflüglern. Ihr wichtiges Merkmal sind 2 häutige Vorderflügel, mit denen sie fliegen. Die Hinterflügel sind zu Schwingkölbchen umgewandelt. Damit halten die Tiere ihr Gleichgewicht beim Fliegen.

Die Gemeine Wespe besitzt ähnlich ausgebildete Vorder- und Hinterflügel. Sie sind dünnhäutig und durchsichtig, beide Flügelpaare dienen dem Fliegen. Die Insektenordnung mit solchen Flügeln heißt Hautflügler.

Im Aussehen sind Insekten sehr unterschiedlich. Weitere Insektenordnungen sind z. B.

- die Geradflügler (Vertreter: Grillen, Heuschrecken),

- die Wanzen (Vertreter: Bettwanze, Blattläuse, Wasserläufer),

- die Libellen (Vertreter: Großlibellen, Kleinlibellen),

- die Flöhe (Vertreter: Menschenfloh, Hühnerfloh) und

- die Schaben (Vertreter: Küchenschabe).

Bedeutung der Insekten

1. Nützliche Insekten

Nützliche Insekten produzieren Rohstoffe, die vom Menschen genutzt werden (z. B. Honigbiene, Seidenspinner). Sie sind Blütenbestäuber (z. B. Hummeln, Bienen, Schmetterlinge) oder erhöhen als Bodenbewohner die Fruchtbarkeit des Bodens (z. B. Maulwurfsgrille). Insekten sind Nahrung für andere nützliche Tiere (z. B. Vögel, Fische) oder vernichten Schadinsekten (z. B. Schlupfwespe, Marienkäfer, Ameise).

-

epantha - Fotolia.com

Seidenspinner (Schmetterling):

In China wird die „Seidenraupe“ seit etwa 5 000 Jahren gezüchtet. Sie frisst Blätter des Maulbeerbaumes. Die Seidenraupe (Larve des Seidenspinners) fertigt in 3–5 Tagen aus einem Spinnfaden (1–3 km lang) eine Schutzhülle (Kokon) zur Verpuppung an. Aus diesem Spinnfaden wird Rohseide hergestellt.

Hummel (Hautflügler):

Hummeln gehören zu den Insekten, die Blüten besuchen, um Pollen (Blütenstaub) und Nektar als Nahrung zu holen. Dabei bestäuben sie die Blüten und tragen den Blütenstaub von einer zur anderen Blüte (Fremdbestäubung). Die Fremdbestäubung ist wirtschaftlich bedeutsam in Landwirtschaft und Obstbau.

Holzwespen-Schlupfwespe (Hautflügler):

Schlupfwespen legen ihre Eier in Larven anderer Insekten. Aus den Eiern sich entwickelnde Schlupfwespenlarven fressen von innen her den Wirt auf und vernichten somit schädliche Insektenlarven.

2. Schadinsekten

Schaden wird hauptsächlich hervorgerufen durch Schadfraß an Kulturpflanzen (z. B. Kartoffel-, Borkenkäfer), an Lebensmittelvorräten (z. B. Schaben, Kornkäfer), an Textilien und Pelzwaren (z. B. Kleidermotten, Pelzkäfer), an Holz (z. B. Hausbock) und durch Übertragung der Erreger von Pflanzenkrankheiten sowie von Krankheiten des Menschen und der Tiere (z. B. Anophelesmücke).

Einheimische Stechmücke:

Die Stechmücke ist wie die meisten Mücken fein und schlank gebaut, hat fadenförmige Antennen und lange, dünne Beine. Das Weibchen saugt Blut, das sie für ihre Nachkommen benötigt. Bestimmte Stoffe in ihrem Speichel verhindern beim Saugen das Gerinnen des Blutes und verursachen meist nur eine juckende, kleine Schwellung an der Stichstelle. Die Larven brauchen als Lebensraum stehende Gewässer oder feuchte Erde, um sich zur erwachsenen Mücke entwickeln zu können.

Anophelesmücke („Fiebermücke“):

Die Anophelesmücke lebt in tropischen Gebieten. Sie enthält oft im Speichel den Erreger der Malaria, ein Sporentierchen (Plasmodium). Mit dem Stich gelangen die Sporentierchen in den Körper des Menschen. Sie zerstören die roten Blutzellen. Durch ausgeschiedene Giftstoffe kommt es zu gefährlichen Fieberanfällen, den Malariaanfällen.

Borkenkäfer (Käfer):

Der Borkenkäfer legt in der Rinde von Nadelbäumen Fraßgänge an. Im „Muttergang“ legt das Weibchen Eier ab. Die ausschlüpfenden Larven fressen waagerechte Nebengänge, in deren Ende sie sich verpuppen. Der Borkenkäfer ist ein gefürchteter Forstschädling. Er zerstört die Rinde der von ihm befallenen Nadelbäume, beeinträchtigt den Stoffstrom innerhalb des Baumes und führt somit langfristig zum Absterben des Baumes.

Nonne (Schmetterling):

Die Larven (Raupen) dieses Schmetterlings fressen Nadel- oder Laubblätter der befallenen Bäume (Fichte, Kiefer, Buche, Eiche), bei Massenauftreten verursachen sie sogar Kahlfraß. Dieses Schadinsekt verhindert den Aufbau von organischen Stoffen aus anorganischen Stoffen mithilfe des Sonnenlichtes in den Laubblättern (Fotosynthese), es kommt also zu einer Beeinträchtigung der Holzqualität.

Kartoffelkäfer (Käfer):

Kartoffelkäfer stammen ursprünglich aus Nordamerika. Von dort haben sie sich zusammen mit ihrer Futterpflanze, der Kartoffel, nach Europa (um 1870) und fast über die ganze Welt ausgebreitet.

Die Käfer und Larven fressen die Blätter der Kartoffelpflanze. Dadurch verhindert der Kartoffelkäfer den Aufbau von organischen Stoffen aus anorganischen Stoffen mithilfe des Sonnenlichtes in den Laubblättern (Fotosynthese). Die Knollenbildung wird somit ebenfalls verhindert, es kommt zum Absterben der befallenen Pflanze.

Der Kartoffelkäfer sorgte im 19. Jahrhundert in Europa und Amerika oftmals für einen hohen Ernteausfall, sodass die Menschen hungern mussten.

Apfelwickler (Schmetterling):

Die Larve (Raupe) legt Fraßgänge im Fruchtfleisch und im Kerngehäuse an, wechselt dann zu anderen Äpfeln. Der Apfelwickler löst also ein Faulen der befallenen Frucht aus.

Ökologische Bedeutung der Insekten

Insekten sind in fast allen Lebensräumen der Erde, z. B. auf einer Wiese, in Gärten, auf Feldern, im Wald, auf einer Hecke, zu finden. Die voll ausgebildeten Insekten und ihre Entwicklungsstadien sind an ihre Umwelt gut angepasst. Anpassung an die Umwelt bedeutet auch, dass Organe so aufgebaut sind, dass bestimmte Umweltbedingungen (z. B. Nahrungsquellen) genutzt werden können. Das kannst du auf deinen Spaziergängen beobachten. Die Schmetterlinge z. B. saugen mit ihrem langen Saugrüssel den Nektar vom Blütengrund. Die Hummel fliegt u. a. zu den Blüten von Taubnessel, Klee und Wiesensalbei. Die langrüsseligen Arten erreichen den Nektar am Grund der Blüte. Sie kriechen in die Blüte hinein, dabei bleibt Blütenstaub am Körper hängen. Die nächste Blüte wird damit bestäubt.

Ein blühender Kirschbaum oder Brombeerstrauch wird u. a. von Honigbienen besucht. Der Blütenboden ist nur wenig eingesenkt, sodass die Bienen mit ihrem kurzen Rüssel den Nektar erreichen. Alle diese Blütenbesucher tragen den Blütenstaub von Blüte zu Blüte. Sie sorgen für eine ausreichende Bestäubung als notwendige Voraussetzung für die Bildung von Samen und Früchten. Andere Insekten ernähren sich von toten Tieren, abgestorbenen Pflanzen und Tierausscheidungen (z. B. Kot). Beispielsweise kannst du Aaskäfer beobachten, wie sie eine tote Zauneidechse zerfressen, oder Mistkäfer, wie sie einen Dunghaufen „durcharbeiten". Die Beseitigung und Zerstörung toter Substanzen ist für den Gesamthaushalt der Natur von wesentlicher Bedeutung.

Häufig findest du auf Heckenrosen große Ansammlungen von Blattläusen. Sie saugen aus Blättern und Stängeln Saft, sodass die Pflanzen Schaden nehmen. Die klebrige, zuckerhaltige Flüssigkeit wird von den Ameisen aufgenommen. Ja, sogar die Blattläuse selbst werden von Ameisen „gemolken“.

Marienkäfer fressen die Blattläuse. So werden Pflanzenschädlinge von anderen Insekten vernichtet.

Aus den beschriebenen Beispielen kannst du schlussfolgern, dass es unter den Insekten sowohl Pflanzenfresser, z. B. Blattläuse, Borkenkäfer, Larven vom Kohlweißling, als auch Fleischfresser, z. B. Marienkäfer, Laufkäfer oder Ameisen, gibt.

Andere Tiere, wie Vögel, Frösche, Eidechsen und Kröten, ernähren sich von Insekten oder deren Larven und Puppen. So bestehen im Naturhaushalt enge Nahrungsbeziehungen. Eine einfache Nahrungsbeziehung zwischen einer Pflanze oder Teilen der Pflanze, Pflanzenfressern und Fleischfressern wird von Biologen als Nahrungskette bezeichnet.

Anfangsglieder von Nahrungsketten sind Pflanzen. Sie sind die Grundlage für die Ernährung und erzeugen (produzieren) die organischen Stoffe.

Die Pflanzen sind die Erzeuger oder Produzenten. Pflanzenfresser und Fleischfresser ernähren sich von den organischen Stoffen. Sie sind die Verbraucher oder Konsumenten.

Lebewesen, die sich von toter organischer Substanz ernähren, z. B. Aasfresser, zersetzen die organische Substanz. Sie sind die Zersetzer oder Destruenten.

So entsteht ein Stoffkreislauf in der Natur. Wichtige Glieder dieses Stoffkreislaufs und der Nahrungsbeziehungen sind die Insekten. Insekten sind für viele Tiere eine wichtige Nahrungsgrundlage. Damit sind sie ein notwendiges Glied im Stoffkreislauf der Natur.

Unter den Insekten gibt es viele geschützte Arten. Der Bestand an Insektenarten geht ständig zurück. In die Rote Liste von Sachsen wurden insbesondere die Tagfalter aufgenommen, da ihr Vorkommen an ganz spezielle ökologische Bedingungen, z. B. bestimmte Lebensräume, gebunden ist.

Ursachen für den Rückgang der Insekten sind beispielsweise eine Nutzungsänderung von Flächen, z. B. Aufforstung von Trockenrasen, Umwandlung von Flächen in Ackerland, eine Veränderung der Baumartenzusammensetzung in den Wäldern oder auch die Entwässerung von Feuchtgebieten und die Bebauung mit Wohnsiedlungen, Sportanlagen, Campingplätzen. Der beste Schutz für die Insekten ist die Erhaltung ihrer Lebensräume und damit der dort wachsenden Pflanzen.

Pflanzen, z. B. die große Brennnessel, sind für die Raupen der Schmetterlinge eine wichtige Nahrungsgrundlage. Zu den geschützten Schmetterlingsarten gehört u. a. der Schwalbenschwanz. Stark gefährdet sind das Kleine Ochsenauge und der Segelfalter, gefährdete Arten sind u. a. der Kleine Fuchs und der Große Schillerfalter.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Tagpfauenauge

- Hautflügler

- Anophelesmücke

- Insekten

- Strickleiternervensystem

- Blutgefäßsystem

- Libellen

- Komplexauge

- Netzauge

- Wirbellose

- offenes Blutgefäßsystem

- Tracheen

- Geradflügler

- Zweiflügler

- Borkenkäfer

- Mundwerkzeuge

- Insektenordnungen

- Rote Liste

- Kartoffelkäfer

- Video

- Stoffkreislauf der Natur

- vollkommene Verwandlung

- Facettenauge

- Flöhe

- Schmetterlinge

- Wespe

- Wanzen

- Seidenspinner

- Marienkäfer

- Nonne

- Maikäfer

- Brust

- nützliche Insekten

- Schlupfwespe

- Apfelwickler

- Maulwurfsgrille

- Stechmücke

- Nahrungskette

- Heuschrecken

- Hummel

- Metamorphose

- Puppe

- Larve

- Hinterleib

- Insektenbeine

- unvollkommene Verwandlung

- Kopf

- Honigbiene

- Schaben

- Käfer

- Stubenfliege

- Häutung

- Schadinsekten

- Schmeißfliege