Porträt

Die künstlerische Darstellung eines bestimmten Menschen nennt man Porträt (lat. protrahere = hervorziehen und frz. portrait = Bild/Bildnis). Seine Absicht ist es, das Wesen bzw. die Persönlichkeit des Porträtierten zum Ausdruck zu bringen.

Das Bildnis ist den wechselnden Bild- und Persönlichkeitsauffassungen und den verschiedenen Kunstepochen unterworfen. So ändert sich im Laufe der Zeit der Grad der Ähnlichkeit mit dem Porträtierten (besonders seit Erfindung der Fotografie). Das Porträt kann der Realität entsprechen, den Dargestellten aber auch idealisiert wiedergeben (z.B. bei adligen Auftragswerken) oder bis zur Karikatur verzerrt werden.

Aufgabe eines Porträts kann es auch sein, den nicht Anwesenden zu „vertreten“ (bei Monarchen) oder einem Menschen ein Andenken zu bewahren. Das Porträt hat so im Laufe seiner Entwicklung eine unterschiedliche Wertschätzung erfahren.

Entwicklung des Porträt

Altertum

Ob die fragmentarischen Darstellungen von Menschen des Alten Orients Porträtcharakter haben, ist fraglich. Beterstatuetten zeigen keine individuellen Züge. Die Sitzbilder des GUDEA VON LAGASCH (21. Jahrhundert v.Chr.) zeigen z.B. den Stadtfürsten nur als Betenden.

Stilisiert gearbeitet ist auch der Königskopf der Dynastie von Akkad. Das Herrscherbild war einer der Hauptträger der Porträtentwicklung. Reliefdarstellungen aus altbabylonischer und neubabylonischer Zeit sind wie die der achaimenidischen Herrscher stark formalisiert. Die Tradition lebendig gehaltener Münzporträts wurde in der parthischen und vor allem sassanidischen Kunst fortgeführt.

Die ägyptische Kunst stellte den Menschen in seiner sozialen Funktion, unabhängig von Lebensalter und allen Zufälligkeiten des Augenblicks dar; Altersbildnisse fehlen deshalb, Kinder erscheinen als kleine Erwachsene.

Die tragisch heroischen Herrscherbildnisse der 12. Dynastie (SESOSTRIS III., AMENEMHET III.) kann man trotz großer Lebensnähe und Ausdruckskraft noch nicht als eigentliche Porträts betrachten. Die 18. Dynastie gelangte im Herrscherporträt wie im Privatbild zu einer eleganten und höfischen Auffassung, die auch feine psychologische Züge einschloss; besonders die Bildniskunst aus der Zeit der Könige THUTMOSIS III. und AMENOPHIS III. setzte diese Linie fort, auch die Amarnakunst (NOFRETETE).

Unter RAMSES II. gewann das Herrscherbild wieder Majestät und Würde, seine Menschlichkeit verlor sich später in leeren Pathosformeln.

In der ägyptischen Spätzeit kam es seit der 26. Dynastie erneut zu einer echten Porträtkunst. Offenbar aufgrund der Berührung mit der römischen Porträtkunst finden sich seit dem frühen 1. Jahrhundert n.Chr. in Faijum die individuellen Mumienporträts auf Holz, in Mittel- und Oberägypten die bemalten, z.T. realistischen Stuckmasken, die den gewickelten Mumien aufgesetzt wurden.

Antike

Für die Griechen war der Mensch nicht als ein zufälliges Individuum, sondern als vorbildlicher Idealtypus darzustellen. Aus der Fantasie entstandene Porträts großer Persönlichkeiten der Vergangenheit (HOMER) wurden schon seit dem 5. Jahrhundert v.Chr. neben den Bildnissen jüngst Verstorbener oder noch Lebender geschaffen.

Dabei bediente man sich auch vorgefundener Formen wie der Maske (die beiden Sokratestypen entstanden aus der Satyrmaske) oder verschiedener Göttertypen (Perikleskopf des KRESILAS). Es entstanden Idealporträts des Strategen, des Dichters (ARISTOPHANES, SOPHOKLES), des olympischen Siegers, des Redners und des Philosophen (PLATON; ARISTOTELES).

Das reine Kopfporträt spielte nur auf Münzen eine Rolle. Das hellenistische Bildnis des 3. Jahrhunderts v.Chr. steigerte im Herrscherporträt die menschliche Erscheinung ins Heroisch-Pathetische; die bewegte pathetische Formensprache wurde seit dem 2. Jahrhundert v.Chr. wieder gedämpft und in neuer Weise der konkrete Einzelmensch erfasst.

Die freieste Entfaltung fand das hellenistische Individualporträt auf Münzen der seleukidischen Könige von Pontos, Kappadokien und des Hellenobaktrischen Reiches.

Bei den Römern erschien das Porträt von Anfang an vor allem als Büste oder Herme. Seine Ursprünge hängen mit dem Ahnenkult zusammen, Vorbilder waren vermutlich die Totenmasken aus Wachs.

Das römische Porträt erhöht, heroisiert verschönt nur, wo es unter dem Einfluss des griechisch-hellenistischen Porträts steht, vor allem im Herrscherbild. Seine eigentliche Stärke ist die Nüchternheit der Darstellung.

Die bedeutendsten Beispiele gehören dem 1. Jahrhundert v.Chr. an (CICERO, CAESAR). Die Zahl der Honoratiorenporträts auf den Foren wuchs in der spätrepublikanischen Zeit beträchtlich an, in Grabmonumenten konnten auch Freigelassene ihr Porträt als Büste oder Relief aufstellen. Die zahllosen Kopien nach griechischen Porträtstatuen beschränkten sich auf die Büste. Eine Linie römischer Porträtkunst führt auch zur etruskischen Grabplastik zurück, die, wie auch Grabmalereien, den Verstorbenen individuell wiedergibt.

Römische Porträtstatuen betonten Funktionen (Reiterdenkmal) oder hatten symbolischen Charakter (Darstellung als Herkules oder Mars, bei Frauen Venus).

Die Auflösung des römischen Wirklichkeitssinns war ein langer, seit dem ausgehenden 3. Jahrhundert n.Chr. in Erscheinung tretender Vorgang: Die Gesichter verloren die Formenfülle, sie wurden flach, die Augen übergroß, die Haltung starr, auch im Kaiserbild, u.a. erhalten im Kolossalkopf KONSTANTINs I., DES GROSSEN.

Europäisches Mittelalter und Neuzeit

Die Auffassung des frühen und hohen Mittelalters mit der auf das Jenseits ausgerichteten Religion widersprach der Darstellung des irdischen Menschen und verdrängte das eigentliche Porträt. Stattdessen entstanden typisierte Idealbildnisse, die auf Ähnlichkeit verzichteten und den Dargestellten durch Wappen und Insignien als Sinnbild seines Amtes kennzeichneten (z.B. Autoren- und Dedikationsbilder in der Buchmalerei).

Für die Entwicklung des neuzeitlichen Porträts sind sowohl Grabfiguren als auch Stifterporträts bedeutsam. Seit dem späten 14. Jahrhundert wurde, zunächst in der franko-flämischen und altniederländischen Buchmalerei, die individuelle Ähnlichkeit wieder als künstlerisches Gestaltungsprinzip vorrangig. Unter den Bildhauern waren PETER PARLER und seine Werkstatt sowie CLAUS SLUTER wegweisend.

Im 15. Jahrhundert nahm die Porträtmalerei einen immer breiteren Raum ein, Zentren wurden Italien und die Niederlande. Diese frühen Privatbildnisse waren zunächst nicht als Raumschmuck gedacht, sondern wurden in eigens angefertigten Behältern aufbewahrt, mit Deckeln verschlossen und nur gelegentlich zum Betrachten hervorgeholt. Ihr Format ist deshalb durchgängig klein.

Die Inschrift, die den Namen des Dargestellten, bisweilen seinen Stand, sein Lebensalter, das Entstehungsdatum, gegebenenfalls auch die Signatur des Künstlers überlieferte, befand sich auf dem Rahmen oder auf dem Bildgrund selbst.

-

JAN VAN EYCK: „Porträt des Kardinal Nicholaes Albergati“;1431–1432, Öl auf Holz, 34 × 27,5 cm;Wien, Kunsthistorisches Museum.

Jan van Eyck - © 2003 The Yorck Project

In der italienischen Frührenaissance bevorzugte man zunächst noch – im Rückgriff auf die antike Porträtbüste – das strenge Profilporträt und die Porträtmedaille. Das durch Humanismus und Renaissance geweckte Selbstbewusstsein und Interesse für das Individuum entwickelte eine immer breiter werdende Typenvielfalt.

Das 16. Jahrhundert gilt als die Blütezeit des Porträts, das nun das Selbstverständnis eines „modernen“ Menschen dokumentierte, der sich in Haltung, Gestik und Mimik so präsentiert, wie er sich selbst sieht und gesehen werden will. LEONARDO DA VINCI und RAFFAEL gaben dem Brust- und Halbfigurenporträt die klassische Form, TIZIAN dem Reiterporträt. Weitere Höhepunkte erreichte das Porträt bei

- ALBRECHT DÜRER,

- LUCAS CRANACH DEM ÄLTEREN,

- JEAN und FRAÇOIS CLOUET,

- LORENZO LOTTO u.a.

-

ALBRECHT DÜRER: „Porträt des Hans Tucher“;1499, Holz, 28 × 24 cm;Weimar, Staatliche Kunstsammlungen.

Albrecht Dürer - © 2003 The Yorck Project

Das Repräsentationsbedürfnis des Barock hatte einen erneuten Aufschwung der Porträtkunst zur Folge, wobei pathetische Haltung, prunkvolle Gewänder und pompöse Draperien die Darstellungen bestimmten (PETER PAUL RUBENS, ANTHONIS VAN DYCK). FRANS HALS und REMBRANDT schufen dagegen schlichtere, psychologisch ausdrucksvolle Porträts, besonders in ihren Gruppen- und Selbstporträts. Indem sie die Würdeform des Herrscherbildnisses in die privaten Porträts übernahmen, stellten sie den persönlichen Erfolg der Dargestellten selbstbewusst zur Schau.

-

PETER PAUL RUBENS: „Porträt einer alten Frau“;um 1616–1618, Öl auf Leinwand, 49 x 32 cm;München, Alte Pinakothek.

Peter Paul Rubens - © 2003 The Yorck Project

Da bis ins 19. Jahrhundert Porträts meist nur wenigen Personen – dem Adel, dem hohen Klerus, den Künstlern selbst, deren Familien und Freunden – vorbehalten blieben, war das Porträtieren im 17. und 18. Jahrhundert die vornehmliche Aufgabe der Maler am Hof. ROSALBA CARRIERA und MAURICE-QUENTIN DE LA TOUR schufen hervorragende Pastellporträts. Einen späten Höhepunkt stellen die Porträts von FRANCISCO DE GOYA Y LYCIENTES um 1800 dar.

-

ROSALBA CARRIERA: „Porträt eines Knaben der Familie Leblond“;um 1740, Karton, 34 × 27 cm;Venedig, Gallerie dell'Accademia.

Rosalba Carriera - © 2003 The Yorck Project

Im 19. Jahrhundert, das durch die Erfindung der Fotografie die Porträtmalerei zumindest im bürgerlichen Milieu teilweise ihrer Arbeitsmöglichkeiten beraubte, wurde dann das Ambiente des Modells durch agierende Personen erweitert, sodass die Porträts begannen, Geschichten zu erzählen.

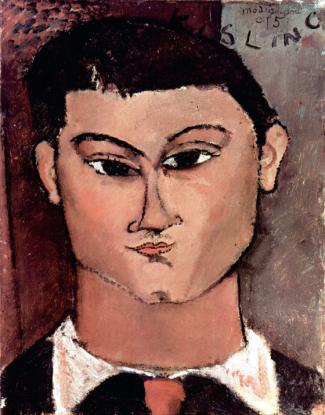

Erst das 20. Jahrhundert, insbesondere die Kunst des Expressionismus, fand dann neue Wege, das Bild des Menschen auszudrücken (MAX BECKMANN, OSKAR KOKOSCHKA, OTTO DIX). Da die Künstler jetzt nicht mehr auf das Modell und dessen Wiedererkennbarkeit fixiert waren, konnten sie neben symbolischen oder surrealen Darstellungen sogar zur Abstraktion neigende Formen verwenden (PABLO PICASSO, AMADEO MODIGLIANI; FRANCIS BACON).

-

AMADEO MODIGLIANI : „Porträt der Moiise Kiesling“;1915, Mailand, Sammlung Emilio Jesi

Amadeo Modigliani - © 2003 The Yorck Project

Formen des Porträts

Nach der Form der Darstellung unterscheidet man:

- Bildniskopf: Der Kopf ist unter Einbeziehung des Halses zu sehen.

- Büste: In der Fortsetzung von Kopf und Hals sind die Schulterpartie und ein mehr oder weniger großer Teil des Oberkörpers dargestellt.

- Bruststück: Der Großteil des Oberkörpers ist mit den ganz oder teilweise wiedergegebenen Armen abgebildet.

- Halbfigur: Sie zeigt die Figur bis zur Taille.

- Kniestück: Der Porträtierte ist bis zum Knie gemalt.

- Ganzfigur: Die Person ist in ihrer Gesamtheit zu sehen.

Des weiteren kann man nach dem Grad der Drehung des Kopfes eine Unterscheidung ausmachen:

- Vorderansicht: en face,

- Halbprofil: ein halb von der Seite gemaltes Porträt,

- Dreiviertelansicht: Eine Kopfseite ist voll zu sehen, die andere in starker Verkürzung.

- Profil: Ein halb zur Seite gedrehtes Gesicht ist dargestellt.

(Bildbeschreibungen werden immer aus der Sicht des Betrachters geführt.)

Gattungen des Porträts

- Einzelbildnis;

- Doppelbildnis (dargestellte Personen stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander);

- Gruppenbildnis (mehrere abgebildete Menschen stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander).

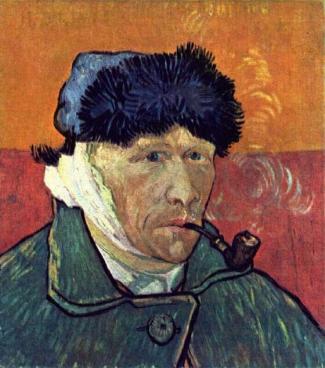

Eine besondere Stellung innerhalb des Porträts ist das Selbstbildnis, das der Künstler von sich selber macht. Es hat einen hohen Aussagewert über die persönliche Selbsteinschätzung und repräsentiert die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft. Es spiegelt Wesensmerkmale, Eigenschaften und Stimmungen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder.

-

VINCENT VAN GOGH: „Selbstporträt mit abgeschnittenem Ohr“;1889, Öl auf Leinwand, 51 × 45 cm;Chicago, Sammlung Mr. und Mrs. Leigh B.

Vincent van Gogh - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- THUTMOSIS III.

- Relief

- Idealbildnis

- Maske

- Römer

- Form

- KRESILAS

- FRANCISCO DE GOYA Y LYCIENTES

- Peter Paul Rubens

- Halbprofil

- Repräsentationsbedürfnis

- Orient

- Expressionismus

- Reiterdenkmal

- VINCENT VAN GOGH

- Porträtstatue

- TIZIAN

- AMENEMHET III.

- Menschlichkeit

- AMENOPHIS III.

- GUDEA VON LAGASCH

- Niederlande

- Mittelalter

- Wappen

- Herrscherbild

- Aristophanes

- Herme

- KONSTANTIN I.

- Stifterporträts

- Modell

- en face

- Würde

- ALBRECHT DÜRER

- Religion

- ARISTOTELES

- PABLO PICASSO

- Fotografie

- Maler am Hof

- Halbfigur

- Ganzfigur

- Rembrandt

- Münzen

- PETER PARLER

- soziale Funktion

- Realität

- FRANCIS BACON

- Raffael

- Vorderansicht

- ROSALBA CARRIERA

- Aufgabe eines Porträts

- Barock

- Halbfigurenporträt

- Max Beckmann

- Einzelbildnis

- Altertum

- Büste

- Privatbildnisse

- Antike

- Brustporträt

- Bildniskopf

- HOMER

- Bildniskunst

- Sitzbilder

- Frührenaissance

- Profil

- Abstraktion

- Leonardo da Vinci

- künstlerische Darstellung

- CICERO

- Grabplastik

- Auftragswerk

- Beterstatuette

- Adel

- Griechen

- Buchmalerei

- Pastellporträt

- SOPHOKLES