Stillleben

Die Bezeichnung Stillleben (ndrl.: stilleven, frz.: nature morte = tote Natur, ital.: natura morta) umfasst die Darstellung lebloser oder unbewegter Gegenstände (z.B. Blumen, Früchte, Jagdbeute, Geräte aller Art), die nach formalkünstlerischen und ästhetischen Gesichtspunkten angeordnet sind.

Der Begriff Stillleben wurde erstmals um 1650 in einem holländischen Bilderverzeichnis erwähnt. Dabei bilden Komposition, Form und Farbe den Schwerpunkt der künstlerischen Gestaltung. Nach den Inhalten werden Blumenstillleben, Küchenstück und Jagdstück unterschieden. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Stilllebenmalerei eine selbstständige Disziplin.

Geschichtliche Entwicklung des Stilllebens

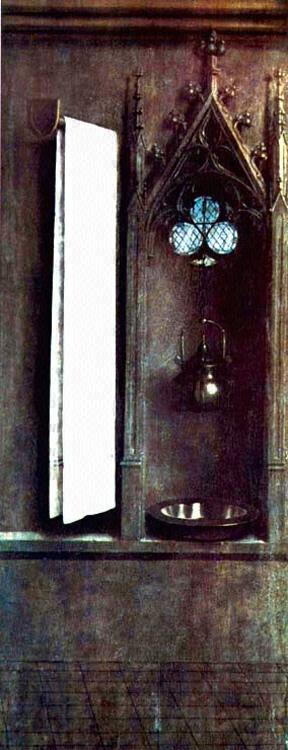

Motive in der Art des Stilllebens befinden sich schon in der spätantiken Dekorationsmalerei (Pompeji; Herculaneum), hingegen kaum in der mittelalterlichen Kunst, denn die absichtslose Darstellung eines Gegenstandes war mit ihrem Grundprinzip, der „sprechenden“ Bildaussage, nicht vereinbar. So sind die Arrangements von Pflanzen und Geräten auf Bildern (besonders Marienbildern) Ende des 14. Jahrhunderts und besonders im frühen 15. Jahrhundert in der Regel als allegorische Hinweise auf das dargestellte Thema zu verstehen (z.B. JAN VAN EYCK, ROBERT CAMPIN).

-

Pompejanischer Maler um 70: Stillleben mit Früchtekorb und Vasen;63–79, Fresko, 108 × 70 cm;Neapel, Galleria Nazionale di Capodimonte.

© 2003 The Yorck Project

Stillleben der folgenden Zeit begegnen uns als Teil eines größeren Ganzen (Außenseiten von Altarflügeln; Holzintarsien als Wandverkleidung).

-

JAN VAN EYCK: Genter Altar, Altar des Mystischen Lammes, rechter Außenflügel,mittlere innere Szene: „Nische mit Schüssel, Kanne und Tuch“;vor 1426–1432, Öl auf Holz;Gent, Kathedrale St. Bavo.

Jan van Eyck - © 2003 The Yorck Project

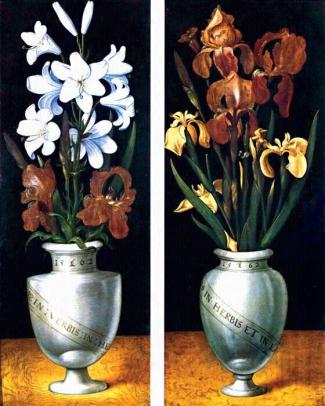

Auch einige kleinformatige, als eigenständige Bilder überlieferte Stillleben, wie das von IACOPO DE' BARBARIS 1504 gemalte „Rebhuhn mit Eisenhandschuh und Armbrustbolzen“ und die Blumenstücke von LUDGER TOM RING DEM JÜNGEREN, dienten wohl als Schrankverkleidungen.

-

LUDGER TOM RING D. J.: „Zwei Blumenvasen“;1562, Eichenholz, 63,8 × 26,6 cm;Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte.

Ludger Tom Ring D. J - © 2003 The Yorck Project

In einem Bild von PIETER AERTSEN („Christus bei Maria und Martha“, 1553) wird die weitere Entwicklung deutlich: Die biblische Szene – früher Hauptgegenstand der Darstellung – wird zum Hintergrund eines prächtig gemalten Stilllebens.

Den traditionellen Bedeutungsgehalt des Vanitasbildes (lat.: vanitas = Leere, nichtiges Treiben, Prahlerei, Eitelkeit) bewahrte das Vanitasstillleben. Mit dem Totenkopf als Symbol menschlicher Sterblichkeit trat die Vanitas seit dem 15. Jahrhundert in Zusammenhang mit Bildnissen auf und bildete mit Motiven wie erloschener Kerze, Sanduhr, Briefen, welkende Blumen und Insekten seit dem 17. Jahrhundert vor allem in der niederländischen Kunst einen eigenen Typus des Stilllebens aus. Auch Einsiedler- und Büßerszenen (Hieronymus, Magdalena) werden als Allegorien der Vanitas gedeutet.

Vanitas nimmt Bezug auf das Buch Kohelet (Der Prediger Salomo) des Alten Testaments und symbolisiert so die Verbindung von vollem satten Leben mit dem Tod oder Todesboten.

„Vanitas vanitatum et omnia vanitas“ = „Eitelkeiten der Eitelkeit, und alles ist Eitelkeit!“ oder „Es ist alles eitel.“

-

JURIAEN VAN STREECK: Stillleben („Vanitas“);um 1670, Öl auf Leinwand, 98 × 84 cm;Moskau, Puschkin-Museum der bildenden Künste.

Juriaen van Streeck - © 2003 The Yorck Project

Zu allgemeiner Blüte kam das Stillleben im 17. Jahrhundert, gleichzeitig mit den emblematischen Darstellungen, aber weniger in Italien als in Spanien und vor allem in den Niederlanden. In den verschiedenen Regionen der Niederlande entwickelten sich spezifische Stilllebenmotive, einige Maler wandten sich bestimmten Motiven zu, so der nach seinen Blumenstücken benannte „Blumenbruegel“ (JAN BRUEGEL DER ÄLTERE).

-

FRANS SNIJDERS: „Großes Stillleben mit einer Dame und Papagei“;2. Viertel 17. Jh., Leinwand, 154 × 237 cm;Dresden, Gemäldegalerie.

Frans Snijders - © 2003 The Yorck Project

Von der akademischen Kunst Frankreichs wurde das Stillleben wegen des geringen Wertes des Gegenstandes nicht geschätzt, dennoch gab es dort im 17. Jahrhundert einige namhafte Künstler, die sich ihm widmeten (LUBIN BAUGIN, FRANÇOIS DESPORTES, JEAN-BAPTISTE OUDRY). Im 18. Jahrhundert fand das Stillleben in der subtilen Kunst JEAN-SIMÉON CHARDINs zu einem Höhepunkt.

-

JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN: „Stillleben mit aufgehängtem Truthahn“;2. Drittel 18. Jh., Öl auf Leinwand, 96 × 113 cm;Budapest, Magyar Szépmüvészeti Múzeum.

Jean-Baptiste Siméon Chardin - © 2003 The Yorck Project

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann das Stillleben erneut an Bedeutung, als die Realisten und Impressionisten ihre spezifischen bildnerischen Mittel im Stillleben umsetzten. Die Realisten, an einer genauen Naturbeobachtung interessiert, lehnten eine tiefe allegorische Bedeutung ab.

Die Impressionisten waren weniger an den Objekten interessiert als an ihrer optischen Erscheinung in der Atmosphäre und im Wechsel des Lichts. VAN GOGHs gegenständliche Stillleben zeugen von einer starken Emotionalität.

-

VINCENT WILLEM VAN GOGH: „Stillleben mit Strohhut und Pfeife“;1885, Öl auf Leinwand, 36 × 53,5 cm;Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller.

Vincent van Gogh - © 2003 The Yorck Project

Eine neue Sichtweise auf die Realität und die Auseinandersetzung mit Raum- und Formproblemen prägte die Malweise CÉZANNEs und der Kubisten, wie PICASSO und BRAQUE, die zu einer abstrahierten Darstellung gelangten. Der gegenständlich-abbildende Charakter des Stilllebens kam erst wieder mit den Fauves und im Expressionismus in emotionalen, koloristisch bestimmten Bildern auf. Die diversen Ausdrucksformen der Künstler des 20. Jahrhunderts demonstrieren neue Inhalte der Kunstauffassung auch im Stillleben.

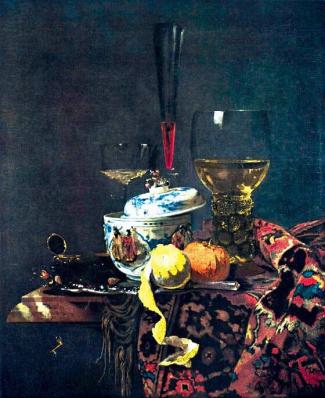

WILLEM KALF: Stillleben mit Porzellandose

Der in Amsterdam tätige WILLEM KALF war besonders berühmt für eine Malweise, mittels derer er die erlesenen Stücke gleichsam aus dem Dunkel des Hintergrundes „auffunkeln“ lassen konnte. Dieser „Katzenaugeneffekt“ kennzeichnet auch das Bild „Stillleben mit Porzellandose“: Auf einer marmornen, von einem Orientteppich bedeckten Tischplatte erkennt man, in labilem Gleichgewicht vereint, einen silbernen Teller mit chinesischer Porzellandose, ein Fruchtmesser mit einem Griff aus Achat, Obst, Gläser venezianischer Art und eine Taschenuhr mit Uhrenschlüssel an blauem Band.

-

WILLEM KALF: „Stillleben mit Porzellandose“;um 1660, Leinwand, 64 × 53 cm;Berlin, Gemäldegalerie.

Willem Kalf - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Naturbeobachtung

- Fauves

- Impressionisten

- Symbol

- Pompeji

- Licht

- Formproblem

- Katzenaugeneffekt

- Vanitasstillleben

- von IACOPO DEï¿? BARBARIS

- Blumenstillleben

- LUDGER TOM RING DEM JÜNGEREN

- Expressionismus

- neue Sichtweise

- Robert Campin

- spätantike Dekorationsmalerei

- BRAQUE

- Malweise

- Mittelalter

- JAN BRUEGEL DER ÄLTERE

- WILLEM KALFBlumen

- PIETER AERTSEN

- Allegorien

- Eitelkeit

- Blüte

- Alte Testament

- CEZANNE

- Kunst Frankreichs

- JAN VAN EYCK

- Herculaneum

- Küchenstück

- Totenkopf

- Ausdrucksformen

- Bezeichnung

- Jagdbeute. Geräte

- Raumproblem

- JEAN-BAPTISTE OUDRY

- Früchte

- niederländische Kunst

- Komposition

- PICASSO

- Realität

- eigenständige Bilder

- Vanitasbild

- LUBIN BAUGIN

- Jagdstück

- FRANÇOIS DESPORTES

- Vanitas

- Kubisten

- Realisten