Vollplastik

Wenn eine Plastik keinen Kontakt mehr zu einer Hintergrundplatte hat, spricht man von einer Vollplastik. Diese kann auf unterschiedliche Art ausgearbeitet worden sein, je nachdem, für welchen Aufstellungsort sie bestimmt ist. Sie kann einansichtig, mehransichtig oder allansichtig sein. Sie kann raumoffen oder blockhaft wirken.

Ansichtigkeit

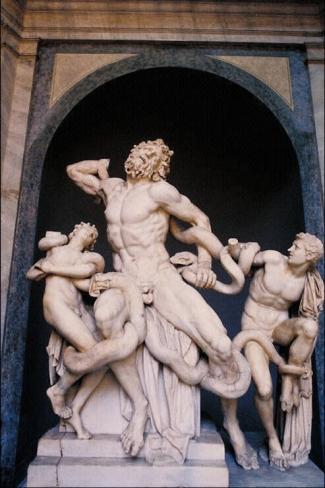

Steht die Plastik in einer Nische oder an der Wand, sodass sie nur von vorn betrachtet werden kann, dann ist die Rückseite meist wenig bearbeitet. Man nennt dies eine einansichtige Form.

Bei mehransichtigen Plastiken kann man alle Seiten betrachten, aber meist ist nur eine Ansicht der Träger der Hauptaussage.

Die Einbeziehung aller Ansichten, also ein Zusammenfassen aller Eindrücke und Aussagen, erfordert eine allansichtige Plastik. Man muss also diese Plastik umschreiten. Je nach Blickwinkel des Rezipienten ändern sich die Silhouette und die Erfahrbarkeit der Einzelformen. Nicht nur Raumausdehnungen (Höhe, Länge, Breite) von geschlossenen Räumen beeinflussen ihre Wirkung auf den Betrachter, sondern auch die Ausgestaltung der Umgebung von Skulpturen im Freien:

„Plastik im Freien sieht kleiner aus, als wenn man sie in geschlossenen Innenräumen sieht. Die Landschaft, die Wolken, der Himmel zehren an der Plastik und verringern ihre Maße, dünne, lineare Formen gehen leicht verloren“ (HENRY MOORE).

-

Allansichtige Plastik:Laokoon-Gruppe von HAGESANDROS, ATHANODOROS und POLYDOROS Bildquelle.

Körper-Raum-Bezug

Jede Plastik nimmt einen realen Raum ein. Vollplastiken sind als Raumplastiken raumoffen und/oder raumgreifend, d.h. sie haben einen positiven Bezug zum Raum, in dem sie sich befinden. Vollplastische Darstellungen des menschlichen Körpers bewirken eine Raumoffenheit durch ihre vertikale Ausdehnung. Ihre horizontale Raumbezogenheit ergibt sich aus der Position des Körpers, der Gliedmaßen usw. Konkave wechseln mit konvexen Formen. Offene Formen von Vollplastiken sind dynamisch, vielseitig, sie können aber auch kantig wirken. Als Kernplastiken wirken sie eher blockhaft, abstrahieren die körperhafte Form, sind massebetonter Körper, verdrängen den Raum.

Plastiken sind jedoch nicht notwendigerweise Raumplastik oder Kernplastik. Sie können beides zugleich sein, wie MAX ERNSTs Skulptur „Capricorn“ (deutsch „Steinbock“).

-

Raumplastik oder Kernplastik?: MAX ERNSTs Capricorn, 1947, Bronzeabguss einer Collage aus Zement und Fundstücken,Unter den Linden, Berlin

D. Langermann, Berlin

Licht-Schatten

Plastiken verändern sich durch die Intensität und Strahlungsrichtung des Lichtes. Stärkeres Licht wirft stärkere Schatten, Licht von oben ergibt andere Schatten als Licht von nur einer Seite oder Licht von mehreren Seite. Die Lichtwirkung von Plastiken ist außerdem abhängig von Material, aus dem sie bestehen: Stumpfes Material, wie Gips, ergibt eine andere Wirkung als durchscheinendes, wie Wachs, oder glänzendes bzw. leuchtendes, wie polierter Marmor. Licht und Schatten hängen zudem davon ab, wie die Oberfläche bearbeitet wurde, ob sie poliert worden ist, ob der Bildhauer sie eher lediglich grob behauen hat.

Eine weitere Licht-Schatten-Wirkung geht von der Art des Schattens selbst aus: Wirft die Plastik einen Schlagschatten, oder weist sie einen Kernschatten auf? All diese Faktoren wirken auf den Betrachter zurück.