Minnesang

Die mittelhochdeutsche Sprachstufe, die etwa 1050 begann, wird unterteilt in die Perioden

- Frühmittelhochdeutsch (1050–1170),

- Klassisches Mittelhochdeutsch (1170–1250),

- Spätmittelhochdeutsch (1250–1350.

Bestandteil der mittelalterlichen Klassik war eine höfische Literatur, die Heldenlieder und Minnelieder beinhaltete. Der Minnesang, eine ritterlich-höfische Liebeslyrik und Liedkunst, entwickelte sich als eine Form der literarischen Auseinandersetzung der mittelalterlichen Adelsgesellschaft mit Fragen der Liebe.

Die ersten Minnelieder entstanden um 1160 in Deutschland und vor allem auch in Österreich. Sie standen in der Tradition der heimischen volkssprachlichen Dichtung. Bis dahin wurde Lateinisch geschrieben und es wurden vornehmlich geistliche Themen behandelt. Nun wurden weltliche Themen aufgegriffen.

Man gliedert den Minnesang in bestimmte Entwicklungsphasen, wobei die Grenzen teilweise fließend sind:

- Frühphase (1150–1170)

- Erste Hochphase (1170–1200)

- Zweite Hochphase (1190–1220)

- Höhepunkt und Überwindung (1190–1230)

- Spätphase (1210–1300)

1. Frühphase (1150–1170)

Die erste Phase wird auch als donauländischer Minnesang bezeichnet, da die meisten Minnesänger in dieser Zeit aus der Donauregion stammten:

- MEINLOH VON SEVELINGEN,

- BURGGRAF VON REGENSBURG sowie

- DER VON KÜRENBERG.

Ein Beispiel für den donauländischen Minnesang ist das Falkenlied des KÜRENBERGERS (Hörbeispiel 1):

Ich zôch mir einen valken

Ich zôch mir einen valken / mêre danne ein jâr.

dô ich in gezamete, / als ich in wolte hân,

und ich im sîn gevidere / mit golde wol bewant,

er huop sich ûf vil hôhe / und vlouc in ándèriu lant.Sît sach ich den valken / schône vliegen,

er vuorte an sînem vuoze / sîdîne riemen,

und was im sîn gevidere / alrôt guldîn.

got sende sî zesamene, / die gelíeb wéllen gerne sîn!

-

titel12.mp3

Audiodatei -

titel12.ogg

Audiodatei

Kennzeichnend für die Frühphase des Minnesangs war vor allem:

- überwiegend einstrophige Lieder,

- Langzeilenstrophen, teilweise mit eingeschobener reimloser Kurzzeile (sogenannte Stegstrophen),

- häufige Verwendung von Halbreimen (z.B. was – sach; hemede – edele);der Vollreim war noch nicht die Norm,

- Grundthemen sind Werbung, Sehnsucht, Scheiden, Fremdsein und Verzicht,

- zweipolige Werbelyrik, d.h. in den frühen Sängen fand ein Dialog zwischen dem Werbenden und der Umworbenen statt.

2. Erste Hochphase (1170–1200)

Die erste Hochphase wird auch rheinischer Minnesang genannt. Hauptvertreter sind hier Dichter, die am Oberrhein ansässig waren und deren Dichtung durch die Trobador- und Trouvèrelyrik beeinflusst wurde. Besonders deutlich wird das bei FRIEDRICH VON HAUSEN, ein früher Vertreter des rheinischen Minnesangs, aber auch bei

- BLIGGER VON STEINNACH,

- BERNGER VON HORHEIM sowie

- RUDOLF VON FENIS.

Die meisten Dichter dieser Phase gehörten wahrscheinlich zum Kreis des Stauferhofes. Kennzeichen des rheinischen Minnesangs sind:

- Mehrstrophigkeit (die Einstrophigkeit tritt zurück),

- Stollenstrophe oder Kanzonenform, neben isometrischen Strophenformen (Die Grundstruktur der Stollenstrophe ist eine prinzipielle Zweiteilung in Aufgesang und Abgesang. Der Aufgesang besteht aus zwei metrisch gleich gebauten Teilen. Der Abgesang ist dagegen frei kombinierbar.)

- Thematisch wird die Dienstminne zur Hohen Minne ausgestaltet; die frouwe wird aufgrund ihrer vielbeschworenen guten Eigenschaften wie Schönheit, Klugheit, Güte zu einer ethisch dominierenden Person entrückt.

- Minne- und Kreuzzugthematik werden kombiniert; typische Gattungen sind die Hohe-Minne-Klage sowie das Kreuzlied.

3. Zweite Hochphase (1190–1220)

Der nächste Zeitabschnitt, die zweite Hochphase des Minnesangs, wird repräsentiert durch

- HEINRICH VON MORUNGEN,

- REINMAR und

- HARTMANN VON AUE.

Ein Beispiel ist „Solde ich iemer vrowen Leit“ von HEINRICH VON MORUNGEN (Hörbeispiel 2):

Solde ich iemer vrowen leit

Solde ich iemer vrowen leit

alder arc gesprechen, daz hât sî verschuldet wol,

diu daz hât von mir geseit,

daz ich singe owê von der ich iemer dienen sol.

Si ist des liehten meien schîn

und mîn ôsterlîcher tac.

swenne ich sî an sihe, sô lachet ir daz herze mîn.Mîn vrowe ist s ô genaedic wol,

daz sî mich noch tuot von allen mînen sorgen vrî.

des bin ich v r ô reht als ich sol.

ich waene, nieman lebe, der in sô ganzen vröiden sî.

Wol ir hiute unde iemer mê!

alsô sprich ich und wünsche ir des,

diu mir hât benomen mit vröiden gar mîn alt owê.Swaz ich s i n g e ald swaz ich sage,

sône wil si doch niht troesten mich vil senden man.

des muoz ich r i n g e n mit der klage

unde mit der nôt, die ich selbe mir geschaffet hân.

Sô ist siz doch diu vrowe mîn:

ich binz, der ir dienen sol,

unde wünsche ir des, dazs iemer saelic müeze sîn.

-

titel02.ogg

Audiodatei -

titel02.mp3

Audiodatei

Sie hatten ebenfalls Beziehungen zum Stauferhof. Das mehr oder minder einheitliche Erscheinungsbild des Minnesangs spaltet sich immer mehr auf. Das Kennzeichen der zweiten Hochphase ist

- eine individuell vielfältige Weiterentwicklung des im rheinischen Minnesangs erreichten Formstatus mit Stollenstrophe und reinem Reim (Vollreim) sowie

- inhaltlich die Hohe Minne.

4. Höhepunkt und Überwindung (1190–1230)

Die vierte Phase kennzeichnet den Höhepunkt des Minnesangs. Sie wird dominiert von dem bedeutendsten deutschen Lyriker des Mittelalters, WALTHER VON DER VOGELWEIDE.

Weitere Vertreter sind WOLFRAM VON ESCHENBACH (der bedeutendste Epiker jener Zeit) und wahrscheinlich GOTTFRIED VON STRASSBURG. Auch diese Dichter hatten Beziehungen zum Stauferhof.

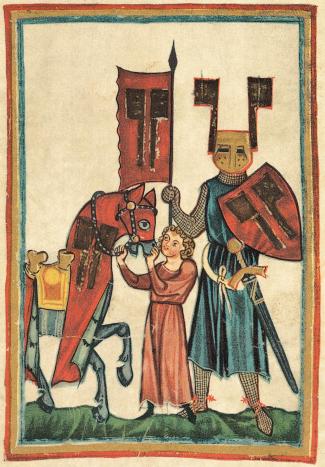

-

picture-alliance / akg-images

WALTHER VON DER VOGELWEIDE vollendete den Hohen Minnesang und unterzog ihn zugleich einer kritischen Reflexion. Er dichtete sowohl Hohen als auch Niederen Minnesang und schrieb parodistische Umdichtungen von Liedern REINMARS, HEINRICHS VON MORUNGEN und HARTMANNS VON AUE; außerdem Naturlieder und Minnesprüche. Naturlieder sind thematisch meist durch Jahreszeitenbezüge bestimmt und werden oft metaphorisch für den Gemütszustand des lyrischen Ichs eingesetzt. Minnesprüche sind einstrophige Spruchdichtungen mit Minnethematik.

5. Spätphase (1210–1300)

Der originelle Dichter NEIDHART VON REUENTAL prägte die Spätphase des Minnesangs im besonderen. Er schuf den antihöfischen Minnesang (auch Gegensang) und karikierte die höfische Hohe Minne in seiner „Dörper“-Lyrik, in welcher die Liebesgeschichte in einfache, dörfliche Umgebung getragen wird. Der Protagonist, ein Edelmann, wird nun von Frauen niederen Standes umworben und muss sich mit bäuerlichen Nebenbuhlern abplagen. Der edle Ritter wird so zu einer tragisch-komischen Figur. NEIDHARTS teilweise deftige Sprache sowie die offene Darstellung des Sexuellen verstärkten den Widerspruch zum Hohen Minnesang.

Nach NEIDHART gab es keine Weiterentwicklung mehr. Die Dichter nutzten vielmehr die in den früheren Phasen hervorgebrachten formalen und poetischen Mittel. Es werden etwa 90 Vertreter zur Spätphase gezählt, darunter HADLOUB und KONRAD VON WÜRZBURG, ZACHÄUS VON HIMMELBERG, HEINRICH VON LIENZ, KONRAD VON SUONECK, ULRICH VON SACHSENDORF, LEUTHOLD VON SÄBEN, FRIEDRICH VON SONNENBURG, REIMAR DER VIDELERE, HARTMANN VON STARKENBERG.

Mit REINMAR VON ZWETER, Bruder WERNHER und dem MARNER vollzog sich der allmähliche Übergang zum Meistersang. HUGO VON MONTFORT und OSWALD VON WOLKENSTEIN verhalfen Motiven und Formen des Minnesangs zu einem letzten Aufleben.

Überlieferungen/Sammelhandschriften

Die Minnelieder sind meist in Sammelhandschriften überliefert. Die bedeutendsten sind:

- die Große Heidelberger Handschrift (1. Hälfte 14. Jh.),

- die Kleine Heidelberger Handschrift (13. Jh.),

- die Weingartner Liederhandschrift (um 1300) und

- die Jenaer Handschrift (mit Noten, um 1310).

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Frühphase des Minnesangs

- OSWALD VON WOLKENSTEIN

- ULRICH VON SACHSENDORF

- Jenaer Handschrift

- ich zoch mir einen valken

- höfische Literatur

- ZACHÄUS VON HIMMELBERG

- Walter von der Vogelweide

- HARTMANN VON AUE

- Bruder WERNHER

- Hohe Minne

- Sammelhandschriften

- rheinischer Minnesang

- Weingartner Liederhandschrift

- REINMAR VON ZWETER

- Falkenlied

- Minnesprüche

- Minnesänger

- HEINRICH VON LIENZ

- REIMAR DER VIDELERE

- HUGO VON MONTFORT

- HARTMANN VON STARKENBERG

- NEIDHART VON REUENTAL

- Kleine Heidelberger Handschrift

- WOLFRAM VON ESCHENBACH

- Hörbeispiel

- Minnelieder

- Primärtext

- GOTTFRIED VON STRASSBURG

- KONRAD VON WÜRZBURG

- Niederer Minnesang

- Volltext

- FRIEDRICH VON SONNENBURG

- Minnesang

- Der von Kürenberg

- KÜRENBERGER

- antihöfischen Minnesang

- Große Heidelberger Handschrift

- der MARNER

- HEINRICH VON MORUNGEN

- zweite Hochphase des Minnesangs

- HADLOUB

- Solde ich iemer vrowen leit

- KONRAD VON SUONECK

- REINMAR

- Hoher Minnesang

- donauländischer Minnesang

- LEUTHOLD VON SÄBEN