Die Atmungsorgane

11-mal atmet der Mensch in der Minute ein und wieder aus. Das heißt, 11-mal hebt und senkt sich der Brustkorb, füllen und leeren sich die Lungen mit dem Atem. Jedes Mal nimmt der Atem den gleichen Weg durch die Nasenhöhle, durch den Rachen bis zum Kehlkopf und gelangt von dort über die Luftröhre bis zu den Bronchien. Von hier geht es in die Lungen und über die dort befindlichen Lungenbläschen erfolgt dann der Gasaustausch, d.h. Sauerstoff wird aufgenommen und Kohlenstoffdioxid wird abgegeben. Dabei sind die Lungen die eigentlichen Atmungsorgane. Nasenhöhle, Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien werden als Atemwege bezeichnet. Atemwege und Atmungsorgane sind dabei mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die wichtige Schutzfunktionen bei der Atmung übernimmt.

Die Aufgabe der Atmungsorgane besteht darin, den Gasaustausch im Körper zu ermöglichen. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, dass sauerstoffreiche Luft in den Körper gelangt, den Sauerstoff in den Körper abgibt und das Kohlenstoffdioxid aus dem Blut mit der Atemluft wieder nach draußen befördert.

Bei den Atmungsorganen unterscheidet man zwischen den Leitungswegen der Atemluft (Nasenhöhle, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien) und den Organen des Gaswechsels, den Lungen. Auch die Haut ist am Gasaustausch des menschlichen Körpers beteiligt. Jedoch beträgt ihr Anteil am gesamten Gasaustausch nur etwa 1 %, sodass sie nicht zu den Atmungsorganen gezählt wird.

Beim Einatmen strömt die Luft durch die beiden Nasenhöhlen, den Rachenraum, über den Kehlkopf in die Luftröhre. Von dort gelangt die Luft in den Bronchien zur Lunge.

Die Luftleitungswege

Die Luftleitungswege sind nicht direkt am Gaswechsel beteiligt und werden deshalb auch als Totraum bezeichnet. Trotzdem sind sie für den Organismus von großer Bedeutung, denn neben der Weiterleitung der Luft haben sie weitere wichtige Aufgaben zu erfüllen. So sind sie durch den Bau ihrer Oberfläche in der Lage, die Atemluft von Schmutzpartikeln und Krankheitserregern zu reinigen. Gleichzeitig wird die Atemluft erwärmt und angefeuchtet. Somit können die Luftleitungswege als Schutzeinrichtung der Lunge betrachtet werden. Sobald die Gefahr besteht, dass schädliche Stoffe in die Lunge eindringen, werden Reflexe wie Niesen und Husten ausgelöst. Sie verhindern das Eindringen von Schadstoffen.

Nasenhöhle

Die Nasenhöhle bildet den ersten Abschnitt der Luftleitungswege. Sie ist ein paarig angelegter Hohlraum von schmaler, lang gestreckter Form und besitzt zwei äußere Öffnungen, die Nasenlöcher. Zwei innere Öffnungen verlaufen frontal zum Rachen. Die gesamte Nasenhöhle ist mit Schleimhaut ausgekleidet. Diese schwillt bei einer Erkältung an und bildet zusätzlich noch ein Sekret, sodass wir uns ständig die Nase putzen müssen und schlecht Luft bekommen. Zum überwiegenden Teil besteht das Grundgerüst aus Knochen, im Bereich der Nase jedoch aus Knorpel und Bindegewebe.

Die Nasenhöhle wird von einer Scheidewand in zwei Hälften geteilt. Verschiedene Nasenmuscheln verengen den Hohlraum und bilden drei Nasengänge, über die die Atemluft bis in den Rachen gelangt. Bei ruhiger Atmung werden vor allem die unteren Nasengänge durchflutet. Jedoch dringt immer ein Teil der Atemluft bis in den obersten Teil der Nasenhöhle vor, wo sich das Riechorgan befindet. An die Nasenhöhle grenzen unterhalb die Mundhöhle und oberhalb die Stirnhöhle an.

Daneben steht die Nasenhöhle auch mit den Nasennebenhöhlen in Verbindung. Sie sind ebenfalls paarig angeordnet und über Nasengänge direkt mit der Nasenhöhle verbunden. Bei Erkältungen oder auch kurz danach kommt es schnell zu einer Entzündung der ebenfalls mit Schleimhaut ausgekleideten Nasennebenhöhle, die unbedingt behandelt werden und ausheilen muss. Sehr häufig ist die Kieferhöhle betroffen, die größte der Nebenhöhlen, sie befindet sich seitlich der Nasenwand. Da sie direkt in den mittleren Nasengang mündet, sind ihre Abflussverhältnisse für entzündliche Sekrete besonders ungünstig.

Auf der Schleimhaut, die die ganze Nasenhöhle überzieht, befinden sich feine Flimmerhärchen. Diese halten feine Staubteilchen fest und befördern sie nach draußen. Durch die gute Durchblutung der Schleimhaut wird zudem eine Erwärmung und Befeuchtung der Atemluft erreicht. Befinden sich zu viele oder zu große Schmutzpartikel in der Nasenhöhle, so werden Nies- und Hustenreize ausgelöst, die diese hinausbefördern. Diese Eigenschaften der Nasenschleimhaut treffen auf alle anderen Schleimhäute zu, die die Atemwege auskleiden. Aufgabe, Beschaffenheit und Funktion sind gleich.

Hat die angefeuchtete und erwärmte Einatemluft die Nasenhöhle passiert, so gelangt sie nach Kreuzung des Speisewegs durch den Rachenraum bis zum Kehlkopf und erreicht damit die unteren Luftwege.

Kehlkopf

Der Kehlkopf befindet sich im oberen Halsbereich. Er besteht aus verschiedenen Knorpeln (Schildknorpel, Ringknorpel, Stellknorpel), die durch Bänder und Gelenke beweglich miteinander verbunden sind. Zusätzlich verbindet ein elastisches Gewebe die einzelnen Knorpel so, dass ein Schlitz entsteht. Die oberen Ränder bilden dabei die Stimmbänder, während man den Schlitz als Stimmritze bezeichnet. Er ist gleichzeitig die engste Stelle des Kehlkopfs.

Durch den anatomischen Bau kann der Kehlkopf aktiv und passiv verschoben werden. Über eine „Aufhängung“ ist er mit dem Zungenbein verbunden. Da er nur von einer dünnen Haut überzogen sowie von Teilen der Schilddrüse und Muskeln umgeben ist, kann man ihn gut ertasten. Einen Teil des Kehlkopfs, den sogenannten Adamsapfel, kann man vor allem beim Mann besonders gut von außen sehen und so seine Lageveränderungen beim Schlucken beobachten. Die äußere Form des Kehlkopfs kann sich kaum verändern. Im Inneren dagegen passt er sich der jeweils zu erfüllenden Aufgabe an: Weiterleitung der Atemluft oder Stimmbildung.

Die gesamte Innenwand des Kehlkopfs ist von einer Schleimhaut überzogen, deren Aufgaben und Beschaffenheit bereits bei der Nasenhöhle beschrieben wurden. Die Stimmfalte selbst ist von mehreren verschiedenen Zellschichten (Plattenepithel) überzogen. Sie sind den mechanischen Belastungen, wie sie bei der Stimmbildung entstehen, besser gewachsen und werden durch die Sekretbildung der Schleimhaut zudem feucht gehalten. Trocknet die Schleimhaut aus, so ist Heiserkeit die Folge. Das passiert, wenn wir zum Beispiel bei einer Erkältung durch den Mund statt durch die Nase atmen.

Luftleitung und Stimmbildung sind somit die beiden Hauptaufgaben des Kehlkopfs und erfordern Stellungs- und Spannungsveränderungen der Stimmfalte. Hierfür sind kleine Muskeln verantwortlich.

Luftröhre und Stammbronchien

Vom Kehlkopf aus führt die Luft über die Luftröhre zu den Lungen. Dieses elastische Rohr hat eine Länge von etwa zehn bis zwölf Zentimetern, wobei sich der obere Teil im Hals und der untere im Brustraum befindet. Durch die Konstruktion der Luftröhre wird gewährleistet, dass unter allen Umständen Luft in die Lungen transportiert werden kann. Ihre Stabilität bekommt die Luftröhre durch 16 bis 20 Knorpelspangen, die in die bindegewebig-muskulöse Wand eingebettet sind. Die Räume zwischen den Knorpelspangen werden von elastischen und eiweißhaltigen Bindegewebsfasern ausgefüllt. Diese Fasern verlaufen vorwiegend senkrecht und ermöglichen dadurch, dass sich das Organ beim Sprechen, Schlucken, Singen, Einatmen und Zurückbiegen des Halses dehnen kann. Die Rückwand der Luftröhre grenzt an die Speiseröhre und besitzt keine knorpeligen Teile. Stattdessen finden sich hier quer verlaufende Bündel aus glattem Muskelgewebe. Sie spannen sich zwischen die Enden der Knorpelspangen und biegen diese so zueinander, wie die Sehne den Bogen spannen.

Beim Schlucken von Nahrung legt sich der Kehldeckel über den Kehlkopfeingang und verschließt die Luftröhre. Gelangen beim Verschlucken doch Nahrungsbröckchen in die Luftröhre, so werden sie durch kräftiges Husten wieder herausgeschleudert.

Die Innenseite der Luftröhre ist von einer dünnen Schleimhaut mit Flimmerhärchen ausgekleidet. Die Flimmerhärchen „filtern“ aus der eingeatmeten Luft beispielsweise weitere Staubteilchen heraus und befördern sie mit dem Schleim über den Rachenraum nach außen. Die Atemluft wird angefeuchtet und erwärmt. Bei Entzündungen entsteht ein vermehrter Sekretfluss, der beim Atmen ein Rasselgeräusch erzeugt. Durch Husten wird dieser Schleim nach draußen befördert, was jeder, der schon einmal erkältet war, aus eigener Erfahrung kennt.

-

Nasenhöhle und Rachenraum

Am unteren Ende, etwa in Höhe des vierten Brustwirbels, teilt sich die Luftröhre in die beiden Stammbronchien (bzw. Hauptbronchien). Sie laufen in Richtung Lungen und weisen den gleichen Bau wie die Luftröhre auf. Die rechte Stammbronchie hat einen größeren Durchmesser als die linke. Grund hierfür ist die Tatsache, dass der rechte Lungenflügel größer ist und somit mit mehr Atemluft versorgt werden muss. Gleichzeitig verläuft die rechte Stammbronchie steiler als die linke, was auch die Gefahr für den Eintritt von Fremdkörpern in die Lunge vergrößert, wenn die Schutzreflexe der Luftleitungswege versagen.

Die Lungen

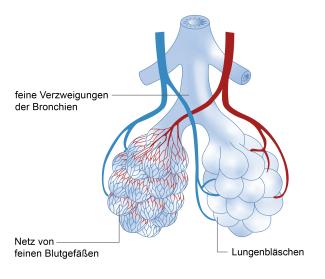

Über die beiden Hauptbronchien gelangt die Atemluft in beziehungsweise aus der Lunge. In den Lungenflügeln verzweigen sich die Bronchien immer mehr und bilden so ein immer feiner werdendes Röhrensystem. Diese Verästelungen werden auch als Bronchiolen bezeichnet und erweitern sich an den Enden zu den Lungenbläschen. Ein solches Lungenbläschen hat einen Durchmesser von ca. 0,1-0,3 mm und besitzt eine hauchdünne Haut. Feine Blutgefäße bilden ein dichtes Netz um die Lungenbläschen. Alle Lungenbläschen, die sich an einer Bronchide befinden, bilden ein Lungenläppchen. Insgesamt hat der Mensch schätzungsweise 300-500 Millionen Lungenbläschen. Dabei umfasst die Lunge 0,73 % bis 3,13 % des Körpergewichts und hat eine Oberfläche von ungefähr 90 ![]() . Hunde haben ebenfalls eine Lungenoberfläche von 90

. Hunde haben ebenfalls eine Lungenoberfläche von 90 ![]() , Katzen hingegen nur 20

, Katzen hingegen nur 20 ![]() und Kaninchen sogar nur 5,9

und Kaninchen sogar nur 5,9 ![]() .

.

-

Die feinsten Verzweigungen der Bronchien enden in traubenförmig angeordneten Lungenbläschen.

Das Lungengewebe des Menschen können wir mit einem lufthaltigen Schwamm vergleichen, dessen Hohlräume die Lungenbläschen darstellen. Diese kleinen kugeligen, luftgefüllten Hohlräume mit einem Durchmesser von 0,1-0,3 mm bestehen aus einer einzigen, extrem dünnen Zellschicht von 0,003 mm Wandstärke. Diese 300 bis 500 Millionen Lungenbläschen werden netzartig von feinsten Blutkapillaren umsponnen. Sie sind ebenfalls sehr zartwandig und bilden ein sehr dichtes Netz um die Lungenbläschen. Würde man die Blutkapillaren aneinander legen, schätzt man ihre Gesamtlänge auf etwa 2500 km.

-

Die Lungenbläschen sind mit einem Netz von haarfeinen Blutgefäßen (Kapillaren) umsponnen.

© Duden Learnattack GmbH

Die Aufgliederung der Lunge in Lungenbläschen führt zu einer enormen Vergrößerung ihrer inneren Oberfläche (ca. 90 ![]() ). Dies bedeutet eine Vergrößerung der Fläche für den Gasaustausch in der Lunge. Mit jedem Atemzug gelangt die Luft in die Nasenhöhle, über den Rachenraum und den Kehlkopf in die Luftröhre, von dort durch die Bronchien zur Lunge bis in die Lungenbläschen. Die Einatemluft wird auf ihrem Weg zur Lunge gereinigt, angefeuchtet und vorgewärmt.

). Dies bedeutet eine Vergrößerung der Fläche für den Gasaustausch in der Lunge. Mit jedem Atemzug gelangt die Luft in die Nasenhöhle, über den Rachenraum und den Kehlkopf in die Luftröhre, von dort durch die Bronchien zur Lunge bis in die Lungenbläschen. Die Einatemluft wird auf ihrem Weg zur Lunge gereinigt, angefeuchtet und vorgewärmt.

Nicht alle Verunreinigungen der Atemluft können in den oberen Atemwegen herausgefiltert werden. Darum sind neben den Hauptbronchien auch die großen Seitenäste der Bronchien mit Schleimdrüsen und Flimmerhärchen ausgestattet. Mit dem hier gebildeten Schleim wird die Atemluft angefeuchtet. Gleichzeitig bindet er feinste Staubteilchen und wird mit diesen zusammen von den Flimmerhärchen nach oben transportiert. Oben, dort wo sich Luft- und Speiseröhre treffen, wird der Schleim nebst Verunreinigungen entweder verschluckt oder ausgehustet.

Um die Lungenflügel herum liegt das Lungenfell. Das Rippenfel, das den gesamten Brustkorb auskleidet, und das Lungenfell schließen einen mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum ein. Dieser Hohlraum ermöglicht die gleitende Verschiebung der Lungen während der Atmung.

Die Entwicklung der Atmungsorgane

Entsprechend ihrer Entwicklung unterscheidet man zwischen den oberen Atemwegen und den unteren. Zu den oberen Atemwegen zählen dabei die Nasenhöhle, die in ihrer Ausbildung mit der Entwicklung von Gesicht und Mundhöhle verbunden ist, sowie der Rachen, der sich aus dem Kiemendarm herausbildet. Die unteren Atemwege entstehen aus einer gemeinsamen Anlage in der Darmwand direkt unter dem Kiemendarm. Hier entsteht eine rinnenartige Wölbung nach vorn, die als Lungen-Trachial-Rinne bezeichnet wird. Die unteren Luftwege umfassen Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien und die Lungen. Das untere Ende der Lungenrinne wächst rasch. Aus ihr entwickeln sich zwei primitive Lungensäckchen. Durch Ausbildung seitlicher Knospen, die ihrerseits immer neue Knospen, sogenannte Tochterknospen, hervorbringen, entwickelt sich das stark verästelte Hohlraumsystem der Lungen. Der obere Abschnitt der Lungenrinne wird von unten nach oben immer mehr abgeschnürt. Hieraus entwickelt sich das Epithel, die oberste Zellschicht von Kehlkopf und Luftröhre. Die bindegewebigen, knorpeligen und muskulösen Bestandteile dieser Organe hingegen bilden sich aus dem embryonalen Bindegewebe (Mesenchym).

Die Atmung

Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang, bei dem der Körper über die Lungen Sauerstoff aufnimmt und Kohlenstoffdioxid ausscheidet. Während dieses Vorgangs führt die Lunge Bewegungen aus, die an einen Blasebalg erinnern.

Im Wesentlichen lässt sich die Atmung in zwei Schritte teilen, die Erweiterung und die Verengung des Brustraums. Bei der Erweiterung des Brustraums kann sich auch die Lunge weiter ausdehnen. Dabei lässt der in der Lunge entstehende Unterdruck Luft einströmen. Bei der Verengung steigt der Druck hingegen an und presst die Luft wieder heraus.

Für die Erweiterung des Brustraums ist das Zwerchfell verantwortlich, das sich unterhalb der Lungenflügel befindet. Es ist im Ruhezustand nach oben, also in Richtung der Lungen, gewölbt. Die Erweiterung des Brustkorbs entsteht durch Zusammenziehen der Muskeln, da sich dadurch das Zwerchfell abflacht. Entspannen sich dann die Muskeln, so wird das Zwerchfell nach oben gedrückt und verengt somit den Brustraum. Diese Art der Atmung wird auch als Bauch- bzw. Zwerchfellatmung bezeichnet. Die zweite Art der Atmung ist die sogenannte Brustatmung. Sie wird durch zwischen den Rippen befindliche Muskeln ausgelöst. Sobald sich diese Muskeln zusammenziehen, hebt sich der Brustkorb und die Luft kann in den vergrößerten Brustkorb einströmen. Zum Ausatmen erschlaffen die Zwischenrippenmuskeln und der Brustkorb kehrt in seine ursprüngliche Position zurück.

Bauch- und Brustatmung laufen parallel zueinander ab. Durch falsche Körperhaltung haben sich aber viele Menschen angewöhnt, fast ausschließlich über den Brustkorb zu atmen und ziehen dabei die Schultern hoch. Die Bauch- und Zwerchfellatmung wird dabei stark vernachlässigt und der Betreffende nimmt nur relativ wenig Atemluft auf. Besser ist es, die Zwerchfellatmung zu trainieren, die beim Säugling noch viel stärker ausgeprägt ist. Durch sie kann der Körper mehr Atemluft aufnehmen. Insbesondere Sprachtherapeuten und Gesangslehrer trainieren diese Art der Atmung ausgiebig, denn sie ist die geeignete Atemtechnik bei Gesang, für rhetorische Berufe und überall dort, wo viel Luft gebraucht wird.

Übrigens, der Mensch atmet im Durchschnitt ca. 11-mal in der Minute, wobei die Lunge ein Fassungsvermögen von etwa 500 hat. Im Vergleich dazu atmen Hunde 18-mal in der Minute bei 320 , Katzen 30-mal in der Minute bei 34 und Meerschweinchen 90-mal je Minute bei gerade mal 1,75 Fassungsvermögen.