Peter Josephus Wilhelmus Debye

* 24.03.1884 in Maastricht

† 02.11.1966 in Ithaca (New York)

PETER DEBYE war einer der bedeutendsten Physiker und Physikochemiker des 20. Jahrhunderts. Er stammte aus den Niederlanden, emigrierte jedoch während des zweiten Weltkriegs nach den USA.

DEBYE befasste sich mit der Quantentheorie, der Wärmelehre und den Dipoleigenschaften von Molekülen. Er führte Röntgenstrukturuntersuchungen an Flüssigkeiten durch und maß Wellenlängen mittels Interferenzmessungen. 1936 erhielt DEBYE den Nobelpreis für Chemie.

1. Die Zeit, in der er lebte

PETER JOSEPHUS WILHELMUS DEBYE wurde 1884 in den Niederlanden geboren, lebte bis zum zweiten Weltkrieg in Europa und emigrierte 1940 in die USA.

Das zwanzigste Jahrhundert war ein sehr bewegtes Jahrhundert, dessen Bild geprägt war von zwei Weltkriegen, Revolutionen und unzähligen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften.

In den Naturwissenschaften wurden unzählige bedeutende Entdeckungen gemacht, von denen viele auch für die Forschungen von PETER JOSEPHUS WILHELMUS DEBYE bedeutsam waren, wie z. B.:

(in chronologischer Reihenfolge vom Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts an)

- Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch die Charakterisierung des Radiums (1903, MARIE CURIE)

- Zerfall von Elementen und Chemie radioaktiver Stoffe (1908, ERNEST RUTHERFORD)

- Zustandsgleichung der Gase und Flüssigkeiten (1910, JOHANNES DIDERIK VAN DER WAALS)

- Erforschung der Kristallstrukturen mittels Röntgenstrahlen (1915, WILLIAM HENRY BRAGG UND WILLIAM LAWRENCE BRAGG)

- Quantentheorie (1918, MAX PLANCK)

- Thermodynamik, mathematische Darstellung (1920, WALTHER NERNST)

- Relativitätstheorie (1921, ALBERT EINSTEIN)

- Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden Strahlung (1922, NIELS BOHR)

- Wellennatur der Elektronen (1929, LOUIS VICTOR DE BROGLIE)

- Entdeckung des Neutrons (1935, JAMES CHADWICK)

- Synthesen von neuen radioaktiven Elementen (1935, FREDERIC JOLIOT-CURIE und IRENE JOLIOT-CURIE)

- Entdeckung von neuen, durch Neutronenbeschuss erzeugten radioaktiven Elementen der durch langsame Neutronen ausgelösten Kernreaktionen (1938, ENRICO FERMI)

- Kernspaltung von Atomen (1944, OTTO HAHN)

- Vorhersage der Existenz der Mesonen (1949, HIDEKI YUKAWA)

- Entdeckung der Mesonen (1950, CECIL FRANK POWELL)

- Entdeckung des Antiprotons (1959, EMILIO SEGRE und

OWEN CHAMBERLAIN)

Den ersten Weltkrieg erlebte DEBYE in Deutschland, in Göttingen.

Viele Europäer wanderten schon zu dieser Zeit in die Staaten aus, DEBYE blieb.

Zu Beginn des zweiten Weltkrieges befand sich DEBYE in Berlin, als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts.

1940 verließ er Deutschland und Europa, wanderte nach den USA aus und blieb bis zu seinem Tod 1966 dort.

Um den Druck auf das Krieg führende Japan zu erhöhen, warf die USA am 6. August 1945 auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki jeweils eine Atombombe. Dabei kamen Millionen Menschen ums Leben und noch heute leiden viele unter den Folgen der atomaren Strahlung.

2. Lebenslauf

PETER JOSEPHUS WILHELMUS DEBYE wurde am 24.03.1884 in Maastricht geboren. Seine Schulzeit verbrachte er an der Grund- und Sekundarschule in Maastricht und zeigte schon frühzeitig Interesse an den Naturwissenschaften.

Nach Beendigung der Schulzeit wechselte DEBYE nach Aachen an die Technische Hochschule.

1905 schloss er sein Studium mit einem akademischen Grad in „elektrischer Technologie“ ab und arbeitete anschließend für zwei Jahre als Assistent am technologischen Institut in Aachen.

Ende des Jahres 1906 begibt sich PETER DEBYE dann nach München, um an der dortigen Universität zu lehren und zu forschen. 1908 promoviert er in München und qualifiziert sich 1910 zum Hochschuldozenten.

Im Jahre 1911 wird DEBYE als Professor für theoretische Physik an die Universität nach Zürich berufen. Er bleibt knapp zwei Jahre in Zürich und kehrt dann in die Niederlande zurück.

1912 wird der Wissenschaftler zum Professor der theoretischen Physik an der Universität von Utrecht ernannt, 1914 wechselt er an die Universität nach Göttingen, wo er etwas später Direktor des Instituts für Physik wird. Bis Ende 1919 blieb DEBYE nun in Göttingen.

Schon 1912 formuliert der junge Wissenschaftler seine „Theorie der spezifischen Wärme“, später auch als DEBYE-Theorie bezeichnet.

Etwas später veröffentlicht er seine „Theorie zur Temperaturunabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten“.

Ebenfalls im Jahre 1912 erkannte DEBYE, dass viele Moleküle permanente elektrische Dipole aufweisen. In seiner Dipoltheorie untersuchte er den polarisierenden Einfluss elektrischer Felder auf Moleküle.

Schon 1915 wird PETER DEBYE Herausgeber der „Physikalischen Zeitschrift“ und behält diese Funktion bis zu seiner Emigration aus Deutschland 1940.

Gemeinsam mit P. SCHERRER entwickelt er das „DEBYE-SCHERRER-Verfahren“. Sie veröffentlichen ihre Erkenntnisse 1915. Beim DEBYE-SCHERRER-Verfahren, das auch als Kristallpulvermethode bezeichnet wird, kann die Kristallstruktur pulverförmiger Substanzen untersucht werden. Setzt man die pulverförmigen kristallinen Stoffe verschiedener Strahlung, z. B. Röntgen-, Elektronen- oder Neutronenstrahlung aus, so wird diese Strahlung z. T. an den Kristallen reflektiert. Interferenzen treten auf. Anhand dieser Interferenzen kann auf die Struktur der Substanz geschlossen werden.

1920 kehrt DEBYE nach Zürich an die Technische Hochschule zurück und fungiert dort als Direktor, gleichzeitig lehrt und forscht er weiter.

Ab 1922 befasst er sich mit Elektrolyten und veröffentlicht 1922 gemeinsam mit Hückel eine Theorie der starken Elektrolyte in wässriger Lösung, die „DEBYE-HÜCKEL-Theorie“.

Bis 1923 erforscht DEBYE außerdem mithilfe der Röntgenstrukturanalyse die Struktur verschiedener Flüssigkeiten und setzt seine Untersuchung der Kristalle durch Interferenzmessungen fort.

Nach ihm sind weitere Theorien und Phänomene benannt, z. B.:

| der „DEBYE-SEARS-Effekt“, der bei der Beugung von Licht an Ultraschallwellen auftritt, | |

| der „DEBYE-WALLER-Faktor“ (auch als „DEBYE- Wärmefaktor“ bezeichnet), der bei der Beugung von Röntgen-, Elektronen- oder Neutronenstrahlen an Kristallen berücksichtigt werden muss. |

In den zwanziger Jahren versucht PETER DEBYE, den COMPTON-Effekt quantentheoretisch zu deuten.

1927 wechselte PETER DEBYE als Direktor des Physikalischen Instituts nach Leipzig und bleibt bis 1935 in Leipzig.

Gleichzeitig, aber unabhängig von W. F. GIAUQUE, schlägt der Wissenschaftler 1927 ein Verfahren der adiabatischen Entmagnetisierung zur Erzeugung tiefer Temperaturen vor.

Von 1935 bis 1940 schließlich ist der Wissenschaftler in Berlin, am „Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik“ tätig und lehrt gleichzeitig als Professor an der Universität von Berlin.

1936 erhält PETER DEBYE den Nobelpreis für Chemie in Anerkennung seiner Forschungen zu Molekülstruktur und Dipolmomenten und die Beugung von Röntgenstrahlen und Elektronen in Gasen.

Im Jahre 1940 emigriert PETER DEBYE in die USA, nach Ithaca in New York. Dort lehrt und forscht er als Professor für physikalische Chemie an der Cornell-University.

1946 wird er amerikanischer Staatsbürger.

1952 geht DEBYE in den Ruhestand.

PETER JOSEPHUS WILHELMUS DEBYE stirbt am 02.11.1966 in Ithaca (New York).

3. Bedeutende Leistungen

- Theorie der spezifischen Wärme, auch DEBYE-Theorie

- Dipoltheorie, polarisierender Einfluss elektrischer Felder auf Moleküle

- DEBYE-SCHERRER-Verfahren, auch Kristallpulvermethode

- DEBYE-HÜCKEL-Theorie, Theorie der starken Elektrolyte in wässriger Lösung

- Erforschung des DEBYE-SEARS-Effektes

- DEBYE-WALLER-Faktor, auch DEBYE-Wärmefaktor

- Verfahren zur adiabatischen Entmagnetisierung zur Erzeugung tiefer Temperaturen

-

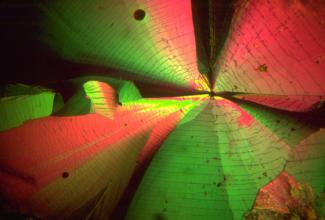

Vitaminkristall (mikroskopische Aufnahme)