Der Wilsonzyklus der Plattentektonik

Der Wilsonzyklus der Plattentektonik fasst modellhaft jene Prozesse zusammen, mit denen Geologen die Entstehung von Ozeanen und Gebirgen zu erklären suchen. Die Theorie der Plattentektonik ist eine Weiterentwicklung der von ALFRED WEGENER formulierten Theorie der Kontinentalverschiebung bzw. -drift (auch Kontinentaldrift-Theorie). Sie fußt vor allem auf geophysikalischen und geologischen Untersuchungen im ozeanischen Bereich.

Zur Entwicklung und Veränderung der Erdoberfläche durch endogene (erdinnere) Kräfte gibt es unterschiedliche Auffassungen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Theorie des Mobilismus durchgesetzt. Diese geotektonische Hypothese geht von der Annahme aus, dass Teile der Erdkruste über ihrer Unterlage im Erdinneren verschiebbar sind.

ALFRED WEGENER, einer der Begründer des Mobilismus, stellte im Jahre 1912 die Hypothese der Kontinentalverschiebung, auch als Kontinentaldrift-Theorie bezeichnet, auf, die allerdings nur von der Beweglichkeit der Kontinente ausging.

Die wegnersche Kontinentaldrift-Theorie wurde auf der Basis neuer Erkenntnisse zur Theorie der Plattentektonik weiterentwickelt. Danach besteht die Erdkruste aus gegeneinander verschiebbaren bzw. driftenden Platten, deren Bewegungen u. a. zur Entstehung von Ozeanen und Gebirgen (Video 1) geführt haben (Bild 1).

-

Plattentektonik

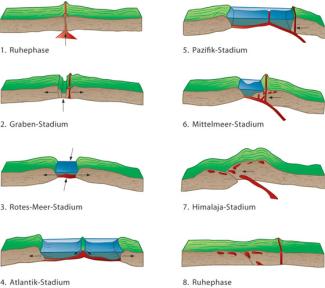

Der Wilsonzyklus beschreibt und erklärt die Stadien der Plattentektonik und ihre Ergebnisse (Bild 2).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich diese Stadien über Jahrmillionen erstrecken und sich die jährlichen Veränderungen nur im Millimeterbereich bewegen.

1. Stadium

Das erste Stadium des Wilsonzyklus ist das Graben-Stadium . Es wird durch im Erdinneren vorhandene Wärmeströme, die sogenannten Hot Spots („Heiße Flecken“), ausgelöst, die die Erdkruste aufreißen und kontinentale Grabenbrüche entstehen lassen. Beispiele für ein solches auch heute zu beobachtendes Aufreißen und Auseinanderbrechen von Kontinenten sind der Ostafrikanische Graben mit dem Malawi- und dem Tanganjikasee, aber auch der Rotmeer-Graben zwischen Afrika und Asien, der vom Roten Meer bedeckt ist. Durch das Auseinanderdriften der beiden Kontinente entstand hier ein weit geöffneter Grabenbruch.

2. Stadium

Driftet die kontinentale Kruste weiter auseinander, wird das Rote-Meer-Stadium erreicht. Hier gelangen Gesteinsschmelzen aus dem Erdmantel (der unterhalb der Erdkruste befindlichen Schale der Erde) in den zuvor angelegten Graben und bilden beiderseits dieser „Risswunde“ neuen Meeresboden, die erste Ozeankruste. Bei anhaltendem Auseinanderdriften von Asien und Afrika könnte sich folglich der heutige Rotmeer-Graben in den nächsten Jahrmillionen zu einem Ozean ausweiten.

Typisch für solche frühen Ozeanbecken sind ausströmende erzhaltige Wässer am Meeresboden, die sogenannten „White and Black Smokers“. Auch die gibt es im Roten Meer.

3. Stadium

Nach dem Roten-Meer-Stadium folgt mit dem Atlantik-Stadium bereits das letzte Stadium der auseinanderdriftenden Kontinentalplatten:

Die aus dem Erdmantel aufgestiegene Gesteinsschmelze (Lava) hat das ganze Ozeanbecken ausgefüllt und eine neue ozeanische Kruste gebildet. Ein Ozean ist entstanden.

Im Zentrum dieser Ozeane sind sogenannte mittelozeanische Rücken zu finden, die auch alle großen Ozeane unserer Erde besitzen. In den mittelozeanischen Rücken quellen ständig Gesteinsschmelzen aus dem Erdmantel empor und bilden beiderseits des Rückens eine immer neue ozeanische Kruste.

Ein typisches Beispiel dafür ist der zwischen Amerika und Europa und Afrika über viele tausend Kilometer in Nord-Süd-Richtung verlaufende Mittelatlantische Rücken. In seinem Bereich, aus dem beispielsweise Island bis über die Wasseroberfläche emporragt, kommt es immer wieder zu gewaltigen Vulkanausbrüchen und zur Entstehung neuer Inseln.

4. Stadium

Im Pazifik-Stadium tauchen die ozeanischen Krusten bzw. Platten dann an ihren Rändern unter die kontinentalen Platten ab, da sie spezifisch schwerer sind als die festländischen Teile der Erdkruste. Dieser Vorgang wird als Subduktion der Ozeanplatten bezeichnet. Im Gefolge der Subduktion bilden sich an den Plattenrändern Tiefseegräben. Sie sind besonders deutlich rings um den Pazifik ausgebildet, wie beispielsweise der Atacamagraben vor der Westküste Südamerikas und der Mexikograben vor der Westküste Zentralamerikas. In der Regel treten an den „Abtauchzonen“ auch häufig Erdbeben auf.

Beim Abtauchen wird gleichzeitig das Gesteinsmaterial der ozeanischen Platte in größeren Tiefen wieder aufgeschmolzen und kann am Rand der Kontinentalplatten als Magma aufsteigen. Vulkanketten markieren dann meist die Grenzen zwischen den Platten. Charakteristisch für dieses Stadium sind die Vulkanketten in den Kordilleren Mittel- und Südamerikas oder die Erdbebenregion um die Andreasspalte in Kalifornien.

5. Stadium

Im Mittelmeer-Stadium werden Ozeane durch aufeinander zudriftende Platten und das Abtauchen der ozeanischen unter die kontinentalen Platten immer weiter eingeengt. Letztlich können sie auch ganz verschwinden.

Eine solche Subduktion zweier Platten vollzieht sich gegenwärtig im Mittelmeerraum. Die gegeneinanderdriftende Eurasische und Afrikanische Platte engen das Mittelmeerbecken immer mehr ein. Das Mittelmeer wird es folglich in einigen Millionen Jahren nicht mehr geben.

6. Stadium

In diesem Stadium, dem Himalaya-Stadium, ist der Ozean durch die sich aufeinanderzubewegenden kontinentalen Platten am Verschwinden. Wenn die Platten schließlich zusammentreffen, kollidieren, kommt es durch den starken Druck zunächst zur Verfaltung von Teilen der kontinentalen Kruste. Faltengebirge, wie die Anden, der Himalaja oder die Alpen, entstehen.

Da sie durch die Kollision von Platten entstanden sind, bezeichnet man die Faltengebirge auch als Kollisionsorogene.

Setzt sich der Prozess des Zusammenschubs der beiden Kontinentalplatten fort, können sich diese in einzelnen Teilen, sogenannten Spänen, übereinander schieben. Dabei können sogenannte Deckengebirge entstehen, das heißt, die Späne der kontinentalen Kruste gleiten wie Decken übereinander.

7. Stadium

Bei der Entstehung bzw. Heraushebung der Faltengebirge beginnt zugleich ihre Abtragung. Ist das Gebirge schließlich wieder völlig abgetragen worden, befindet sich der Wilsonzyklus in seiner letzten Phase, der Ruhephase. Jetzt können die Kontinente wieder aufbrechen und mit dem Graben-Stadium in einen neuen Zyklus eintreten.

-

Der Wilson-Zyklus