Der Gang nach Canossa

Im Zentrum des Investiturstreites stand die Frage, wer berechtigt wäre, Bischöfe oder Äbte in ihre Ämter einzusetzen (Einsetzung = lat.: investitura). Der König war daran interessiert, Bischöfe selbst ins Amt einzusetzen, denn

- als weltliche Herrscher waren Bischöfe Vasallen des Königs und somit zur Loyalität verpflichtet,

- Kirchenfürsten hinterließen aufgrund ihres Zölibats keine Nachkommen, so konnten die Landesherren kirchliche Ämter nach dem Ableben der Bischöfe erneut vergeben.

Der Papst war der Meinung, die Investitur könne nur mit göttlicher Vollmacht geschehen. Letztlich ging es um ihm um den Weltherrschaftsanspruch. Somit kollidierten zwei Anschauungen. Ein spannendes Kapitel deutscher Geschichte begann.

Zweigewaltenlehre

Die sogenannte Zweigewaltenlehre geht auf Papst Gelasius (5. Jh.) zurück. Danach unterschied man die Welt in einen

- weltlichen und

- geistlichen Bereich.

Danach ist der König lediglich Laie und nicht zugleich Geistlicher. Die geistliche Gewalt darf nur von geweihten Priestern durchgeführt werden. Dieses Prinzip wurde mit der Zeit sehr vernachlässigt.

Investiturrecht

So war es im Hochmittelalter seit HEINRICH III. üblich geworden, den ins Amt zu setzenden geistlichen Würdenträgern, den Äbten und Bischöfen, nach der Leistung von

- Handgang (lat.: commendatio) und

- Treueid (lat.: fidelitas)

Ring und Stab als Symbole ihrer geistlichen Autorität zu überreichen. Dies taten die Landesherren im Rahmen ihres Investiturrechts. Außerdem konnten sie Nichtgeistliche ins Bischofsamt einsetzen (Laieninvestitur). Kirchenreformer wandten sich gegen diese den Kirchengesetzen widersprechenden Tendenzen. Außerdem protestierten sie gegen den moralischen Verfall der Kirche, stritten gegen die Nichteinhaltung des Zölibats (seit dem 6. Jh. für alle Geistlichen vorgeschrieben sind Heiratsverbot und sexuelle Enthaltsamkeit) und gegen den Kauf und Verkauf kirchlicher Ämter.

Als Erster verurteilte der im Jahr 1058 inthronisierte Papst NIKOLAUS II. (1058/59–1061) im Jahre 1059 unter Mitwirkung zahlreicher Bischöfe die „Laieninvestitur“. Papst und Bischöfe beschlossen mit dem Papstwahldrekret, dass nur noch die Kardinäle das Recht der Papstwahl haben sollten.

NIKOLAUS II. wollte mit diesem Dekret seine eigene Wahl nachträglich legalisieren. Das Investiturrecht des deutschen Königs wurde mit diesem Edikt jedoch noch nicht angetastet.

Der deutsche König durfte weiterhin Bischöfe und Äbte in ihre kirchlichen Ämter einsetzen.

Auch Papst ALEXANDER II. änderte daran nichts. Als er 1073 starb, wurde der Bischof HILDEBRAND am 22. April 1073 als GREGOR VII. neuer Papst. Dieser verkündete die nach ihm benannte „Gregorianische Reform“: Er verbot

- Laieninvestitur,

- Priester-Ehe,

- Simonie (Verkauf kirchlicher Ämter, Zeremonien oder Gegenstände).

-

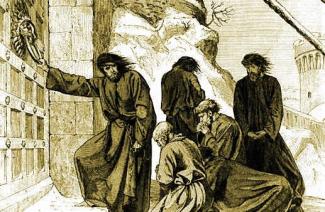

AUGUST VON HEYDENS Stahlstich zeigt den Buße leistenden HEINRICH in Canossa.

D. Langermann, Berlin

„Dictatus Papae“

Das von GREGOR VII. erlassene „Dictatus Papae“ (Text 1) besagte, dass der Papst der oberste Herr der Christenheit wäre, seine Macht sollte sogar soweit reichen, selbst Könige absetzen zu dürfen. Das Motto lautete:

„Alle Reiche sind Lehen des Petrus“.

Der Investiturstreit

Das löste den sogenannten Investiturstreit (1075/76–1122) aus, in dessen Zentrum die Frage stand, wer berechtigt wäre, Bischöfe oder Äbte in ihre Ämter einzusetzen. (Einsetzung = lat.: investitura).

Gegen die Reform GREGORs wandte sich der deutsche König HEINRICH IV. Er wollte weiterhin Kirchenfürsten einsetzen dürfen, die seine Politik im Reich vertraten.

- Als weltliche Herrscher waren sie Vasallen des Königs und somit zur Loyalität verpflichtet.

- Kirchenfürsten hinterließen aufgrund ihres Zölibats keine Nachkommen, so konnten die Landesherren kirchliche Ämter nach dem Ableben der Bischöfe erneut vergeben.

(So hatte der König eigenmächtig bereits im Jahre 1071 die Neubesetzung des Mailänder Erzbistums vorgenommen, woraufhin Papst ALEXANDER II. den Erzbischof von Mailand exkommunizierte.)

Aber auch GREGOR hatte ein Interesse daran, alle weltlichen Einflüsse auf kirchliche Würdenträger auszuschalten. Er ging davon aus, dass der König ein Laie war, da ihm die priesterliche Weihe fehle, und deshalb nicht berechtigt, Investituren durchzuführen. Dies könnte nur mit göttlicher Vollmacht (Dei gratia) geschehen. Der König verfüge jedoch nicht über göttliche Vollmacht.

De facto ging es natürlich um Macht: um den päpstlichen Weltherrschaftsanspruch, der in den 27 Sätzen des „Dictatus papae“ (Text 1) formuliert wurde. Die Synode in Rom drohte daraufhin 1075 den König mit dem Bann, woraufhin HEINRICH und die empörten deutschen Bischöfe am 24. Januar 1076 GREGOR VII. für abgesetzt erklärten (Wormser Synode). Respektlos richtete sich HEINRICHs Appell

„... an Hildebrand, nicht mehr den Papst, sondern den falschen Mönch ...“

König HEINRICH IV. betrachtete sich selbst als Gesalbter des Herrn und forderte:

„So steige du denn, der du verdammt bist, herab, verlasse den apostolischen Stuhl, den du dir angemaßt hast ... Ich, Heinrich, durch Gottes Gnade König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen: Steige herab!“

Der Papst machte seine Drohung wahr und sprach am 14. Februar 1076 auf der Fastensynode den Bann aus. Zudem stieß er den Erzbischof von Mainz wird aus der Kirche aus. Das bedeutete für HEINRICH die Exkommunikation, also den Ausschluss aus der Kirche. Damit war formal der Treueid der Fürsten und Bischöfe aufgehoben. Gebannt konnte er also nicht mehr König sein. Die deutschen Fürsten und Bischöfe drängten nun zur Tat. Es kam zu Kämpfen zwischen den zerstrittenen Lagern in Deutschland. Auf der Fürstenversammlung in Trebur wurde klar, dass der König handeln musste, denn immer mehr Fürsten fielen von ihm ab. Um die innerdeutschen Fehden zu beenden und seinen Status als König zu erneuern, trat HEINICH IV. den berühmten „Gang nach Canossa“ an, der gewiss nur ein taktischer Schachzug war. Der König wollte die Ruhe im Land wieder herstellen. Die deutsche Fürstenopposition wählte jedoch während seiner Abwesenheit am 15. März 1077 den von Papst GREGOR VII. unterstützten RUDOLF VON SCHWABEN (VON RHEINFELDEN, geb. 1080) zum Gegenkönig.

Der Gang nach Canossa

Kaiser HEINRICH IV. trat im Winter 1076/77 mit seiner Familie den beschwerlichen Weg über die Alpen an. Drei Tage lang, vom 26. bis 28. Januar, wartete er bei klirrender Kälte im Büßergewand vor der Burg Canossa am Nordhang des Apennin auf die Aufhebung des Banns durch den Papst. Dorthin nämlich hatte sich der furchtsame Papst, der gerade auf dem Weg zum Reichstag in Augsburg war, begeben, nachdem er erfahren hatte, HEINRICH wäre in Italien. Mit seinen Truppen hätte der König sehr leicht den Papst gefangen nehmen und so den Bann annullieren lassen können. GREGOR wusste nichts von HEINRICHs Absichten, deshalb ließ er ihn warten. Nachdem man sicher war, dass keine Gefahr vom König ausging, erklärte der Abt von Cluny schließlich am 28. Januar die Aufhebung der Exkommunikation des Kaisers und somit die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Christenheit. HEINRICH schwor dem Papst unbedingten Gehorsam und sicherte ihm Treue und königlichen Schutz zu.

Der Investiturstreit geht weiter

HEINRICH war sich sicher, dass mit der Aufhebung des Bannes durch den Papst sein Status als deutscher König wiederhergestellt wäre. Nach der Wahl RUDOLFs VON SCHWABEN zum Gegenkönig durch die deutsche Fürstenopposition brach in Deutschland ein Bürgerkrieg um die Königskrone aus. In der Schlacht an der Elster am 15. Oktober 1080 tötete HEINRICH seinen Rivalen RUDOLF. Er hackte ihm die rechte Hand ab (das Abhacken der Schwurhand galt als Gottesurteil). GREGOR VII. exkommunizierte HEINRICH nun erneut, daraufhin eilte der König nach Rom, nahm die Stadt 1084 ein, stellte einen Gegenpapst auf und ließ sich von WIBERT VON RAVENNA (als Gegenpapst CLEMENS III.) zum Kaiser krönen. GREGOR VII. saß derweil in der Engelsburg und wartete auf seine Befreiung. Die süditalienischen Normannen eilten dem Papst zu Hilfe, und der König musste angesichts der militärischen Überlegenheit abziehen. GREGOR ging ins Exil.

Der König konnte seine Herrschaft trotz der Wahl eines weiteren Gegenkönigs wieder konsolidieren. Für den Nachfolger CLEMENS III., den Reformkirchenmann URBAN II., war der Zug zur Befreiung Jerusalems (1. Kreuzzug) wichtiger als Investiturfragen. Papst PASCHALIS erneuerte jedoch 1105 die Exkommunikation HEINRICHs. Als dieser 1106 starb, wurde er im Dom zu Speyer beigesetzt, jedoch ein zum Bischof aufgestiegener ehemaliger Hirsauer Mönch ließ noch im selben Jahr das Grab von HEINRICH IV. öffnen, um den Leichnam in ungeweihter Erde zu verscharren. Erst fünf Jahre später erhielt der König ein kirchliches Begräbnis.

Erst das Wormser Konkordat von 1122 beendete den Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst.