Frankreichs Bemühen, ein preußisches Deutschland zu verhindern

Für Frankreich war es schon immer von herausragendem Interesse, dass sich kein deutscher Einheitsstaat bildete. Durch einen deutschen Nationalstaat glaubte sich Frankreich in seiner Sicherheit bedroht und fürchtete um seine Ostgrenze. Ein politisch in viele Einzelstaaten zersplittertes Deutschland ließ sich auch wesentlich leichter kontrollieren und konnte zu Frankreich auch machtpolitisch nicht in Konkurrenz treten. Die von BISMARCK betriebene preußische Außenpolitik musste daher in den Augen der Pariser Regierung bedrohlich wirken. Zielte sie doch genau darauf ab, was diese zu verhindern suchte: die Gründung eines deutschen Nationalstaates.

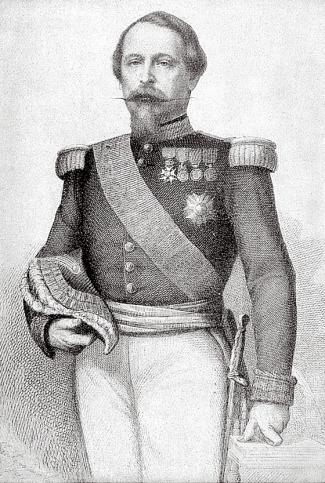

Zu diesen langfristigen politisch-strategischen Überlegungen Frankreichs kamen kurzfristig noch innenpolitische Motive hinzu. Die Regierung NAPOLEONS III. war durch außenpolitische Fehlschläge unter immer größeren innenpolitischen Druck geraten. Die liberale Opposition wurde immer stärker. NAPOLEON III. brauchte den politischen Erfolg gegen Preußen, um das Überleben des 2. Kaiserreiches zu sichern. Seine Regierung musste deshalb die Gründung eines deutschen Einheitsstaates unter der Führung Preußens um jeden Preis verhindern. Dies schloss auch einen Krieg mit ein. Und wegen der aufgeheizten nationalistischen Stimmung in Frankreich hatte die Regierung nach Bekanntwerden der Emser Depesche keine andere Möglichkeit mehr als die Kriegserklärung. Zu groß waren für das Ehrgefühl und das Nationalbewusstsein der Franzosen die vermeintlichen Demütigungen durch die Politik BISMARCKS gewesen.

Der Widerstand NAPOLEONS III.

Nachdem Frankreich nach dem Sieg Preußens über Österreich in Königgrätz einen von Preußen dominierten Norddeutschen Bund nicht verhindern konnte, versuchte NAPOLEON III. im Friedensschluss von Prag am 23. August 1866 ein weitergehendes Übergreifen Preußens auf Süddeutschland zu verhindern. Er schaffte es, dass in den Friedensvertrag die Formulierung aufgenommen wurde, dass die süddeutschen Staaten international unabhängig blieben. Damit wollte NAPOLEON III. die Selbstständigkeit der süddeutschen Staaten gewahrt wissen. Konnte er schon die preußische Vorherrschaft in Norddeutschland nicht mehr verhindern, so sollte durch diesen Friedensvertrag die Schaffung eines starken deutschen Nationalstaates unter preußischer Vorherrschaft verhindert werden.

Der Widerstand NAPOLEONS III. gegen die Pläne BISMARCKs hatte aber nicht nur außenpolitische Gründe, sondern war auch innenpolitisch motiviert. Denn der französische Kaiser war nach den Fehlschlägen verschiedener außenpolitischer Abenteuer in der polnischen Frage, in Nordamerika und in Mexiko auch innenpolitisch verwundbar geworden. Seine in den fünfziger Jahren enorm gestiegene Popularität schwand dahin. Die Opposition im Land wurde immer stärker. Schon wurde von einer liberalen Epoche in seiner Herrschaft gesprochen. Königgrätz wurde ebenso sehr als Frankreichs Niederlage empfunden wie die von Österreich. Der französische Kaiser musste einen preußisch bestimmten deutschen Einheitsstaat verhindern. Gelang ihm dies nicht, war nicht nur seine persönliche Herrschaft gefährdet, sondern auch das 2. Kaiserreich in seiner Gesamtheit.

Durch die Politik BISMARCKS, der die Macht Preußens vergrößern wollte, fühlte sich Frankreich nicht nur in seiner Sicherheit bedroht, sondern auch in seiner Ehre verletzt. Revanche für Sadowa (tschechischer Name für Königgrätz) wurde zum Leitmotiv der Pariser Politik. NAPOLEON III. wollte nun zumindest einen Ausgleich für die erlittene politische Schmach. Wenigstens Luxemburg sollte französisch werden. Bis zu dessen Auflösung 1866 hatte Luxemburg dem Deutschen Bund angehört. In der Bundesfestung der Stadt Luxemburg war immer noch eine preußische Garnision stationiert. Die Mehrheit der Bevölkerung sprach eine deutsche Mundart, und die Zeitungen schrieben hochdeutsch. Amtssprache war allerdings Französisch. Mit den Niederlanden war Luxemburg in dynastischer Personalunion verbunden, da der niederländische König gleichzeitig Großherzog von Luxemburg war.

Im Frühjahr 1867 drängte der diplomatische Gesandte NAPOLEONS III. in Berlin, VINCENT GRAF BENEDETTI, bei BISMARCK auf eine Entscheidung zugunsten Frankreichs. BISMARCK machte dem französischen Abgesandten in monatelangen Verhandlungen durchaus Hoffnungen darauf, dass Preußen seine Garnision räumen und einen Anschluss Luxemburgs an Frankreich wohlwollend bewerten würde.

Diplomatisches Verwirrspiel

Für BISMARCK war aber längst klar, dass er Frankreich kein Gebiet überlassen konnte, das direkt an das preußisch-deutsche Rheinland grenzte. Damit wäre die Gründung eines norddeutschen Bundesstaates nur unnötig belastet worden, sowohl politisch wie auch moralisch. Deshalb hintertrieb er auch die französisch-niederländischen Verhandlungen über einen Verkauf Luxemburgs. Auf politischen Druck Berlins hin erklärte der holländische König, Luxemburg nicht abtreten zu wollen.

NAPOLEON III. hatte sich, getrieben von der nationalistischen Revanchestimmung in der französischen Öffentlichkeit, auf ein diplomatisches Verwirrspiel mit BISMARCK eingelassen und war von diesem düpiert worden. Die Stimmung in Frankreich trieb nun zum Krieg. Noch aber war BISMARCK zu diesem Schritt nicht bereit. Er wollte erst die Herrschaft Preußens in Norddeutschland festigen und die Wehrgesetzgebung auf alle die Gebiete ausdehnen, die nicht zu den altpreußischen Stammländer zählten. Außerdem hatte er noch die Hoffnung, dass sich der Autoritätsverfall NAPOLEONS III. fortsetzte. Dadurch würden die Chancen auf eine friedliche Gründung eines deutschen Einheitsstaates steigen.

Vor diesem Hintergrund muss auch die diplomatische Krise um die spanische Thronfolge 1868 bis 1870 gesehen werden. Nachdem am 2. Juli 1870 offiziell bekannt gegeben wurde, dass Prinz LEOPOLD VON HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN gewillt war, die spanische Krone anzunehmen, waren die nationalen Emotionen in Frankreich nicht mehr zu bremsen. Wiederum fühlte man sich durch den deutschen Kanzler gedemütigt. Der Krieg wurde zu einer Frage der Ehre. Schon am 6. Juli erklärte die französische Regierung ihre Kriegsbereitschaft. Die Regierung wurde von der emotionalen Stimmung der Öffentlichkeit getrieben. Das Überleben des 2. Kaiserreiches hing nun von einem Sieg über Preußen ab.

Französische Fehleinschätzung

Noch einmal bekam aber die Diplomatie ihre Chance. In Übereinstimmung mit dem preußischen König widerrief LEOPOLD seine Kandidatur. BISMARCK, der bereits die Mobilmachung plante, stand nun diplomatisch mit dem Rücken zur Wand und dachte schon an Rücktritt.

In Paris konnte sich die Regierung aber nicht mehr dem Sog der nationalistischen Stimmung entziehen. In krasser Fehleinschätzung der Situation und Überbewertung der eigenen Position verlangte NAPOLEON III. vom preußischen König die Zusicherung, dass auch in Zukunft kein Mitglied des Hauses Hohenzollern für den spanischen Thron kandidieren werde. Dies wurde von WILHELM I. abgelehnt. Die Umformulierung der Emser Depesche durch BISMARCK wurde in Paris als glatte Beleidigung angesehen und führte zur Kriegserklärung Frankreichs an Preußen am 19. Juli 1870.

Die französische Regierung hatte in dieser Situation die wohl einmalige Chance verpasst, einen politisch-diplomatischen Sieg über Preußen zu erringen. Bei einer richtigen Einschätzung der politischen Lage und mit mehr diplomatischem Geschick hätte Paris die preußische Regierung diplomatisch täuschen und wohl auch einen Rücktritt BISMARCKS bewirken können. Damit wäre wohl auch der deutsche Einheitsstaat unter preußischer Führung ad acta gelegt worden.

Gefangen in der aufgeheizten nationalistischen öffentlichen Stimmung, war die französische Regierung zu einem solchen Vorgehen aber nicht mehr fähig. NAPOLEON III. wollte die Konfrontation mit Preußen. Er brauchte den militärischen Sieg. Davon hing das Überleben seiner Herrschaft ab.

-

NAPOLEON III. (1808–1873)