Bismarcks Bündnisgeflecht zur Kriegsverhinderung

Die Gründung des Deutschen Reiches hatte das europäische Kräfteverhältnis verändert. BISMARCK sah sich gezwungen, mit seiner Außenpolitik die Großmächte auf dem Kontinent davon zu überzeugen, das Deutschland keine Vormachtstellung in Europa erstrebte. Aus diesem Grunde schuf er ein kompliziertes Bündnisgeflecht zwischen dem Deutschen Reich und den anderen europäischen Großmächten, vor allem Österreich und Russland. Dessen Hauptziele bestanden darin, Frankreich in Europa zu isolieren, um einen Revanchekrieg zur Korrektur der Ergebnisse des Deutsch-Französischen Krieges auszuschließen. Insgesamt dienten die von Bismarck geschlossenen Verträge damit der Erhaltung des Friedens in Europa und der Absicherung der politischen Position und wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands.

Notwendigkeit der Bündnispolitik

Mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 nach dem Sieg über Frankreich hatte sich das Kräfteverhältnis im europäischen Staatensystem verschoben. Es kam nun sehr darauf an, alle anderen europäischen Großmächte davon zu überzeugen,

- dass das zur Großmacht Deutschland gewachsene Preußen keine Bedrohung darstellte und

- dass das neue Deutsche Reich keine Ansprüche auf die Erringung einer Vormachtstellung in Europa erhob.

Das war nicht einfach.

Die wirtschaftliche Stärke des nach dem Deutsch-Französischen Krieg geeinten, von Österreich abgegrenzten Deutschland und dessen militärischer Vorsprung gegenüber anderen europäischen Staaten waren nicht dazu angetan, BISMARCKS Worten, keine weiteren Gebiete erobern zu wollen, Vertrauen zu schenken. Im Gegenteil:

Die europäischen Staaten beobachteten voller Sorge und Misstrauen z. B. den enormen Anstieg der deutschen Industrieproduktion und die damit zunehmende Bedeutung des Landes als Konkurrent auf dem Weltmarkt.

Dieses Misstrauen seiner europäischen Nachbarn war für die Außenpoltik des Deutschen Reichs eine Herausforderung.

BISMARCKS Außenpolitik

Die von BISMARCK als deutschem Reichskanzler bis 1890 geleitete Außenpolitik wurde entscheidend bestimmt von seiner Einstellung zu Frankreich.

BISMARCK nahm an, dass Frankreich seine Niederlage und den Verlust von Elsass-Lothringen nicht verwinden konnte und jede sich ergebende Gelegenheit nutzen würde, um einen Revanchekrieg zu beginnen. Ein erklärtes Ziel seiner Außenpolitik bestand deshalb darin, Frankreich gegenüber den anderen Großmächten politisch zu isolieren.

Zeitweise gelang ihm das auch, indem er das Interesse Frankreichs auf koloniale Ziele lenkte. Dabei hoffte er gleichzeitig, dass das zu Konflikten zwischen Frankreich und der Kolonialmacht England führte. Als Haupansatzpunkt für die Isolation Frankreichs in Europa betrachtete er aber ein Bündnissystem Deutschlands mit anderen europäischen Großmächten.

-

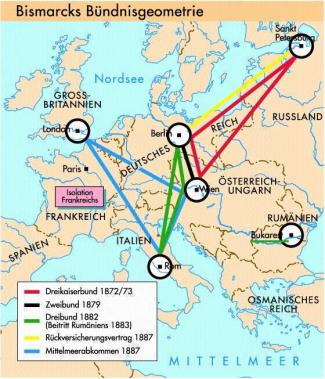

BISMARCKS Bündnisgeometrie

Die Bündnisgeometrie von BISMARCK

Das erste Bündnis des Systems war das 1872 geschlossene Dreikaiserabkommen zwischen Deutschland, Österreich und Russland, das in der monarchischen Tradition der Heiligen Allianz von 1815 stand. Mit der Verständigung zwischen den drei Monarchen setzte BISMARCK die traditionelle Freundschaft zu Russland fort. Gleichzeitig erreichte er durch die Einbeziehung des österreichischen Kaisers, dass die Gegensätze zwischen dem Zarenreich und Österreich bei der Erlangung der Vorherrschaft auf dem Balkan nicht weiter ausuferten und zum Krieg führten.

Die Konflikte und die fortwährenden außenpolitischen Spannungen um Herrschaftsansprüche auf dem Balkan waren Auslöser für ein weiteres Abkommen. Im Jahre 1879 schlossen sich Österreich und das Deutsche Reich zum Zweibund zusammen.

Beide Länder vereinbarten in diesem Beistandspakt die gegenseitige Bündnispflicht im Falle eines russischen Angriffs. Sollte der Angriff durch eine andere Macht erfolgen, z. B. Frankreich, dann verpflichtete der Pakt den jeweils anderen Vertragspartner zur wohlwollenden Neutralität. Der Zweibund hielt bis zum ersten Weltkrieg. Im Jahre 1882 trat ihm noch Italien bei, gerade nachdem Frankreich in Nordafrika Tunis besetzt und damit italienische Pläne durchkreuzt hatte.

Das gab dem nunmehrigen Dreibund zwischen Deutschland, Österreich und Italien die von BISMARCK erwünschte Frontstellung gegen Frankreich, trug also zu dessen außenpolitischer Isolierung bei. Die Bündnispartner mussten aber dabei mit dem stillschweigenden Einverständnis Großbritanniens rechnen, das seiner traditionellen „Teile-und-herrsche-Politik“ entsprach.

Als das Dreikaiserabkommen, bedingt durch die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen Russland und Österreich, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, gelang es BISMARCK 1887, ein geheimes Neutralitätsabkommen mit Russland abzuschließen. Dieses von BISMARCK selbst als Rückversicherungsvertrag bezeichnete Abkommen verhinderte noch einmal die befürchtete Annäherung Frankreichs an Russland. Im Kriegsfall minderte es für Deutschland die Gefahr eines gleichzeitigen Zweifrontenkrieges, im Westen gegen Frankreich, im Osten gegen Russland.

BISMARCK bemühte sich mit seiner Außenpolitik und dem von ihm ins Leben gerufenen Bündnissystem bzw. -geflecht, das Kräftegleichgewicht zwischen den europäischen Großmächten und damit den Frieden zu erhalten. Gleichzeitig sollte eine militärische Einkreisung des Deutschen Reichs verhindert werden. Die von Bismarck geschlossenen Bündnisse belegen andererseits seine Führungsrolle in der europäischen Politik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.