Die griechische Plastik

Skulptur (lat. sculpere: etwas herausmeißeln, -schnitzen, -schneiden; bildhauerisch gestalten) ist ein aus Stein gemeißeltes oder aus Holz/Elfenbein u. a. geschnitztes Kunstwerk. Im Gegensatz dazu ist eine Plastik ein modelliertes oder gegossenes Werk. Die Begriffe Plastik und Skulptur werden synonym verwendet, da es sich stets um eine geformte Gestaltung handelt.

Etwa seit dem 7. Jh. bis etwa 100 v. Chr. schufen griechische Bildhauer vor allem Monumentalplastiken, in denen der Mensch als Repräsentant einer Gesellschaft zum Leitbild wurde. Im Gegensatz zu den Ägyptern schufen die Griechen Freiplastiken, die nicht mehr an die Architektur gebunden waren (Diskuswerfer). In der hellenistischen Periode erhielten die Figuren erstmals differenzierte Gesichtszüge und wurden in verschiedenen Posen, oft kämpferischen, dargestellt (Pergamonaltar, Laokoon-Gruppe).

Die menschliche Gestalt – zentrales Thema der griechischen Kunst

Das zentrale Thema der griechischen Kunst war die menschliche Gestalt. Nicht das einzelne Individuum, sondern der Mensch als Repräsentant einer Gesellschaft wurde zum Leitbild der Skulptur.

Die Harmonie von Körper und Geist spiegelte sich in einem verallgemeinerten Schönheitsideal der Skulpturen. Wahrscheinlich hat die Bedeutung des Sports und das Leben in den „Trainingszentren“ die Auseinandersetzung der Künstler mit dem nackten männlichen Körper stark beeinflusst und gefördert.

Bei Skulpturen unterscheidet man zwischen Freiplastik, Relief, Bau- und Kleinplastik. Als Werkstoff bearbeiteten die Griechen lokale Steinsorten, Marmor, Bronze, Holz, Elfenbein und Ton.

Alle Plastiken waren in der Antike farbig bemalt. Großplastiken standen in Tempeln, Heiligtümern, in öffentlichen Gebäuden, Privathäusern, Gartenanlagen, auf Plätzen, oder wurden als Siegerstatue, als Votivbild für eine Gottheit oder als Statue eines Grabmals hergestellt. Reliefs schmückten Tempel, Altäre und Grabmale.

Geometrische und archaische Periode

Die geometrische Epoche brachte wahrscheinlich nur Holzplastiken hervor, die für kultische Zwecke gewaschen, bekleidet und geschmückt wurden, bzw. Kleinplastiken, die als Weihegeschenke für die lokalen Gottheiten dienten.

Die Anfänge der Großplastik setzten in archaischer Zeit (um 650 v.Chr.) ein. Lebens- oder überlebensgroße Statuen von nackten Jünglingen (Kuroi) und bekleideten Mädchen (Koren) lassen eine gewisse Anlehnung an ägyptische Auffassungen von Skulptur vermuten: z. B. in der Frontalität, der starren Haltung, in geballten Fäusten und dem vorgestreckten linken Bein des Kuros. Im Unterschied zu Ägypten steht die Figur frei, keine Rückenplatte, kein Stein zwischen den Gliedern wirkt bindend. Die Haltung vermittelt Selbstbewusstsein, Spannung und Energie, die durch Nacktheit und durch das sogenannte „archaische Lächeln“ unterstützt wird (Kuros von Tenea, um 560 v.Chr.; Kuros von Anavyssos, um 530 v.Chr.).

Allen Mädchenstatuen gemeinsam sind die stoffreichen, verschieden drapierten Gewänder, sorgfältig frisierte Haare mit Kopfschmuck und wiederum das archaische Lächeln. Kore und Kuros verkörpern die Norm einer adeligen Elite, die das gesellschaftliche Leben Griechenlands bestimmte. In den Skulpturen bzw. dem plastischen Schmuck im Giebelfeld der Tempel werden zielgerichtete Handlungen sichtbar (Sterbende und Kämpfende aus dem Tempelfries des Aphaiatempels auf Ägina, sogenannter Äginetenfries, um 480 v.Chr.).

Klassische Periode

Die klassische Periode bevorzugte starke Bewegungsimpulse. Die Anatomie und die Funktion des menschlichen Körpers wurden in Bewegungen erfasst. („Apoll von Belvedere“). In der Hochklassik wird die Körperbewegung perfektioniert. Zu den Höhepunkten der klassischen Epoche wird der Reliefschmuck des Parthenon gezählt, mit dem die beiden Giebelfelder, die Metopen ¹ und die Cella dekoriert wurden.

¹ Metope, griech.-lat.: Teil des Gebälks beim dorischen Tempel; abgeteilte, fast quadratische, bemalte oder mit Reliefs verzierte Platte aus Ton oder Stein.

Die perspektivische Umsetzung der Einzelfiguren in Dreiviertelansicht, die Zwanglosigkeit von Figurengruppen, die gekonnte Ausnutzung des vorgegebenen Raumes und die Staffelung der Figuren in den verschiedenen Ebenen des Reliefs bis fast zur Vollplastik werden bis in die Gegenwart bewundert.

„Zum Unterschied von der üblichen Gepflogenheit, auf Tempeln Götter und Heroen wiederzugeben, sind auf dem Parthenonfries neben Pferden und anderen Tieren Bürger von Athen zu sehen, die der Göttin huldigen, ein Hinweis auf die unter PERIKLES entstandene demokratische Gesellschaftsordnung. Der Parthenonfries war das Vorbild für zahlreiche plastische Werke späterer Zeit. Die 1836 gefundenen Farbspuren machten deutlich, dass der weiße Marmor des Parthenon bemalt war, wie früher in Griechenland üblich. Die gewaltigen Kosten der Bautätigkeit auf der Akropolis finanzierte PERIKLES mit den Abgaben, die Athen durch den Attischen Seebund erhob.“

(aus: „Das große Kunstlexikon“ von P. W. Hartmann)

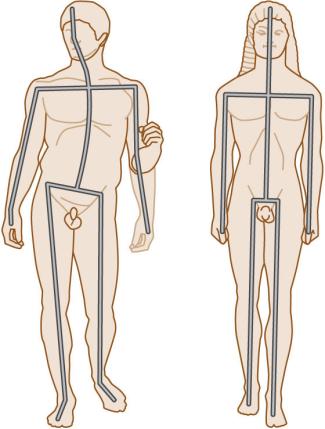

Das Neue, das die klassische griechische Statue gegenüber der Gebundenheit der ägyptischen Statue und des Korus-Typs auszeichnet, ist das Gliederspiel. Es zeigt sich im Wechsel von Stand- und Spielbein, in der Biegung der Wirbelsäule, der Neigung von Hüfte und Schultern und der Drehmöglichkeit der Glieder (Kontrapost, Ponderation).

Der Kontrast von Bewegung und Gegenbewegung erreichte im Kontrapost² einen harmonischen Ausgleich.

² Kontrapost, italienisch: contraposto = „gegeneinander Gesetztes“; Ausgleich der tragenden und lastenden , der ruhenden und treibenden Kräfte in einer Statue. Auf dem Standbein der Figur ruht die Last des Körpers, während das Spielbein frei beweglich nur leicht aufgestützt dargestellt wird. Dadurch ergeben sich: Schrägstellung des Beckens und entgegengesetzte Schrägstellung der Schultern, gespannter Arm, entspannter, herabhängender Arm; der Körper schwingt in einer leichten S-Kurve.

-

Kontrapost, links

Walter-Maria Scheid - Scheidt, Walther Maria, Berlin

POLYKLET („Speerträger/Doryphoros“, um 440 v.Chr.) entwickelte mithilfe von Maß- und Zahlensystemen ein schriftliches Regelwerk (Kanon), das vermutlich seinen Plastiken zugrunde lag. In den Skulpturen der Bildhauer MYRON („Diskuswerfer“, um 450 v.Chr.) und PHIDIAS (Goldelfenbein-Standbild der „Athena Parthenos“, „Zeusstandbild“ in Olympia, um 450 v. Chr.) wurden alle Teile des Körpers im Verhältnis zum Ganzen gesehen.

Hellenistische Periode (Hellenismus)

In der Spätklassik (PRAXITELES, „Hermes mit Dionysosknaben“, um 320 v.Chr.) und im Hellenismus blieb das klassische Menschenbild weiterhin Vorbild. Es wurde variiert und erweitert. Schwellende Muskeln, ausgreifende Gesten und ein bewegterer Gesichtsausdruck wurden üblich. Die Proportionen der Statuen änderten sich. Sie wirkten schlanker und größer mit kleineren Köpfen und bewegten Gewändern bei Frauenstatuen. PRAXITELES schuf mit der „Aphrodite [von Arles] “ um 340 v.Chr. die erste nackte Großplastik einer Frau und brach damit ein Tabu.

Gruppen, die zwei oder mehr Körper zu einer Einheit verbinden, gehören zu den eindrucksvollsten Leistungen der hellenistischen Plastik („Der Farnesische Stier“, um 140 v.Chr.; „Die Laokoon-Gruppe“, 1. Jh. v.Chr/1. Jh. n.Chr.). Menschliches Leid wurde durch gestenreiche muskulöse Körper und schmerzverzerrte Gesichter fast als Attraktion vorgeführt. Die Szenen wurden nach der größtmöglichen Spannung ausgewählt und gestalterisch umgesetzt. Daneben gab es unzählige Plastiken mit genrehaften Menschendarstellungen von Angehörigen aus den unteren Schichten: Marktfrauen, Fischer, Hirten, eine trunkene Alte, dornausziehender Knabe usw. Gemessen an dem klassischen Schönheitsideal vergöttlichter Menschen wirkten diese Plastiken wie Karrikaturen.

Porträtplastik war bereits in der klassischen Epoche üblich und diente als Anerkennung von Verdiensten in der Öffentlichkeit. Die Dargestellten verkörperten aber nicht ein bestimmtes Individuum, sondern dessen Verallgemeinerung. Im Hellenismus wurden die Porträts realistischer.

Von den ehemaligen Ganzkörperplastiken sind heute meist nur die Köpfe und römische Kopien erhalten.

Ein Höhepunkt hellenistischer Plastik sind die Friese am Pergamonaltar (170 v.Chr.). Die mythologische Szene „Der Kampf der Götter gegen die Giganten“ ist mit dichtgedrängten fast freiplastischen Figuren als Hochrelief ausgeführt. In Marmor gebannt, spielen sich dramatische Szenen ab. Realistisch werden seelische und körperliche Qualen in den Gesichtern und Körpern der Giganten den kühl überlegen wirkenden Göttern gegenübergestellt.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- archaische Lächeln

- Körperbewegung

- Nacktheit

- Tempelfries

- Relief

- Elite

- Reliefschmuck

- Tempel

- Menschendarstellung

- Ägina

- PorträtplastikSchönheitsideal

- Regelwert

- Bewegung

- Proportionen

- Hochklassik

- Schönheitsideal

- Kanon

- Koren

- Hellenismus

- Figur

- Parthenon

- Geometrische Epoche

- Kontrapost

- Mädchenstatue

- Leitbild der Skulptur

- Plastiken

- Klassische Periode

- Gruppen

- Attischer Seebund

- Kuros

- Kuroi

- Kopfschmuck

- Großplastik

- Giebelfeld

- PERIKLES

- Statue

- Kore

- klassisches Menschenbild