Farbauftrag und Malweise

Farbauftrag, Malweise und Malkonzept sind bestimmend für die Gesamtwirkung eines Bildes. Die Künstler verwenden für die jeweilige Art des Farbauftrages unterschiedliche Werkzeuge. Bildträger können Körper oder Flächen sein. Grundsätzlich unterscheidet man die Wand-, Buch- und Tafelmalerei, wobei Künstler des 20. Jh.s auch Menschenkörper und zweckfremde Gegenstände als Bildträger verwendet haben.

Die Malkonzepte beziehen sich auf die unterschiedliche Wirkung der Farben.

Werkzeuge für den Farbauftrag

Werkzeuge sind:

- Haar- oder Borstenpinsel in flacher oder runder Ausführung,

- Spachtel und Messer,

- Lappen und Schwämme.

Diese Werkzeuge hinterlassen die unterschiedlichsten „Werkspuren“ auf dem Bild. Einige Künstler sind bereits an ihrem Farbauftrag, dem Duktus (lat. = Führung), zu erkennen.

Wie kann man die verschiedenen Malweisen feststellen?

Unter Malweise versteht man die verschiedenen Arten des Farbauftrags auf einen Bildträger.

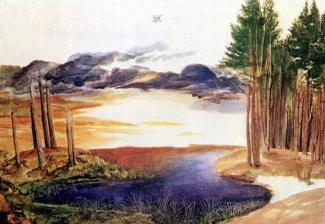

Keine Werkspuren, keine Pinselstriche u. a. lassen darauf schließen, dass ein linearer Stil vorliegt. DÜRERs Bild „am Weiher“ lässt keine Malspuren erkennen.

-

ALBRECHT DÜRER: „Weiher im Walde“;um 1495, Aquarell;London, British Museum.(linearer Stil)

Albrecht Dürer - © 2003 The Yorck Project

Scheint der Untergrund durch, ist es ein lasierender Farbauftrag. Deutlich wird das im Gemälde von CÉZANNE „Knabe mit roter Weste“.

-

PAUL CÉZANNE: „Knabe mit roter Weste“;um 1890, Aquarell;Zürich, Sammlung Feilchenfeldt.(lasierender Stil)

Paul Cézanne - © 2003 The Yorck Project

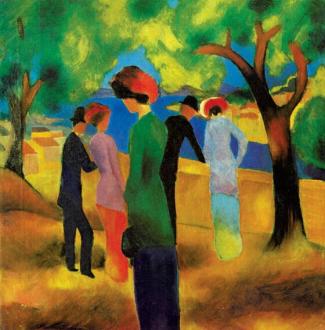

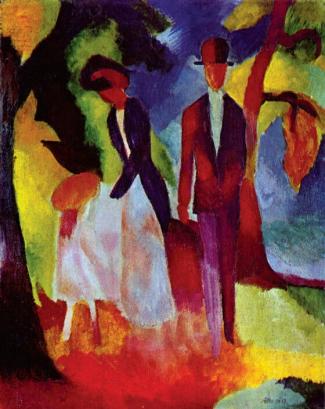

Ein malerischer Stil zeigt sichtbare Pinselstriche, die in verschiedene Richtungen verlaufen.

-

AUGUST MACKE: „Dame in grüner Jacke“;1913, Leinwand, 44 × 43 cm;Köln, Wallraf-Richartz-Museum.(malerischer Stil)

August Macke -

Die Farbe ist fleckhaft oder punktartig aufgebracht, wie es z. B. in SEURATs Gemälde „Das Fort Samson in Grandcamp“ zum Ausdruck kommt.

-

GEORGES SEURAT: „Das Fort Samson in Grandcamp“ Skizze;1885, Öl auf Holz (Pointillismus) 15,2 × 24 cm;Privatsammlung.(punktartige Tupfen)

Georges Seurat - © 2003 The Yorck Project

SEURAT entwickelte um 1885 den Pointillismus, indem er das Bild in die einzelnen Farbpunkte aus Komplementärfarben zerlegte.

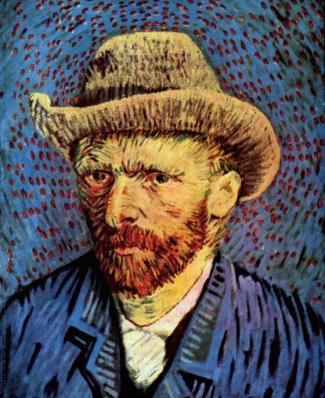

Getupfter oder gestrichelter Farbauftrag lässt das Bild plastisch, lebendig erscheinen. Das spiegelt das Selbstporträt VAN GOGHs deutlich wider.

-

VINCENT VAN GOGH: „Selbstporträt mit grauem Filzhut“;1887–1888, Öl auf Leinwand;Amsterdam, Van Gogh Museum.(kleine Striche)

Vincent van Gogh - © 2003 The Yorck Project

Farbe wird auch aufgespritzt. Das kann mit Zufallswerkzeugen geschehen, wie Stöcken, Besen oder Stoffbahnen. POLLOCK selbst nannte das von ihm entwickelte Verfahren „drip painting“, also Tropfbild. Er ließ einen mit Farbe gefüllten löchrigen Eimer über dem Bild schwingen. Aus den Öffnungen tropfte die Farbe. Andere nennen das Verfahren POLLOCKs deshalb „klecksen“ oder gar „kleckern“.

Leicht plastische, kleinteilig differenzierte Strukturen entstehen beim sogenannten Abklatschverfahren, der Decalcomanie (frz. décalmaine = Abziehbild; das Bild entsteht, wenn ein Papierbogen auf ein mit feuchter Farbe bestrichenes Blatt gelegt und wieder abgezogen wird).

Die deckende Malweise zeigt eine einheitliche Farbschicht, im Gegensatz zum stark verdünnten, lasierenden Farbauftrag, der die darunter liegenden Schichten durchscheinen lässt.

-

JAN VAN EYCK: „Porträt des Giovanni Arnolfini“;um 1435, Öl auf Holz;Berlin, Gemäldegalerie.(deckender Auftrag)

Jan van Eyck - © 2003 The Yorck Project

Malt man auf ungrundiertem Grund nennt sich das „Primamalerei“ (ital. alla prima = von Beginn an).

Auf die plastische Wirkung einer Fläche zielt ein pastoser (ital. pastos = teigig) Auftrag.

-

RICHARD GERSTL: „Sonnige Wiese mit Obstbäumen“;um 1908, Öl auf Leinwand;Wien, Sammlung Leopold.(plastische Struktur)

Richard Gerstl - © 2003 The Yorck Project

Modellierpasten, Strukturgelees mit Quarzpartikeln, Flocken oder Kunststofffasern, Sand und Gips als Grundierungen lassen Bilder reliefartig erscheinen.

Mehrschichtiges Malen bedeutet, dass auf einer Untermalung, die die Form- und Farbgebung des Bildes vorbereitet, eine oder mehrere Übermalungen folgen können. Es wird stets fett auf mager gemalt, d. h., bindemittelreiche Farbe wird auf bindemittelarme Farbe aufgetragen.

Bildträger

Als Bildträger können alle zwei- und dreidimensionalen Körper und Flächen bezeichnet werden. Grundsätzlich unterscheidet man die Wand-, Buch- und Tafelmalerei, wobei Künstler des 20. Jh.s auch Menschenkörper u. zweckfremde Gegenstände als Bildträger verwendet haben.

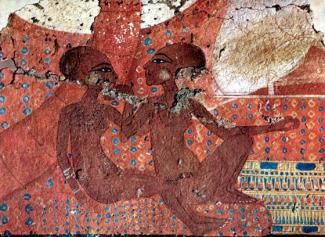

Die Wiege der Malerei liegt in der prähistorischen Höhlenmalerei, als Wände mit Tiermotiven und Jagdszenen versehen wurden.

-

Ägyptischer Maler um 1360 v.Chr.: Wandmalerei aus El-Amarana, Szene: Zwei Töchter des Amenophis IV.;um 1375–1358 v.Chr., Wandbild, 30 × 41 cm;Oxford, Ashmolean Museum.

© 2003 The Yorck Project

Die Wand- und Deckenmalerei besaß in allen Stilepochen einen hohen Stellenwert. Sie ist eng mit der Entwicklung der Architektur und der Raumauffassung verknüpft. Eine moderne Form dieser Malerei sind die Varianten des Graffiti.

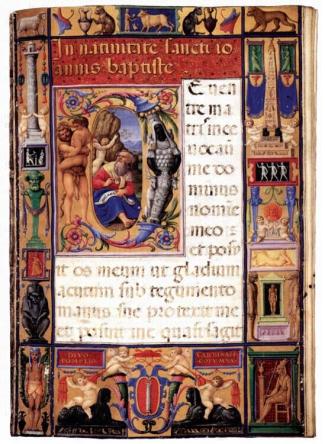

Die Buchmalerei, die gemalte oder gezeichnete Ausstattung von Handschriften und Büchern, entwickelte sich vorrangig in Klöstern, wo Mönche auf Pergament kalligrafisch Schrift mit ornamentalen und figürlichen Motiven verbunden auf Buchseiten malten. Bereits in den Buchrollen des Altertums waren Buchmalereien meist in den Text eingeschaltet oder dienten als Randzeichnungen zur Veranschaulichung des Textes, z. B. auf ägyptischen, griechischen und römischen Papyrusrollen.

Mit der Erfindung der Papierherstellung und dem Buchdruck ist die Buchillustration verbunden.

-

GIULIO CLOVIO: Colonna-Missale, Szene: Berufung des Johannes;um 1532, Pergament;Manchester, John Rylands University Library.

Giulio Clovio - © 2003 The Yorck Project

Die Tafelmalerei, sogenannt, weil sie nicht an Wände gebunden ist, umfasst eine Vielzahl beweglicher Bildträger, wie Leder, Holz, Metall, Leinwand, Pergament, Papier, Pappe, Kunststoffe u. a. Bis in die Renaissance wurden für die Malerei mit Gips oder Kreide grundierte Holztafeln verwendet. Dann wurde die Leinwand, die über einen hölzernen Keilrahmen gespannt wurde, zum wichtigsten Bildträger bis in die Gegenwart.

-

Tafelmalerei Meister von Moulins: „Maria mit Kind und Engeln“;1490, Holz, 39 × 30 cm;Brüssel, Musée Royaux des Beaux Arts.

Meister von Moulins - © 2003 The Yorck Project

Malkonzepte

Neben der Art des Farbauftrages und des verwendeten Bildträgers bestimmt die Malkonzeption den Gesamteindruck eines Bildes. Drei sehr unterschiedliche Mal- oder Farbkonzepte können den Gesamteindruck eines Bildes prägen.

- Koloristisch (lat. coloratus = farbig) ist ein Bild, wenn die Buntheit der Farben, ihre Sättigung und Intensität seine Wirkung ausmachen. Die Farbe hat vor der konturierenden Zeichnung den Vorrang. Den ästhetischen Eigenwert der Farbe erkannten bereits M. GRÜNEWALD, später vor allem RUBENS, VERONESE, E. DELACROIX und W. TURNER. Die entscheidende koloristische Malerei begann mit dem Impressionismus und dessen Nachfolgerichtungen.

-

AUGUST MACKE: „Leute am blauen See“;1913, Öl auf Leinwand, 60 × 48 cm;Karlsruhe, Kunsthalle.(koloristisches Konzept)

August Macke - © 2003 The YorckProject

- Im Gegensatz dazu steht das monochrome (griech. monochromatos = einfarbig) Farbkonzept. Nur eine Farbe dominiert, die in verschiedenen Stufen gehellt und gedunkelt werden kann. Besonders seit den 1950er-Jahren ist die monochrome Malerei ein Malkonzept mit dem Ziel letztmöglicher Konzentration und Vereinfachung.

-

EGON SCHIELE: „Porträt des Arthur Rössler“;1910, Öl auf Leinwand, 99,6 × 99,8 cm;Wien, Historisches Museum der Stadt Wien.(monochromes Konzept)

Egon Schiele - © 2003 The Yorck Project

- Von Valeurismus (frz. valeur = [Ton-]Wert) spricht man, wenn feinste Farbdifferenzierungen ausgeführt worden sind und das besonders in der Gestaltung von Licht und Schatten und Hell-Dunkel-Modulationen zur Wiedergabe von Körperhaftigkeit.

-

GEORG FLEGEL: „Stillleben mit Nelken“;um 1630–1635, Holz, 22 × 18 cm;Prag, Národni Galerie.(valeuristisches Konzept)

Georg Flegel - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- monochrome Malerei

- fleckhaft

- Raumauffassung

- Farbgebung

- Renaissance

- Farbschicht

- Holz

- Duktus

- lasierender Farbauftrag

- Kunststoff

- Grundierung

- Licht

- Malkonzeption

- Vereinfachung

- Keilrahmen

- Holztafeln

- ornamental

- Untergrund

- Valeurismus

- Farbkonzept

- malerischer Stil

- Kloster

- Zufallswerkzeug

- lineare Stil

- Decalcomanie

- Primamalerei

- Pinselstriche

- Koloristisch

- Hell-Dunkel-Modulation

- Pappe

- Graffiti

- DALI

- Untermalung

- Pinsel

- Werkzeuge

- Werkspuren

- Lappen

- Buchmalerei

- punktartig

- bindemittelarm

- Pergament

- Tafelmalerei

- Handschriften

- Gemälde

- Papier

- Leinwand

- MACKE

- Buntheit

- Malweise

- Übermalung

- Spachtel

- Video

- bindemittelreich

- Fläche

- Schatten

- Bildträger

- Messer

- Impressionismus

- Formgebung

- Körper

- Leder

- VAN GOGH

- einfarbig

- Pointillismus

- Buchrolle

- SEURAT

- Buch

- Kreide

- POLLECK

- CEZANNE

- gestrichelter Farbauftrag

- Malkonzept

- Malspuren

- Wand- und Deckenmalerei

- deckende Malweise

- Gips

- Schwämme

- Selbstporträt

- Farbdifferenzierung

- Mehrschichtiges Malen

- Dürer

- Tonwert

- aufgespritzt