Orchesterlied

Das Orchesterlied steht als Gattung etwas im Schatten gegenüber bekannteren Gattungen wie Lied, Kantate oder Oratorium. Aber seit seiner Entstehung in den 1830er-Jahren, maßgeblich durch HECTOR BERLIOZ (1803–1869), entstehen immer wieder ausdrucks- und klangfarbenreiche Werke. Einen der Höhepunkte bilden die Orchesterlieder von GUSTAV MAHLER (1860–1911).

In der neuen Musik kommt neben dem Liedhaften dann nicht selten das Arienhafte mit dem Gestus des Opernhaften, Dramatischen, Theatralischen ins Spiel. Die Bezeichnung „Konzertarie“ trägt dem Rechnung. Zwar dominiert in der Neuen Musik nach 1945 schon aus aufführungspraktischen Gründen das Kammermusiklied. Doch auch hier finden sich immer wieder bedeutende Orchesterlieder.

Das Orchesterlied – das Lied für Singstimme mit Orchesterbegleitung – ist weniger als Gattung, vielmehr durch einzelne Werke bekannt, allen voran die zahlreichen Orchesterlieder von GUSTAV MAHLER (1860–1911), dazu gehören u.a.:

- die unheimlichen beklemmenden Einzellieder „Revelge“ und „Der Tamboursg'sell“ (1899),

- die in Stoff und Ton weit gefächerten 12 Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“ (1893/1905),

- der ergreifende Zyklus „Kindertotenlieder“ (FRIEDRICH RÜCKERT, 1901/1904).

-

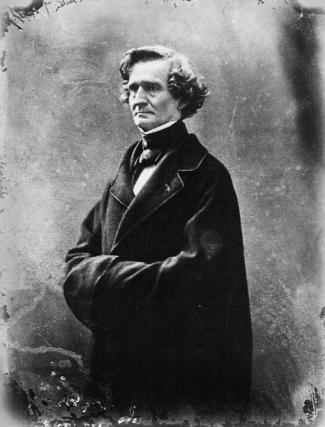

HECTOR BERLIOZ (1803–1869, hier auf einem Gemälde von GASPARD FÉLIX TOURNACHON um 1863) komponierte erste Muster der Gattung.

Yorck

Entstehung und Entwicklung

Das Orchesterlied entstand in den 1830er-Jahren, maßgeblich durch HECTOR BERLIOZ (1803–1869). Das klassisch-romantische Kunstlied als Klavierlied findet als Orchesterlied eine geradezu natürliche Fortsetzung. Denn im Prinzip ist es nichts anderes als Sologesang mit Orchester- statt Klavierbegleitung. Sehr oft geht denn auch das Orchesterlied vom Klavierlied aus. Das Orchesterlied ist so

- einerseits eine Instrumentierung bzw. als Orchestrierung auffassbar, so etwa bei einigen Liedern von HUGO WOLF (1860–1903) in den 1890er-Jahren.

- Andererseits aber wirkt umgekehrt oft die Klavierversion als eine Art Klavierauszug oder nur vorläufige Fassung (so fast durchweg bei GUSTAV MAHLER).

Die Vielfarbigkeit des Orchesters lässt jedenfalls das zur Geltung kommen, was in der relativen Einfarbigkeit des Klaviers klanglich im Verborgenen bleibt. Die klangfarblich-sinnlichen Qualitäten sind daher naturgemäß reicher und tragen zur Attraktivität des Orchesterlieds bei.

Neben dem Liedhaften kommt hier nicht selten das Arienhafte mit dem Gestus

- des Opernmäßigen,

- Dramatischen,

- Theatralischen herein.

Beeinflusst wurde die Herausbildung des Orchesterlieds von der Konzertarie. Der Aufführungsort, der Konzertsaal, war derselbe. Teils waren diese Arien zunächst nur einfach aus Opern herausgenommen, teils eigens komponiert – LUDWIG VAN BEETHOVENs (1770–1827) „Ah, perfido!“ gehörte zu Standard-Stücken im Konzertrepertoire des 19. Jh.

Noch ALBAN BERG (1885–1935) schreibt 1929 eine Konzertarie „Der Wein“ für Sopran und Orchester (drei Sonette von CHARLES BAUDELAIRE in der Übersetzung von STEFAN GEORGE).

Hauptvertreter der Gattung

HECTOR BERLIOZ (1803–1869) komponierte erste Muster dieser Gattung:

- 1830 mit dem Zyklus „Irische Melodien“ op. 2 (Text THOMAS GOURNET nach THOMAS MOORE),

- 1831 mit dem romanzenhaften strophischen „La Captive“ op. 12 (Text von VICTOR HUGO) und

- 1840 mit dem Zyklus „Les Nuits d'été“ op. 5 („Die Sommernächte“, Text von THÉOPHILE GAUTIER, ursprünglich als Klavierlieder komponiert).

„Les Nuits d'été“ sind ein Zyklus über das autobiografisch vermittelte Thema der scheiternden und enttäuschten Liebe – so wie in BERLIOZ’ „Phantastische Symphonie“ (1830) oder dann GUSTAV MAHLERs (1860–1911) Zyklus „Lieder eines fahrenden Gesellen“ (1883/1885).

Bei MAHLER bildet das (häufig zu Zyklen zusammengefasste) Orchesterlied neben den Sinfonien schon quantitativ und hinsichtlich des Stellenwerts im Schaffen ein Zentrum seines Werks, dazu gehören:

- neben den bereits genannten „5 Liedern“ („Kindertotenlieder“) nach FRIEDRICH RÜCKERT (1901/1904)

- schließlich das groß angelegte „Lied von der Erde“ für Tenor, Alt und Orchester als Verschränkung von Orchesterlied und Sinfonie (1907/1908).

Da MAHLER hier zwei Solisten verwendet, die verschiedene lyrisch-epische Rollen spielen – allerdings nie miteinander in Dialog treten –, kommen sogar Elemente der Kantate mit herein. Auch sonst sind die Orchesterlieder mit den Sinfonien durch Übernahmen, Anklänge u.a. vielfältig verflochten – in der 1. Sinfonie (1884/1888) z.B. zitiert MAHLER gleich zweimal als thematisch wichtiger Rolle aus seinen „Liedern eines fahrenden Gesellen“.

Auch in der Neuen Musik findet das Orchesterlied eine Fortsetzung, u.a. mit:

- MAURICE RAVELs (1875–1937) leicht exotistischer Shéhérazade „Trois poèmes de Tristan Klingsor“ (1903);

- OTTORINO RESPIGHIs (1879–1936) „La sensitiva“ (Text nach PERCY BYSSHE SHELLEY, 1918);

- ALBAN BERGs (1885–1935) „5 Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von P. ALTENBERG“ op. 4 (1912) – sie verursachten bei der Uraufführung 1913 in Wien einen der großen Konzertskandale des 20. Jh.; neben der atonalen, konzentrierten und neuartigen Klangsprache befremdete das Spannungsverhältnis zwischen großem orchestralem Aufwand und miniaturhafter Kürze der Lieder;

- ARNOLD SCHÖNBERGs (1874–1951) „Vier Lieder für Gesang und Orchester“ op. 22 (1913–1916);

- PAUL HINDEMITHs (1895–1963) spätexpressionistischen „Drei Gesänge für Sopran und großes Orchester“ op. 9 (1917).

Nach der Zäsur von 1945 lebte die Gattung Orchesterlied weiter, u.a. durch:

- RICHARD STRAUSS (1864–1949) mit den nostalgisch-verklärenden „Vier Letzte Lieder“ (1949);

- HANS WERNER HENZE (1926–2012) mit „5 Neapolitanische Lieder für mittlere Stimme und Kammerorchester“ (1956), in denen er italienisch-südländische Kantabilität beschwört und mit „Nachtstücke und Arien für Sopran und Orchester“ (INGEBORG BACHMANN, 1957), in denen bilderreich und klangvoll die Gefahr von Atomkrieg und Naturzerstörung heraufbeschworen wird;

-

Michael Zapf - picture-alliance / akg-images

- LUIGI NONO (1924–1990) mit „Canti di vita e d'amore“ („Gesänge vom Leben und der Liebe“) für Sopran, Tenor und Orchester“ (1962, mit den Teilen Sul ponte di Hiroshima und Per Djamila Boupachà für Sopran solo sowie Tu; DJAMILA BOUPACHÀ war eine algerische Freiheitskämpferin; die unbegleitete Einstimmigkeit wie die Stimmführung und Melodik des ihr gewidmeten Satzes spielen auf Arabisches an und verweisen damit konkret auf die Widmungsträgerin und den Kontext: der Algerienkrieg endete 1962); sowie außerdem mit „Como una ola de fuerza für Sopran, Klavier, Orchester und Tonband“ (1972);

- DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH (1906–1975) mit zahlreichen Orchestrierungen von Klavierliedern, dazu gehört u.a. die verfinsterte, in zyklischen Kontrasten angelegte „Suite über Verse des Michelangelo Buonarrotti“ op. 145a (1975);

- ARIBERT REIMANN (* 1936) mit „HÖLDERLIN-Fragmente für Sopran und Orchester“ (1963), „Zyklus für Bariton und Orchester“ (PAUL CELAN, 1971) und „Lines für Sopran und Streicher“ (PERCY BYSSHE SHELLEY, 1973);

- WOLFGANG RIHM (* 1952) mit „Wölfli-Liederbuch“ (1980/82).

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Vier Letzte Lieder

- PAUL CELAN

- Sonett

- Klavierlied

- Arnold Schönberg

- Suite über Verse des Michelangelo Buonarrotti

- Lines für Sopran und Streicher

- GUSTAV MAHLER

- DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH

- Des Knaben Wunderhorn

- 5 Neapolitanische Lieder für mittlere Stimme und Kammerorchester

- Der Tamboursg'sell

- Kunstlied

- WOLFGANG RIHM

- INGEBORG BACHMANN

- Shéhérazade

- Drei Gesänge für Sopran und großes Orchester

- Como una ola de fuerza für Sopran

- Arie

- 5 Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von P. ALTENBERG

- Hector Berlioz

- THOMAS GOURNET

- MAURICE RAVEL

- HÖLDERLIN-Fragmente für Sopran und Orchester

- Singstimme

- Trois poèmes de Tristan Klingsor

- Gesänge vom Leben und der Liebe

- HUGO WOLF

- LUDWIG VAN BEETHOVEN

- Sinfonie

- Oper

- perfido!

- RICHARD STRAUSS

- OTTORINO RESPIGHI

- Les Nuits d'été

- Orchester und Tonband

- HANS WERNER HENZE

- Die Sommernächte

- VICTOR HUGO

- Klavier

- neue Musik

- Phantastische Symphonie

- Orchesterlied

- THÉOPHILE GAUTIER

- Friedrich Rückert

- Kindertotenlieder

- Paul Hindemith

- Konzertskandal