Kommunale Selbstverwaltung

Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung ermöglicht den deutschen Städten, Kreisen und Gemeinden, ihre örtlichen Angelegenheiten selbstständig zu erledigen. Als Bestandteile der Bundesländer bleiben die Kommunen sowohl der Gesetzgebung als auch der Rechts- bzw. Fachaufsicht der Bundesländer unterworfen.

Bei der Erledigung der Angelegenheiten ihres örtlichen Wirkungskreises, der die gesamte kommunale Daseinsvorsorge umfasst, handeln die Gemeinden in einer Doppelrolle: Sie führen bestimmte Angelegenheiten der Selbstverwaltung aus und vollziehen zugleich Bundes- oder Landesgesetze. Problematisch ist die Finanznot vieler Kommunen, wodurch die kommunale Leistungsfähigkeit abnimmt und sich ihre politischen Spielräume verengen.

Ziel einer kommunalen Selbstverwaltung ist: bürgernahe Verwaltung, Beteiligung der Bürger an der Gemeindepolitik und Stärkung der lokalen Demokratie.

Begriff Kommunale Selbstverwaltung

Das grundgesetzlich verankerte Recht auf kommunale Selbstverwaltung ermöglicht den deutschen Städten, Kreisen und Gemeinden, die unter dem Begriff „Kommune“ zusammengefasst werden, ihre örtlichen Angelegenheiten selbstständig zu erledigen. Die wesentlichen Ziele dieses Prinzips sind,

- eine bürgernahe Verwaltung zu schaffen,

- den Bürger an der Gemeindepolitik aktiv zu beteiligen und

- dadurch die lokale Demokratie zu stärken.

Die Begriffe „kommunale Selbstverwaltung“ und „Kommunalpolitik“ bzw. „Lokalpolitik“ werden in der Regel synonym gebraucht.

Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland

Die kommunale Selbstverwaltung der Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland nimmt bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihren Anfang: Am 19. November 1808 wurde sie im Zuge der Reformen des Reichsfreiherrn KARL VOM UND ZUM STEIN (1757–1831) in der preußischen Städteordnung erstmals formuliert, um den Bürgern die Möglichkeit zur selbständigen Regelung der örtlichen Angelegenheiten zu geben.

An diese lange Tradition anknüpfend ist im Grundgesetz das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung verankert. Art. 28 Abs. 2 GG lautet:

„Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.“

Die „institutionelle Garantie“ des Grundgesetzes

- schützt den Wesensgehalt der Selbstverwaltung und

- integriert die Kommunen als Bestandteile der Bundesländer in den föderalen Staatsaufbau Deutschlands.

Jedoch bilden die Kommunen neben dem Bund und den Ländern formal keine eigenständige „dritte Ebene“ der bundesstaatlichen Ordnung, da die Städte, Kreise und Gemeinden sowohl

- der Gesetzgebung als auch

- der Rechts- bzw. Fachaufsicht der Bundesländer

unterworfen sind. Den Kommunen fehlt überdies eine institutionalisierte Vertretung auf Bundesebene, wie sie die Länder mit dem Bundesrat besitzen. Allerdings haben die gut 14 000 Kommunen, dazu die 323 Landkreise und 117 kreisfreie Städte, mit ihren drei kommunalen Spitzenverbänden –

- dem Deutschen Landkreistag (DLT),

- dem Deutschen Städtetag (DST) und

- dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB)

– wichtige Interessenvertreter. Nach § 41 und 47 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) sind sie frühzeitig bei der für ihre Belange relevanten politischen Willensbildung zu beteiligen.

Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen stellen eine Besonderheit dar. Sie sind zugleich Gemeinde und Bundesland.

Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

Politisch kommt den Kommunen als öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften große Bedeutung im Staatsgefüge zu: Nach Artikel 28 Abs. 2 GG liegt bei den Kommunen eine weitgehende Zuständigkeitsvermutung zur Erledigung von Angelegenheiten ihres örtlichen Wirkungskreises, der die gesamte „kommunale Daseinsvorsorge“ umfasst. Hierbei kommt den Gemeinden die wichtige Aufgabe zu, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Bürger erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen.

Formal lassen sich die kommunalen Angelegenheiten in

- „Selbstverwaltungsaufgaben“ sowie

- „Auftragsaufgaben“

trennen, wobei bisweilen auch von einer Teilung zwischen

- weisungsfreien und

- weisungsgebundenen Aufgaben

gesprochen wird. Im Falle der Selbstverwaltungsaufgaben, dem „eigenen Wirkungskreis“, nehmen die Gemeinden

- freiwillige Aufgaben (z. B. in den Bereichen Sport, Kultur, Nahverkehr oder Wirtschaftsförderung),

- Pflichtaufgaben mit übergeordneter Rechtsaufsicht (z. B. Schulen, Gemeindestraßen oder Bebauungspläne),

- Pflichtaufgaben nach staatlicher Weisung (z. B. Ordnungsangelegenheiten) wahr.

Im Rahmen der Auftragsaufgaben, dem „übertragenen Wirkungskreis“, führen die Kommunen Landes- und Bundesgesetze (z. B. Bundessozialhilfe-, Jugendhilfe- oder Wohngeldgesetz; Bau-, Natur- und Lebensmittelrecht) aus. Die Gemeinden fungieren daher in einer Doppelrolle:

- Zum einen können sie bestimmte Angelegenheiten der Selbstverwaltung in Eigenregie erledigen,

- zum anderen vollziehen sie als Organe Bundes- oder Landesgesetze.

In der kommunalen Verwaltungspraxis sind die Verflechtungen beider Aufgabenbereiche sehr komplex. Die Kommunen führen rund 80 % aller Bundes- und Landesgesetze aus, sodass der Anteil der übertragenen Aufgaben überwiegt. Dieser Umstand ruft allerdings Kritik hervor:

„Da der Anteil der Selbstverwaltungsangelegenheiten nahezu ständig zurückgeht, besteht die Gefahr einer allmählichen Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung“ (JESSE 1997, S. 76f.).

Zunehmend fehle den Kommunen damit die Möglichkeit, eigene politische Akzente zu setzen, da sich ihr

„Aufgabenbereich der Selbstverwaltungsangelegenheiten nicht mehr durch Sachgebiete, sondern nur durch ihre spezifische Ortsbezogenheit definiert“ (RUDZIO 2000, S. 412).

Problematisch erscheint zudem die Finanznot vieler Kommunen, die häufig noch höher verschuldet sind als der Bund oder die Länder.

Die eigenen Einnahmen aus

- Steuern (vor allem Grund- und Gewerbesteuer sowie seit der Finanzreform von 1969 auch Anteile an der Einkommens- und Körperschaftssteuer), den z. T. zweckgebundenen Finanzzuweisungen der Länder bzw. des Bundes („goldener Zügel“) sowie aus

- Gebühren und Beiträgen

reichen den Gemeinden mitunter kaum aus, die vielfältigen Aufgaben sachgerecht zu erfüllen. In der Konsequenz nimmt nicht nur die kommunale Leistungsfähigkeit ab, sondern auch ihre politischen Spielräume z. B. bei Investitionen verengen sich.

Kommunale Selbstverwaltung als bürgernahe Demokratie

Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung soll eine bürgernahe Demokratie garantieren. Denn zwischen dem Bürger und seiner Gemeindeverwaltung ergibt sich eine besondere Beziehungsdimension, die idealerweise durch die

- räumliche,

- sachliche,

- politisch-personelle,

- soziale und auch

- emotionale

Nähe geprägt ist:

„Hier befindet der Bürger sich in einem überschaubaren Bereich: Verwaltung und örtliche ,Politik' betreffen ihn hier im Alltag unmittelbar und persönlich (…); nicht zuletzt kann der Einzelne sich hier mit seiner Meinung persönlich bemerkbar machen und in einer für ihn fühlbaren Weise am demokratischen Prozeß teilnehmen“ (MAUNZ/ ZIPPELIUS 1994, S. 119).

Recht häufig wird diese Auffassung jedoch als wirklichkeitsfremd und zu idealisiert kritisiert: Die

„propagierte Unmittelbarkeit und Bürgernähe der Entscheidungen entpuppt sich vielfach als idyllische Fiktion (…). Angesichts der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verzahnt sich die Kommunalpolitik immer mehr mit der überregionalen Ebene“ (JESSE 1997, S. 77).

Die angestrebte stärkere Partizipation der Bürger werde daher durch die zunehmend hohe Politikverflechtung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verhindert. Es gebe trotz der Selbstverwaltung auch kein größeres Interesse des Bürgers an der örtlichen Politik, von „Schule der Demokratie“ könne somit keine Rede sein.

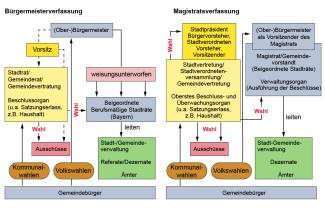

Traditionell gab es in Deutschland mit

- der Magistratsverfassung,

- der Bürgermeisterverfassung,

- der norddeutschen sowie der

- süddeutschen Ratsverfassung

vier Formen der Kommunalverfassung (Kreis- oder Gemeindeordnung), die insbesondere bei der Kompetenzabgrenzung, der Besetzung und dem Zusammenspiel zwischen Rat und Verwaltungsspitze sowie dem Wahlmodus differierten (Bild 2). Seit den 1990er-Jahren ist in den Bundesländern, die über die Kommunalverfassungen entscheiden, ein tiefgreifender Reformprozess im Gange, der viele der bisherigen Unterschiede zwischen den kommunalen Verfassungssystemen hinfällig werden ließ. Mit Abweichungen gilt jetzt die süddeutsche Ratsverfassung. Wesentliche Ergebnisse der Verfassungsreformen sind zum einen die flächendeckende Einführung der Direktwahl des Bürgermeisters, der anschließend auch als hauptamtlicher Verwaltungsleiter wirkt, und zum anderen die Möglichkeit, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide durchzuführen. Damit soll die kommunale Demokratie weiter gestärkt werden.

Perspektiven der kommunalen Selbstverwaltung

Vor allem die kommunalen Spitzenverbände fordern,

- staatliche Weisungsbefugnisse gegenüber den Kommunen zu reduzieren,

- weitere Aufgaben an die Gemeinden zu übertragen,

- ihnen eine angemessene Finanzausstattung zu gewähren und auch

- die Aufgaben klarer zwischen den verschiedenen Verwaltungseinheiten zu trennen.

Grundlage dieser Vorstellungen ist die stärkere Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips, wonach eine übergeordnete Einheit nur solche Aufgaben an sich ziehen soll, die eine nachgeordnete Einheit überfordern.

Zudem müssen die Kommunen angesichts der Finanznot entscheiden, in welchem Ausmaß bislang kommunale Angelegenheiten in Zukunft privatisiert oder auch Gemeindeaufträge öffentlich ausgeschrieben werden könnten. Hier sind die Kommunen „als Experimentierfeld für neue Lösungsansätze“ (ANDERSEN 1995, S. 186f.) gefragt. Diese Rolle haben sie in der Vergangenheit erfolgreich ausgefüllt. Eine weiterhin tatkräftige Beteiligung der Bürger ist dabei unerlässlich.

-

Grundtypen der Kommunalverfassung

© Duden Learnattack GmbH

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Bürgerbegehren

- Finanznot

- Lokalpolitik

- Deutscher Landkreistag

- Subsidiaritätsprinzip

- kommunale Daseinsvorsorge

- Kommunalverfassung

- kommunale Selbstverwaltung

- kommunale Spitzenverbände

- Bestandteile der Bundesländer

- Deutscher Städtetag

- Auftragsaufgaben

- Bürgerentscheide

- Deutscher Städte- und Gemeindebund

- Kommunalpolitik

- KARL VOM UND ZUM STEIN

- Schule der Demokratie

- Selbstverwaltungsauf-gaben

- Grundgesetz

- föderaler Staatsaufbau

- bürgernahe Demokratie

- Direktwahl des Bürgermeisters

- Gemeindepolitik