Parlament

Der Bundestag liegt im Zentrum, im institutionellen Kern des politischen Systems Deutschlands. Er ist das einzige Verfassungsorgan, das direkt vom Volk gewählt wird. Das verleiht dem Parlament als Institution und den Parlamentsmitgliedern eine besondere Legitimation. Denn das Volk übt seine politische Macht nicht direkt aus, sondern überträgt sie in Wahlen auf Volksvertretungen auf den drei Ebenen von Bundestag, Länderparlamenten und kommunalen Vertretungen.

Seit der Frühzeit des Parlaments in Großbritannien wird über die typischen Parlamentsaufgaben nachgedacht.

Dem Bundestag obliegt die Gesetzgebung des Bundes.

Bundestag

Der Bundestag ist das einzige Verfassungsorgan, das direkt vom Volk gewählt wird.

Die übrigen Verfassungsorgane werden vom Parlament gewählt:

- der Bundespräsident (gewählt zusammen mit Vertretern der Länderparlamente),

- der Bundeskanzler (auf Länderebene die Ministerpräsidenten),

- die Richter des Bundesverfassungsgerichts (zusammen mit dem Bundesrat).

Der institutionelle Kern aus Parlament und Regierung entscheidet über die Leistungsfähigkeit des politischen Systems.

In ihm wird entschieden, welchen Aufgaben sich die Politik stellt, welche materiellen und ideellen Kräfte (Steuern, Abgaben, Loyalität) sie in Anspruch nehmen und wie sie die Ressourcen einsetzen will.

Aufgaben des Parlaments

Dabei unterliegen die Aufgaben des Parlaments den gesellschaftlichen und politischen Einflüssen der Zeit. Die politische Gesamtleitung des Staates liegt aus verfassungspolitischer Sicht bei Parlament und Regierung gemeinsam – mit Vorrang des Parlaments, das die Regierung einsetzt und letztlich über die Gesetzgebung entscheidet. In der praktischen Konsequenz des parlamentarischen Regierungssystems liegt es jedoch, dass sich die politische Führung auf

- den Regierungschef,

- das Kabinett und

- die Mehrheitsfraktionen des Parlaments

konzentriert.

Seit der Frühzeit des Parlaments in Großbritannien wird über die typischen Parlamentsaufgaben nachgedacht. Anschließend an einen ehedem entwickelten Katalog werden sie gesehen in:

- der Gesetzgebung (einschließlich Haushaltsbewilligung),

- der Wahlfunktion (Wahl der Regierung und anderer Verfassungsorgane, Auswahl des politischen Personals),

- der Kommunikation (Teilnahme an der öffentlichen Debatte (Diskurse), politische Artikulation öffentlicher Meinungen und Interessen, politisch-staatliche Informationen und Programme),

- der Kontrolle und Initiative (Kontrolle von Regierung und Verwaltung, Politikinitiativen und -konzepte).

Der Kern der Politik liegt im Zusammen- und Widerspiel von Parlament und Regierung. Typische Merkmale des Parlaments sind von daher:

- das Nebeneinander von Mehrheits- und Minderheitsfraktionen und

- die politische Verbindung von Parlamentsmehrheit und Regierung.

Gesetzgebung

Gesetze sind die wichtigsten Mittel der Steuerung und Gestaltung des demokratischen Rechts- und Sozialstaats.

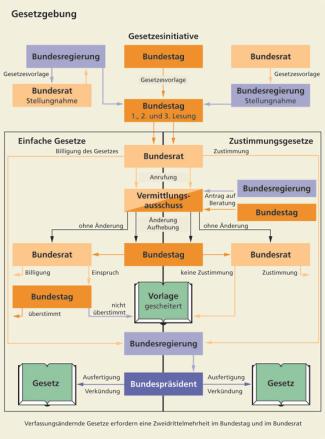

Dem Bundestag obliegt die Gesetzgebung (Bild 3) des Bundes. Daran sind andere Verfassungsorgane initiierend und mitentscheidend beteiligt, so insbesondere der Bundesrat. Gelten Bundesgesetze im gesamten Territorium, so Landesgesetze nur im jeweiligen Bundesland.

Die Zuständigkeit regelt ausführlich das Grundgesetz. Es unterscheidet die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes (Art. 71, 73 GG) von der des Landes und nennt die Themengebiete der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72, 74, 74a GG). Bei dieser Gesetzgebung sind die Länder zur Gesetzgebung befugt, solange und soweit der Bund keinen Gebrauch von seiner legislativen Zuständigkeit macht. Zudem hat der Bund bei einigen Gebieten das Recht zur Rahmengesetzgebung (Art. 75 GG) und kann ferner bei einigen Länderkompetenzen dann gesetzgeberisch wirken, wenn diese Aufgaben als Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91a, 91b GG) gesamtgesellschaftlich bedeutsam sind.

Gesetze sind nicht nur Umsetzung von Partei- und Regierungsprogrammen. Sie können auch

- von Interessenorganisationen,

- durch Petitionen und

- von einzelnen Bürgern oder aber auch

- von Untersuchungsausschüssen,

- Expertenkommissionen,

- wissenschaftlichen Beiräten,

- vom Bundesverfassungsgericht und insbesondere auch

- von der Europäischen Union

ausgehen.

Im Unterschied zu einfachen Gesetzen (Einspruchsgesetze) bedürfen Zustimmungsgesetze der Zustimmung des Bundesrats. Dies ist nötig bei Verfassungsänderungen und bei Gesetzen, die entweder die Länderfinanzen berühren oder aber von den Landesverwaltungen auszuführen sind, und sei es nur bei einem einzigen Gesetzesparagrafen. Etwa Dreiviertel aller Zustimmungsgesetze sind von den Länderverwaltungen auszuführen. Der Bundesrat konnte über diese Regelung weitgehende Mitwirkungsrechte bei der Gesetzgebung erreichen. Als Folge dessen wird er seitdem stark in den primär parlamentarischen Parteienwettbewerb einbezogen.

Ein langwieriger Gang der Gesetzgebung soll vor unüberlegten und schlecht beratenen Gesetzen bewahren.

Politische Führung

In der gewaltenverschränkenden Demokratie ist das Parlament Teil der gesamtpolitischen Führung.

Der Führungsanspruch des Bundestags äußert sich:

- als Regierungsbildung (Kanzlerwahl),

- bei der Programmfestlegung (Regierungs- bzw. Koalitionsprogramm),

- bei der Mittelbeschaffung (Haushalt),

- in der öffentlichen Debatte und Kommunikation der Führungsthemen (Plenum, Massenmedien),

- als Mitwirkung am politischen Entscheidungsprozess (Gesetzgebung),

- in der Kontrolle von Regierung und Verwaltung.

Die politische Führung verläuft üblicherweise nicht spontan oder nur reaktiv. Ihre Grundlage ist ein fester Arbeitsrhythmus, der Bundestag und Bundesregierung, Regierung und Opposition, Bund und Länder in einen geregelten Zeit- und Arbeitszusammenhang bringt.

Die Opposition übernimmt vor allem parlamentarische Aufgaben der Kontrolle und Kritik. Sie hält den Parteien- bzw. Fraktionenwettbewerb aufrecht. Wenngleich sie generell das Verhalten des ganzen Parlaments nicht bestimmen kann, wächst ihr Einfluss dann bemerkbar, wenn die Opposition einen starken parteilichen Rückhalt in der Ländervertretung (Bundesrat) findet.

Politische Führung und Kontrolle bedienen sich verschiedener Rechte:

- der Interpellation (Große, Kleine und Mündliche Anfragen, Aktuelle Stunden),

- der Stellung von Missbilligungs- und Misstrauensanträgen,

- dem Petitionswesen („Grundrecht bürgerlicher Initiativen“),

- von Untersuchungsausschüssen, Enquete-Kommissionen, Abschätzung von Technologiefolgen,

- von Gesetzesentwürfen der Opposition.

Abgeordnete, Fraktionen

Die Rolle der Abgeordneten hat sich mit dem Wandel zur modernen Parteiendemokratie grundlegend gewandelt. In liberaldemokratischer Tradition genießen Abgeordnete heute

- Immunität (keine Strafverfolgung),

- ein Zeugnisverweigerungsrecht und

- eine umfassende Freiheitsgarantie für ihre Parlamentstätigkeit (Indemnität).

„Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“ (Art. 38 Abs. 1 GG).

Abgeordnete sind damit unabhängig von ihrer Wähler- und Parteibasis. Das freie Mandat bewahrt sie auch davor, in einem Konflikt mit der Fraktion das Parlamentsmandat zu verlieren.

-

Gesetzgebungsverfahren

Fraktionen als die Zusammenschlüsse der Abgeordneten nach Parteien machen den Bundestag arbeitsfähig. Die Mindeststärke einer Fraktion muss 5 % der Parlamentarier betragen. Der Abgeordnete orientiert sich in erster Linie an seiner Fraktion, die wiederum über seinen parlamentarischen Einsatz und Einfluss entscheidet. Die eingehende Gesetzesberatung findet in den Fraktionen, in ihren fachspeziellen Arbeitskreisen und -gruppen sowie in den Parlamentsausschüssen statt. Im Parlamentsplenum werden Gesetzesvorlagen meistens nur noch verabschiedet.

Abgeordnete sind Berufspolitiker, die Einkommen beziehen. Als Berufspolitiker sind sie an der Wiederwahl interessiert. Als Wiedergewählte bestimmen sie das Fraktionsklima und erhalten die wichtigeren Posten, z. B. Ausschuss- und Arbeitskreisvorsitze.

Bundestag als Rede- und Arbeitsparlament

Der Bundestag hat sich bisher nicht auf einen Idealtyp (Rede- oder Arbeitsparlament) festgelegt, er bezieht sich auf beide Typen.

| Redeparlament ––––– Idealtypisch ––––– Arbeitsparlament | |

|

|

Pro Redeparlament –– Bundestag –– Pro Arbeitsparlament | |

|

|