Nicolas Poussin

* 15. Juni 1596 in Villers-enVexin

† 19. November 1665 in Rom

Bedeutend für die Kunstgeschichte wurde NICOLAS POUSSIN vor allem durch seine „Heroischen Landschaften“, Bilder, in denen antikisierende Figuren in idyllischen Landschaftsschilderungen in zumeist der antiken Mythologie entlehntem Geschehen wiedergegeben sind.

NICOLAS POUSSIN – Etappen des Künstlers

NICOLAS POUSSIN kam am 15. Juni 1594 in Villers-en-Vexin nahe Les Andelys in der Normandie zur Welt. Sein erster Lehrer war QUENTIN VARIN, der sich um 1612 in Les Andelys aufhielt und mit dem POUSSIN 1613 nach Paris ging. Es folgten Jahre der künstlerischen Ausbildung in Paris, über die kaum etwas dokumentiert ist. 1624 reiste POUSSIN über Venedig nach Rom, wo er nachhaltige Eindrücke von den Werken RAFFAELs, den Werken des römischen Frühbarock (ANNIBALE CARRACCI) und der Antike empfing.

Das eingehende Studium der Antike – POUSSIN hatte enge Kontakte zum Kreis der Gelehrten und Künstler, die sich um den Kardinalnepoten (Nepotismus = Vetternwirtschaft) FRANCESCO BARBERINI scharten – und die Bemühungen um eine regelhaft begründete Kunstlehre gaben seinen Werken jene Klarheit und Gesetzmäßigkeit, die als vollendete Ausbildung klassischer Gesinnung vor allem in Frankreich als vorbildlich galt. Sie waren auch Ausdruck eines weiten geistigen Horizonts des Künstlers, vor dem die Versöhnung zwischen antiker und christlicher Welterklärung möglich schien.

Ende des Jahres 1640 folgte POUSSIN einem Ruf LUDWIGS XIII. nach Paris. Er erhielt den Auftrag, die Grande Galerie des Louvre auszustatten. Doch der große öffentliche Druck, der auf diesem umfangreichen Ausstattungsprogramm lag, und die Schwierigkeiten mit den zahlreichen Assistenten und Kollegen veranlassten POUSSIN 1642, wieder nach Rom zu seiner Frau zu reisen. Die folgenden mehr als zwanzig Jahre bis zu seinem Tod 1665 verblieb er in Rom und war neben CLAUDE LORRAIN der zweite bedeutende französische Maler des 17. Jahrhunderts, dessen Werk vorwiegend in Italien entstand.

-

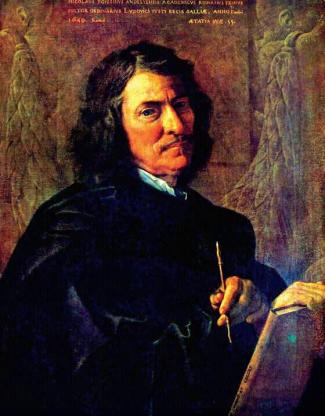

NICOLAS POUSSIN: Selbstporträt des Künstlers;1649, Öl auf Leinwand, 78 × 65 cm;Berlin, Gemäldegalerie.

Nicolas Poussin - © 2003 The Yorck Project

Die „Heroische Landschaften“ POUSSINs

POUSSIN gilt als Schöpfer der ins Ideale und Erhabene gesteigerten heroischen Landschaften, in denen statuenhafte, in antikisierende Gewänder gehüllte Figuren in kulissenartig gestaffelten südländischen Natursituationen mit klassischen Bauten erscheinen.

Vor allem die zweite Fassung des Gemäldes „Et in Arcadia ego“ (erste Fassung 1629–1630; zweite Fassung 1650–55) kann beispielhaft angeführt werden. Vier wohlgestaltete in faltenreiche Überwürfe gekleidete Menschen haben sich in einer idyllischen Landschaft unter einer Baumgruppe vor einem Grabstein zusammengefunden.

-

NICOLAS POUSSIN: „Die Hirten von Arkadien“;um 1629–1630, Öl auf Leinwand, 101 × 82 cm;Chatsworth (Derbyshire), Devonshire Collection.

Nicolas Poussin - © 2003 The Yorck Project

Der italienische Kunstschriftsteller GIOVANNI PIETRO BELLORI hat 1672 zur Interpretation des Bildes vorgeschlagen, dass POUSSIN hier einen Hirten im glücklichen Arkadien gemalt habe, der gerade einen Grabstein entdeckt und dessen Inschrift „Et in Arcadia ego“ entziffere. Was bedeuten würde, dass der Tod auch in den Gefilden Arkadiens waltet, am sprichwörtlichen Schauplatz glückseligen Lebens.

Der Überraschungsmoment, der der ersten Fassung eine größere Bewegtheit verliehen hatte, ist in der zweiten Fassung zurückgenommen zugunsten einer meditativen und kontemplativen (religiös versunkenen) Stimmung, einem Nachdenken über die Sterblichkeit und Vergänglichkeit.

-

NICOLAS POUSSIN: „Hirten in Arkadien (Et in Arcadia ego)“;1650–1655, Öl auf Leinwand, 87 × 120 cm;Paris, Musée du Louvre.

Nicolas Poussin - © 2003 The Yorck Project

Die statuarische, an der klassischen Antike geschulte Haltung der Figuren, die Harmonie der Posen und Linien entsprechen dem klassischen Ideal, aufgrund dessen POUSSIN zum unumstrittenen Vorbild der akademischen Kunst in Frankreich und Europa wurde. Letztlich löste er damit einen Malereistreit aus, der bis mindestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts die akademische Kunstwelt beherrschte.

Angeführt von dem Maler und Theoretiker CHARLES LE BRUN, der lange Zeit mit der Aufsicht über die künstlerischen Unternehmungen am Hof LUDWIGS XIV. betraut war, entwickelte sich ein Streit, ob dem Kontur, der Linie oder dem Kolorismus, der Farbe bei der malerischen Gestaltung, der Vorrang eingeräumt werden soll. Die Anhänger des ersten Standpunktes bezogen sich dabei auf NICOLAS POUSSIN, wurden entsprechend auch Poussinisten genannt, die Befürworter der Farbe bezogen sich vor allem auf den flämischen Künstler PETER PAUL RUBENS und gingen als Rubenisten in diesen kunsttheoretischen Streit ein.

Historische, mythologische und biblische Themen in barocken Kompositionen

Mit dem „Tod des Germanicus“ (1626–1628) gestaltete POUSSIN ein Historienbild in traditioneller Weise. Die eindruckvolle Gestik der mit antikisierenden Gewändern und Rüstungen bekleideten Figuren vor klassischer Architekturkulisse verleiht der Sterbeszene ihre Würde und ihren feierlichen Ernst.

-

NICOLAS POUSSIN: „Der Tod des Germanicus“;um 1628, Öl auf Leinwand, 148 × 196,5 cm;Minneapolis (Minnesota), Minneapolis Institute of Art.

Nicolas Poussin - © 2003 The Yorck Project

Ganz anders ist die Szenerie in „Das Reich der Flora“ (1631). Das Thema entnahm POUSSIN den „Metamorphosen“ des römischen Dichters OVID (43 v.Chr.–etwa 17 n.Chr.), jenen etwa 250 Verwandlungssagen, in denen Menschen zu Tieren, Pflanzen oder Steinen werden. Eine tänzelnde, Blumen verstreuende Flora verteilt ihr Lächeln auf die um sie liegenden und stehenden Gestalten, die alle nach ihrem Tod in Blumen verwandelt werden. So zum Beispiel der links kniende Narziss, der, verliebt in sein Spiegelbild im Wasser, in eine Narzisse verwandelt wird, oder die rechts hinten stehende Klythia, die Geliebte Apolls, die mit ihrem Tod zur Sonnenblume wird.

-

NICOLAS POUSSIN: „Das Reich der Flora“;1631, Öl auf Leinwand, 131 × 181 cm;Dresden, Gemäldegalerie.

Nicolas Poussin - © 2003 The Yorck Project

In dem Gemälde „Mannalese“ (1638) fasst POUSSIN den biblischen Bericht vom Hunger der Israeliten in der Wüste, von ihrer Sättigung durch die vom Himmel fallende Speise und ihrem Dankgebet zu einer klassischen Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung zusammen. Zugleich ermöglicht das Geschehen dem Maler, die Vielfalt menschlicher Gemütszustände zu zeigen. Spätere Werke, wie „Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe“ (1651) und „Landschaft mit Diogenes“ (1657) heben die Landschaftsgestaltung hervor. Hier werden die Figuren zur Staffage.

-

NICOLAS POUSSIN: „Gewitterlandschaft mit Pyramos und Thisbe“;1651, Öl auf Leinwand, 192,5 × 273,5 cm;Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut.

Nicolas Poussin - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Ideale

- Poussinisten

- Fassung

- Narziss

- Ausstattungsprogramm

- Landschaftsgestaltung

- Verwandlungssage

- Baumgruppe

- Maler

- CHARLES LE BRUN

- Blumen

- Arkadien

- Welterklärung

- Paris

- Tod des Germanicus

- Natur

- Interpretation

- Malereistreit

- OVID

- Kunstlehre

- Et in Arcadia ego

- Louvre

- heroische Landschaften

- Mannalese

- meditativ

- Peter Paul Rubens

- Kunstschriftsteller

- Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe

- Historienbild

- Spätere WerkeBarock

- Raffael

- QUENTIN VARIN

- Klythia

- Studium der Antike

- ANNIBALE CARRACCI

- CLAUDE LORRAIN

- Italien

- Ludwig XIII.

- FRANCESCO BARBERINI

- Israeliten

- Rom

- Landschaftsmalerei

- Versöhnung

- biblischer Bericht

- GIOVANNI PIETRO BELLORI

- Wüste

- Das Reich der Flora

- Lehrer