Rembrandt Harmensz. van Rijn

* 15. Juli 1606 in Leiden

† 4. Oktober 1669 in Amsterdam

Stationen des Künstlers – Leben und Werk

REMBRANDTs Eltern, der Müller HARMEN VAN RIJN und die Patriziertochter NEELTGEN VAN ZUIDBROEK gehörten zur Mittelschicht in der niederländischen Stadt Leiden. Somit konnten sie ihrem Sohn, REMBRANDT HARMENSZ. VAN RIJN, der als achtes von neun Geschwistern am 15. Juli 1606 zur Welt kam, eine solide Ausbildung ermöglichen.

Nach dem Besuch der Lateinschule immatrikulierte sich der Vierzehnjährige an der 1575 gegründeten Universität Leiden in der philosophischen Fakultät und studierte Theologie und Philosophie. Doch schon 1623 gaben REMBRANDTs Eltern den künstlerischen Fähigkeiten und Neigungen des Sohnes statt und ließen ihn in die Lehre bei dem Leidener Maler JACOB VAN SWANENBURGH gehen.

1625 wechselte der junge Künstler in das Atelier des angesehenen Amsterdamer Historienmalers PIETER LASTMAN. Ende des Jahres kehrte er nach Leiden zurück, wo er mit dem etwa gleichaltrigen Künstler JAN LIEVENS eine Ateliergemeinschaft gründete.

1628 bildete er bereits seinen ersten Schüler GERRIT DOU aus.

1629 wurde CONSTANTIJN HUYGENS, Schriftsteller und Sekretär des Prinzen von Oranien, auf den Künstler REMBRANDT aufmerksam. HUYGENS lobte die Erfindungsgabe des jungen Künstlers, bedauerte aber, dass er im Rahmen seiner Ausbildung nicht Italien besucht hätte. Doch langfristig gesehen, scheint dies für den Erfolg des Künstlers REMBRANDT kein wirklicher Mangel gewesen zu sein.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Um gewinnbringende Aufträge zu erhalten, kehrte REMBRANDT 1631 nach Amsterdam zurück und wurde dort Mitglied der Lukasgilde, eine jener seit dem 14. Jahrhundert bestehenden, nach dem Evangelisten Lukas, der der Legende nach das erste Marienbildnis geschaffen hat, benannten zunftähnlichen Zusammenschlüsse von Malern. REMBRANDT nahm Kontakt auf zu dem Amsterdamer Kunsthändler HENDRICK VAN UYLENBURGH. Als REMBRANDT 1634 die wohlhabende Juristentochter und Nichte des Kunsthändlers SASKIA VAN UYLENBURGH heiratete, stieg er in die höheren Kreise der Stadt auf. Zahlreiche Porträts des Künstlers geben die Schönheit der Patriziertochter wieder, zum Beispiel „Saskia als Flora“ (1634). Vier Kinder gingen aus dieser Ehe hervor, von denen nur der Sohn TITUS, der ebenfalls Maler wurde, überlebte.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Nach SASKIAS Tod (1642) lebte REMBRANDT seit 1647 mit HENDRICKJE STOFFELS zusammen; 1654 wurde die gemeinsame Tochter CORNELIA geboren.

Verluste bei Handelgeschäften und finanzielle Schwierigkeiten aufgrund unbesonnenen Geschäftsgebahrens führten 1656 dazu, dass REMBRANDT Konkurs anmelden musste. Sein gesamter Besitz – darunter sein 1639 erworbenes großes Haus in der Amsterdamer Jodenbreestraat (heute das Museum Het Rembrandthuis) – wurde verkauft. Das bei dieser Gelegenheit angelegte Inventarverzeichnis vermittelt eine Vorstellung von den letztlich doch beträchtlichen Besitztümern des Malers.

Die folgenden Lebensjahre verbrachte REMBRANDT in der Rozengracht im Stadtteil Jordan. Dort eröffneten HENDRICKJE und TITUS eine Kunsthandlung, über die REMBRANDT weiterhin seine Werke veräußern konnte, ohne eine Pfändung befürchten zu müssen.

Auch in diesen Jahren erhielt er bedeutende Aufträge und seine Schülerzahl wuchs ständig. In den besten Jahren versammelte er wohl mehr als zwanzig Schüler um sich, obwohl er damit gegen die strengen Regeln der Lukasgilde verstieß. Doch seine finanzielle Situation verbesserte sich nicht mehr.

1663 starb HENDRICKJE, 1668 der Sohn TITUS, ein Jahr vor seinem Vater, der 1669 in der Amsterdamer Westerkerk beigesetzt wurde.

REMBRANDT – ein Meister der Techniken und Themen

REMBRANDT schuf ein umfängliches und themenreiches Werk.

Im Gegensatz zu den niederländischen Malern seiner Zeit, die sich meist nur auf eine Gattung der Malerei beschränkten ist REMBRANDTs Œvre äußerst vielfältig. REMBRANDT stellte biblische, historische und mythologische Szenen dar, schuf Porträts, die die menschliche Erscheinung durch subtile Einfühlung in die Individualität vergegenwärtigten. Stillleben, Sittenbilder und Landschaften malte REMBRANDT hingegen seltener. Unter dem Einfluss von HERCULES SEGHERS malte er jedoch solch hervorragende Landschaften wie „Landschaft mit Obelisk“ (1638).

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

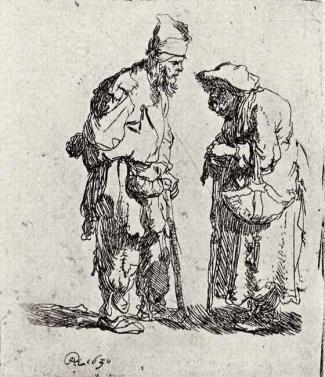

Neben seinen Ölgemälden und Handzeichnungen zeugen die Radierungen von größter Meisterschaft. Er beschränkte sich zwar hier weitgehend auf die allgemein bekannten technischen Mittel, wie Ätzung und Kaltnadelradierung, setzte diese aber virtuos ein, um Tonabstufungen zu erreichen. Schwerpunkt waren hier Porträts und Selbstporträts, die Lebensgeschichte Christi, Landschaften und Bettlerstudien.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Seine Handzeichnungen umfassen Historienbilder und Landschaften. Dabei bevorzugte REMBRANDT Kreide, später die Feder, oft durch lavierenden Pinsel ergänzt. Sein besonders Kennzeichen aber war die breit zeichnende Rohrfeder.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Maltechnisch orientierte sich Rembrandt am Spätwerk TIZIANs und dessen Impasto-Malerei. Bei dieser Vorgehensweise wird die Farbe nicht fein vertrieben, sondern pastos auf die Leinwand aufgetragen. Dabei bediente sich Rembrandt des Spachtels und auch der Finger.

Neu und einzigartig waren seine Gruppenbilder.

Schon 1632 erregte er Aufsehen mit dem Gemälde „Anatomie des Dr. Tulp“, dieser bei einer Leichenöffnung beobachteten Chirurgengilde. Bereits hier zeigt sich die für den Künstler charakteristische Hell-Dunkel-Malerei.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Der Leichnam und die Gesichter der umstehenden Chirurgen sind durch helles Licht in Szene gesetzt, während der Umraum in tiefes Schwarz getaucht ist. Damit erhob REMBRANDT die von ihm gewählte Lichtquelle zum Mittel der Interpretation, charakterisierte die Chirurgen als Individuen in ihren Reaktionen. In der Folge wurde er zum gefragten Porträtmaler der Amsterdamer Bürgerschicht.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Neben diesen aus der Realität gegriffenen Szenen waren aber auch biblische und mythologische Themen für den Künstler von Bedeutung. Seine Radierung „Christus heilt die Kranken“ (um 1648 ) erhielt bereits 1711 den Beinamen „Hundertguldenblatt“, aufgrund des außergewöhnlich hohen Preises, den sie bei einer Auktion erzielt haben soll.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Bei der Darstellung historischer und biblischer Themen orientierte sich REMBRANDT zunächst an dem flämischen Maler PETER PAUL RUBENS, bevor er mit Bildern wie „Die Blendung Simsons“ (1936) einen eigenständigen Stil zeigte.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

In den Jahren ab 1660 gelangte REMBRANDT zu ruhigen und ausgewogenen Kompositionen und beschränkte sich bei der Farbwahl zunehmend auf Braun- und einige Rottöne.

„Die Nachtwache“

REMBRANDTs wohl berühmtestes Gemälde ist „Die Nachtwache“ (1642). Dieses Gruppenbildnis, das eigentlich den Titel „Die Kompanie des Kapitäns FRANS BANNING COCQ und des Leutnants WILLEM VAN RUYTENBURGH“ trug, erhielt seinen populären Titel Ende des 19. Jahrhunderts, aufgrund des starken Nachdunkelns des Gemäldes und seiner zahlreichen Firnisschichten. Denn eigentlich handelte es sich um eine Tagszene und keineswegs um einen „Abmarsch bei Nacht“.

Im Zentrum des Bildes erteilt Hauptmann FRANS BANNING COCQ seinem Leutnant WILLEM VAN RUYTENBURGH den Befehl zum Aufbruch. In der für REMBRANDT nicht zuletzt mithilfe des gezielt eingesetzten Lichtes dramatischen Inszenierung wird aus dem traditionellen Gruppenporträt – wie es für Bankettsäle üblicherweise geschaffen wurde – ein Geschehen, das in den Rang eines Historienbildes gehoben wird.

Dargestellt sind zudem die verschiedenen Aufgaben eines Musketiers, etwa das Laden der Waffe mit Pulver oder das Anblasen der Lunte. Jede der abgebildeten Personen musste für die Aufnahme ihres Porträts bezahlen. Nur der Trommler am rechten Bildrand kam als Charge kostenlos ins Bild.

Rätselhaft bis heute ist, woher REMBRANDT die riesige Leinwand hatte und wo er sie bearbeitete. Das Bild misst, trotz einer Beschneidung im Jahr 1711, 359 x 438 cm. Für solche Formate wiesen die Ateliers zu REMBRANDTs Lebzeiten Zeit eigentlich nicht die ausreichende Größe auf.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

REMBRANDTs Selbstporträts

Etwa 50 gemalte, rund 30 radierte und zehn gezeichnete Selbstporträts geben Zeugnis von der Selbstbeobachtung des Malers. Damit ist REMBRANDT neben VINCENT VAN GOGH, PAUL CÉZANNE und MAX BECKMANN als ein Maler mit sehr hoher Anzahl an Selbstporträts in die Kunstgeschichte eingegangen.

In schonungsloser Selbstbefragung hat sich der Künstler in allen Lebens- und Schaffensphasen dargestellt. Und so wird auch das „Selbstbildnis als 63-jähriger“ als das letzte Bild des Künstlers angesehen, das er im Todesjahr 1669 geschaffen hat.

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

„Echte“ und „falsche“ REMBRANDTs

Heute gelten viele der einstmals dem Künstler zugeschriebenen etwa 2000 Arbeiten, davon 1000 Gemälde, nicht mehr als eigenhändig von REMBRANDT gestaltet, darunter das berühmte Gemälde „Mann mit dem Goldhelm“ (um 1650).

-

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project

Da die Lehrlinge während ihres Aufenthalts in der Werkstatt des Meisters seinen Stil übernahmen und zahlreiche Künstler in Amsterdam seine Hell-Dunkel-Malerei imitierten, ist die Trennung der Arbeiten in die von des Künstlers eigener Hand geschaffenen und die seiner Schüler und Nachahmer sehr schwierig. Von möglichen gewinnbringenden Kunstfälschungen einmal abgesehen. Von den über 1400 Zeichnungen werden heute nur etwa 75 als von REMBRANDT selbst geschaffen angesehen. Das 1968 gegründete „Rembrandt Research Project“ hat sich zur Aufgabe gemacht, das Werk des Künstlers und seiner Schüler und Nachahmer zu unterscheiden und eventuelle Fälschungen als solche zu erkennen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Leichenöffnung

- Nachdunkeln

- HENDRICK VAN UYLENBURGH

- Saskia als Flora

- Farbwahl

- JACOB VAN SWANENBURGH

- Anatomie des Dr. Tulp

- Gruppenporträt

- Maler

- Licht

- Ausbildung

- Lukasgilde

- NEELTGEN VAN ZUIDBROEK

- Selbstporträts

- Format

- Bettlerstudien

- Gruppenbilder

- Die Nachtwache

- Tagszene

- Kunstfälschung

- Impasto-Malerei

- Selbstbildnis

- VINCENT VAN GOGH

- Inventarverzeichnis

- HENDRICKJE STOFFELS

- PIETER LASTMAN

- Ätzung

- TIZIAN

- Leinwand

- themenreiches Werk

- Historienbilder

- Feder

- biblische Themen

- Selbstbefragung

- Spachtel

- Christus heilt die Kranken

- Firnis

- Brauntöne

- Konkurs

- Sittenbilder

- Rottöne

- Gruppenbildnis

- Selbstbildnis als 63-jähriger

- SASKIA VAN UYLENBURGH

- Ölgemälde

- Westerkerk

- Handzeichnungen

- Hell-Dunkel-Malerei

- Porträtmaler

- Aufträge

- Lehrlinge

- Porträt

- Stillleben

- mythologische Themen

- Schülerzahl

- Radierungen

- JAN LIEVENS

- Kreide

- Leiden

- Kunstgeschichte

- Chirurgen

- Fälschungen

- Peter Paul Rubens

- Mann mit dem Goldhelm

- Amsterdamer Bürger

- Historienmaler

- Landschaften

- Kaltnadelradierung