Literatur und Arbeitswelt

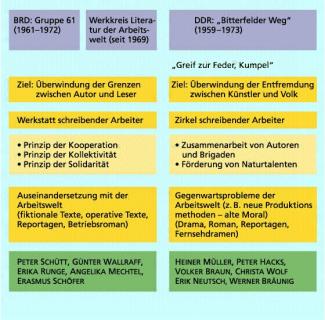

Die „Gruppe 61“ im Westen und die Bewegung des „Bitterfelder Weges“ im Osten Deutschlands ähnelten sich von ihrem Schreibanlass her – der Beschreibung von Problemen innerhalb der Arbeitswelt – ihre Ergebnisse waren jedoch grundverschieden. Am 31. März 1961, anlässlich des Kongresses „Möglichkeiten und Formen moderner Arbeiter- und Industriedichtung“, gründete sich der „Arbeitskreis für künstlerische Auseinandersetzung mit der industriellen Arbeitswelt“.

Im Juli desselben Jahres gab der Arbeitskreis sich den Namen „Dortmunder Gruppe 61“. 1970 gründete eine Gruppe Hamburger Arbeiterschriftsteller den „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“.

Die Geschichte der Gruppe 61 begann mit der Herausgabe der Anthologie „Wir tragen ein Licht durch die Nacht“ 1961 durch den Dortmunder Bibliothekar FRITZ HÜSER und den Gewerkschafter WALTER KÖPPING. Die Autoren dieser Dortmunder Gruppe verstanden sich als Arbeiterschriftsteller. Sie kannten fast alle die „Welt der Arbeit“ aus eigener Anschauung und eigenem Erleben. Von 28 Autoren der Gruppe 61 waren 20 Lohnarbeiter.

So war MAX VON DER GRÜN, der eigentlich eine Handelsschule besucht und die kaufmännische Lehre begonnen hatte, als Bergmann im Ruhrgebiet tätig.

Mitglieder der Gruppe waren u.a.:

- BERND BERGEN

- ANGELIKA MECHTEL

- BRUNO GLUCHOWSKI

- ELISABETH ENGELHARDT

- ARTUR GRANITZKI

- GÜNTER WALLRAFF

- ERASMUS SCHÖFER

- HANS K. WEHREN

- WOLFGANG KÖRNER

- JOSEF REDING

- MAX VON DER GRÜN

- ERWIN SYLVANUS

- KLAUS TSCHELIESNIG

- PETER SCHÜTT

- ERNST F. WIEDEMANN

- HILDEGARD WOHLGEMUTH

- PETER-PAUL ZAHL

Am 31. März 1961, anlässlich des Kongresses „Möglichkeiten und Formen moderner Arbeiter- und Industriedichtung“, gründete sich der „Arbeitskreis für künstlerische Auseinandersetzung mit der industriellen Arbeitswelt“. Im Juli desselben Jahres gab der Arbeitskreis sich den Namen „Dortmunder Gruppe 61“.

Im Gegensatz zum einsetzenden Trend der „Neuen Innerlichkeit“ sollte die Literatur der Gruppe von sozialkritischer Wirklichkeitsnähe und Allgemeinverständlichkeit geprägt sein. Allerdings war die literarische Qualität – von Ausnahmen abgesehen eher dürftig. Einige wenige Autoren wurden von ihren „bürgerlichen“ Kollegen emphatisch gefeiert, so GÜNTER WALLRAFF.

Das Programm der Gruppe wurde 1963 beschlossen. Die meist jungen Autoren wollten jedoch nicht schreibende Arbeiter schulen und fördern, wie es vergleichsweise die ostdeutsche Bewegung des „Bitterfelder Weges“ tat, sondern man wollte selbst zu Berufsschriftstellern mutieren. Erst 1968 gab es mit einer Gruppe Hamburger Arbeiterschriftsteller, unter ihnen GÜNTER WALLRAFF und ERASMUS SCHÖFER, eine Art Gegenbewegung zu diesem Trend der Selbstdarstellung. Diese Autoren forderten nämlich die Einbeziehung schreibender Arbeiter in die Gruppe 61. Da sie keine Mehrheit in der Organisation fanden, gingen sie eigene Wege und gründeten 1970 den „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“. Hatte die Gruppe 61 noch zum Ziel gehabt, eine „geistige Auseinandersetzung mit dem technischen Zeitalter“ anzuregen, ging es in den Werkstätten des „Werkkreises Literatur der Arbeitswelt“ um die „Darstellung der Situation abhängig Arbeitender“. Dazu taten sich schreibende Arbeiter und Schriftsteller zusammen, um gemeinsam Texte zu verfassen. Sie orientierten sich in ihrer Arbeitsweise an den Arbeiterkorrespondenten in der Weimarer Republik. 1979 hatte der „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ rund 200 Mitglieder.