Französische Grand Opéra

Die Grand Opéra, die „Große Oper“ ist die französische Ausprägung des repräsentativen, großformatigen Operntypus. Sie hat seit den ausgehenden 1820er-Jahren ihr Zentrum in Paris und strahlt von dort international aus. Hauptvertreter ist GIACOMO MEYERBEER (1791–1864).

Die Grand Opéra beeinflusst sowohl die Orientierung der italienischen Oper des 19. Jh. (Melodrama) als auch die Herausbildung des speziellen Operntyps von RICHARD WAGNER (1813–1883), des „Musikdramas“.

Die Grand Opéra arbeitet mit historischen Stoffen und Themen, bei denen in der Regel die Haupt- und Staatsaktion mit privaten Liebes- und Beziehungsproblemen verschränkt werden. Charakteristisch sind breit angelegte und farbenprächtige Tableaus mit Massenauftritten, Ballette, die Einbeziehung historisierender oder archaisierender Musik und aufwendige, sehr sorgfältig ausgearbeitete Inszenierungen. Nach der 1848er-Revolution verliert die Grand Opéra in den 1850er-Jahren an Strahlkraft und tritt seit den 1870er-Jahren ihre führende europäische Stellung an das Musiktheater RICHARD WAGNERs und GIUSEPPE VERDIs (1813–1901) ab.

Grand Opéra, Romantik, Realismus

Die französische „Große Oper”, die Grand Opéra ist eine der zentralen Musiktheatergattungen zwischen dem Vorabend der Julirevolution von 1830 und dem Jahrzehnt nach den Revolutionen von 1848/1849.

- Romantische Tendenzen – in der speziell französischen Richtung – gehen hier mit

- realistischen Tendenzen

eine grandiose Verbindung ein. Die französische Romantik ist wesentlich stärker der Realität zugewandt als die deutsche. Statt der Flucht in mittelalterlich-feudale Vergangenheit oder Natur wendet sie sich der gegenwärtigen, modernen Realität zu. In antibürgerlicher Grundhaltung bevorzugt auch sie das Abseitige und gelangt oft zu einer ziemlich krassen Darstellung der Wirklichkeit, besonders der Schatten- und Nachtseiten. Diese Tendenz vermittelt unter anderem der in Frankreich besonders geschätzte Schriftsteller (nicht der Komponist) E. T. A. HOFFMANN (1776–1822), der das Poetische und Phantastische vorzugsweise im Alltäglichen suchte. Der Übergang von dieser Art Romantik zum (gesellschaftskritischen) Realismus ist fließend. Diese Verschränkung von Romantik und Realismus prägte auch die Grand Opéra.

Schon am Ende der Restaurationszeit bzw. am Vorabend der Julirevolution von 1830 setzte sich dieser relativ neuartige Operntypus von Paris aus mit

- DANIEL FRANÇOIS ESPRIT AUBERs (1782–1871) „Die Stumme von Portici” (1828) sowie

- GIOACCHINO ROSSINIs (1792–1868) „Guillaume Tell” (1829)

durch. Die Grand Opéra passt zur neuen großbürgerlichen Herrschaftsschicht nach der Pariser Julirevolution von 1830 und tritt ihren Siegeszug an. Der Historismus prägt die Stoffwahl. Meist geht es, in historischem Gewand, um die Verschränkung von großer Staatsaktion und privater Liebe. Großangelegte Szenen, reichlich Ballette und ein pompöser, aber sorgfältig integrierter Aufwand an Bühnenausstattung und Inszenierung prägen die Grand Opéra.

SPONTINI oder die Empire-Oper

Sie knüpft

- an die italienische Opera seria,

- an die Tradition der französischen höfischen Oper vor 1789 und

- an die Revolutions- und Schreckensoper nach 1789 an.

Zu den unmittelbaren Vorläufern gehört die im napoleonischen Kaiserreich sich herausbildende Empire-Oper GASPARE SPONTINIs (1774–1851). SPONTINI wurde 1805 „Kammerkomponist” am französischen Kaiserhof NAPOLEONs, 1810 wurde er Direktor des Théâtre Italien in Paris, einer Vereinigung der Comédie Française mit der Opéra Italien. 1812 wurde er seines Amtes wegen Verschuldung des Theaters enthoben. 1814 behielt er seine Stellung, nun als Hofkomponist, bei den zurückgekehrten Bourbonen, wurde 1816 „Komponist des Königs beider Sizilien”, 1820 im preußischen Berlin „Erster Capellmeister und General-Musikdirector” bzw. „General-Oberintendant der königlichen Musik” und hielt diese Stellung bis 1842. Seine beiden prunkvollen großen Opern aus der napoleonischen Zeit,

- „La Vestale“ (1807) und

- „Fernando Cortez ou La conquête du Mexique“ (1809)

mit dem exotischen Stoff der spanischen Eroberung Mexikos zeigen eine stark italienische und traditionsverhaftete Prägung. Sie verbinden aber den wohllautenden italienischen Belcanto mit dem französischen „éclat triomphale“, der effektvoll auftrumpfenden großen Szene der Revolutionsoper.

SPONTINIs dritte große Oper „Olympie“ (nach der Tragödie von VOLTAIRE) wurde in Paris 1819 uraufgeführt; es folgten eine deutsche Fassung von E. T. A. HOFFMANN, Berlin 1821, sowie eine dritte Fassung, Paris 1826.

SPONTINIs Festspiel auf einen exotischen Stoff – „Lalla Rookh“ (Berlin 1821) – wurde bald umgearbeitet in „Nurmahal oder das Rosenfest von Kaschmir“ (Berlin 1822). „Agnes von Hohenstaufen“, in deutscher Sprache komponiert (Text E. B. S. RAUPACH, Berlin 1829), ein Tribut an den Preußen-Mythos, ist dann das letzte größere Werke SPONTINIs.

AUBER, ROSSINI und die Julirevolution von 1830

Der neue Ansatz nach SPONTINI fällt zeitlich fast zusammen mit dem Ende von dessen produktiver Phase. Der romantisch-revolutionäre Drang nach Befreiung vom strengen, klassizistischen Dramen-Ideal, der die französischen Dichter und Dramatiker schon seit längerem bewegte, verband sich mit den neuen, politisch-revolutionären Bestrebungen.

Die traditionsreiche Pariser Opéra wurde in „La Muette de Portici“ („Die Stumme von Portici“) von AUBER und AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE (1791–1861) 1828 zur Institution von Tendenzen umfunktioniert, die zwei Jahre später in der Julirevolution zum Sturz der Bourbonenherrschaft führten. Der riesige, nach den Jahren der Stagnation besonders aufsehenerregende Erfolg des Werkes basierte vor allem auf den kontrastreichen, heftig bewegten Massenszenen, durch deren schwungvolle, volkstümliche, oft vom gesamten Chor und Orchester vorgetragene Melodien der Elan der Revolution zu Musik wurde.

Thema ist der historische Aufstand gegen die spanische Herrschaft in Neapel. Ausgerechnet die Hauptrolle wurde nur pantomimisch ausgeführt. Tanz und Ballett gab es reichlich, und sie wurden zu einem wichtigen Merkmal der Grand opéra allgemein. AUBERs Arien versuchen,

- den Couplet-Stil der opéra comique

- mit den Errungenschaften der kantablen ROSSINI-Manier

zu vereinen. Die „Stumme von Portici“ blieb AUBERs einziger Beitrag zur Grand Opéra. In den 1830ern wurde er als Komponist der Opéra comique, der heiteren Oper berühmt. Darüber hinaus errang AUBERs Oper politische Bedeutung, indem sie bei ihrer Brüsseler Aufführung 1830 das Zeichen für den belgisch-wallonischen Aufstand gab, der zur Trennung Belgiens und Hollands führte.

Erheblich war der Beitrag des führenden französischen Librettisten, AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE. Er verfasste u.a. die Libretti zu

- AUBERs „La muette de Portici“,

- MEYERBEERs „Robert le diable“, „Les Huguenots“, „Le prophète“, „L'Africaine” und

- JACQUES FRANÇOIS FROMENTAL HALEVYs „La Juive“,

aber auch zu zahlreichen Werken der Opéra comique. Er schrieb die Libretti auf die spezifischen Bedürfnisse der Bühne hin mit

- heftigen und affektiven dramatischen Aktionen,

- lyrischen Texten für ariose Partien,

- Chören und

- differenzierten Ensembles.

Im Schreib-Handwerk auf höchstem Niveau galt ihm das „gut gemachte Stück“ als Ideal.

ROSSINI folgte AUBER 1829 mit seiner Oper „Guillaume Tell“ über den Schweizer Freiheitshelden, der schon FRIEDRICH SCHILLER (1759–1805) inspiriert hatte. AUBERs primär französisches Werk eines von der Opéra comique herkommenden Komponisten und ROSSINIs „Tell“ als Große Oper primär italienischer Prägung wurden zusammen richtungweisend. Wie vorher die Werke SPONTINIs, so vereinte dann MEYERBEERs Schaffen diese beiden Stränge.

MEYERBEER, HALÉVY und der Vormärz bis 1848

In den 1830ern und bis 1849 bestimmte GIACOMO MEYERBEER (1791–1864) die Szene in Paris, u.a. mit „Robert le diable“ („Robert der Teufel“, Text EUGÈNE SCRIBE, 1831), „Die Hugenotten“ (1836), „Der Prophet“ (1849). MEYERBEER versteht es, eine außerordentliche Spannweite von heterogenen Stilmitteln, Formen, Charakteren in einen streng durchdachten, klaren und einleuchtenden Gesamtplan zu integrieren.

- Differenzierte Harmonik und

- raffinierte Instrumentation,

- Binnen- oder Simultankontraste sowohl in Massenszenen und großen Arien als auch in intimen Szenen und einfachen, schlichten Romanzen,

- attraktive Ballette,

- Gebete,

- Schlacht- und Hochzeitsmusiken

bilden ein kontrastreiches, farbiges Ganzes.

Mit der Aufführung von „Robert le diable“ („Robert, der Teufel“) Ende 1831 gelangte MEYERBEER endgültig an die Spitze der Opernkomponisten seiner Zeit. ROSSINI, sein fähigster Rivale, zog sich von der Bühne zurück. Bereits 1834 stand „Robert le diable“ auf dem Spielplan von nicht weniger als 77 Bühnen in insgesamt zehn Ländern. Das zeigt die weite internationale Ausstrahlung dieses Operntyps. Die „Hugenotten“ erreichten allein in Paris die Zahl von über 1 000 Aufführungen, und galten dort in Krisenzeiten als die zugkräftigste Repertoireoper.

Auch bei JACQUES FROMENTAL HALÉVYs (1799–1862) „La Juive“ (Die Jüdin; Text von SCRIBE, 1835) sind die typischen Merkmale der Großen Oper mit ihren scharfen Kontrasten und leidenschaftlichen Ausbrüchen voll ausgeprägt. Wie MEYBERBEER bedient er sich des historischen Sujets als Rahmen für

- glanzvolle Ballette,

- Massenszenen,

- religiöse Prozessionen und

- irdische Leidenschaften.

Wie das Nonnenballett in „Robert le Diable“, so ergeben auch die als theatralische Mittel verwendeten jüdischen religiösen Zeremonien in „La Juive“ besondere, exotistisch-archaistische Reize. Stofflich steht „La Juive“ auf dem Boden von GOTTHOLD EPHRAIM LESSINGs (1729–1781) „Nathan“ und Sir WALTER SCOTTs (1771–1832) „Ivanhoe“ und wendet sich – wie MEYERBEERs „Hugenotten“ – gegen religiösen Fanatismus. Wie bei SCRIBE zeigen sich Wechselwirkungen zu anderen französischen Operntypen. Bezeichnend ist z.B., dass HALÉVYs Neffe LUDOVIC HALÉVY (1834–1908) ein bedeutender Librettist der französischen Opéra comique und Operette wurde.

Die Grand Opéra, WAGNER und VERDI

MEYERBEERs Opernkonzeption und Werke wirkten erheblich sowohl auf RICHARD WAGNER (1813–1883) als auch auf GIUSEPPE VERDI (1813–1901). WAGNERs Werke mindestens bis zum „Lohengrin“, sogar seine „Opernreform“ in Richtung „Musikdrama“ – d.h. eine möglichst enge Integration von Musik und Theater – sind ohne MEYERBEERs Vorbild nicht denkbar. Erst aus der betont aggressiven Distanzierung von der Großen Oper MEYERBEERscher Prägung erwuchs WAGNERs Idee des Musikdramas. WAGNER ist insoweit nur Nachfolger, nicht „Erfinder” des musikalisch-dramatischen Gesamtkunstwerks. Seine epochemachenden Neuerungen zumal in Instrumentation und Harmonik beginnen mit der Phase nach der Revolution von 1848/1849.

Für beide Komponisten war auch praktisch-ökonomisch die Pariser Oper ein wichtiger Bezugspunkt.

- RICHARD WAGNER mit „Rienzi“ (1842) und

- GIUSEPPE VERDI mit „Les vêpres siciliennes“ (1855) und „Don Carlos“ (1867)

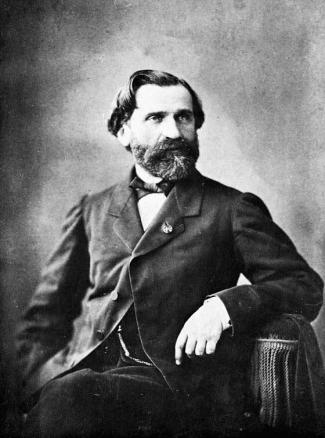

folgen direkt dem Muster der Grand opéra. VERDIs erstes Originalwerk für die Opéra, „Les vêpres siciliennes“, ist einmal mehr eine Oper über den Aufstand gegen eine Fremdherrschaft. RICHARD WAGNER scheiterte 1861 mit dem „Tannhäuser“ (entstanden schon 1842–1845), gewann aber Anhänger besonders in Kreisen der künstlerischen Moderne. VERDIs Ausgangspunkt ist der italienische Operntyp. Zur beherrschenden Figur der italienischen wie (neben MEYERBEER) der französischen Bühne wird VERDI schon seit Ende der 1840er-Jahre.

Er schließt – über ROSSINI – vor allem an die Opera seria an, bezieht aber häufig Elemente und Verfahren der „Großen Oper” ein, so noch in „Aida“ (Kairo 1871).

-

GIUSEPPE VERDI (1813–1901, hier eine Fotografie von GASPARD FÉLIX TOURNACHON um 1866) wurde schon seit Ende der 1840er-Jahre zur beherrschenden Figur der italienischen wie (neben GIACOMO MEYERBEER, 1791–1864) der französischen Bühne.

Yorck

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Les Huguenots

- JACQUES FROMENTAL HALÉVY

- Opéra comique

- La Vestale

- L'Africaine

- Ivanhoe

- Robert le diable

- La Muette de Portici

- GIOACCHINO ROSSINI

- La Juive

- Lbretti

- Aida

- Die Hugenotten

- Revolutionsoper

- Robert der Teufel

- Schreckensoper

- Große Oper

- Rienzi

- Friedrich Schiller

- Tannhäuser

- éclat triomphale

- Der Prophet

- Belcanto

- Guillaume Tell

- Nurmahal oder das Rosenfest von Kaschmir

- Opera seria

- Romantik

- E. T. A. HOFFMANN

- Le prophète

- Chor

- EUGÈNE SCRIBE

- AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE

- Grand Opéra

- Les vêpres siciliennes

- Ballett

- Die Stumme von Portici

- Die Jüdin

- Musikdrama

- Lessing

- Lohengrin

- Don Carlos

- Empire-Oper

- Musiktheater

- GIUSEPPE VERDI

- Olympie

- SCOTT

- Lalla Rookh

- höfische Oper

- NAPOLEON

- RICHARD WAGNER

- Agnes von Hohenstaufen

- Gattung

- DANIEL FRANÇOIS ESPRIT AUBER

- GASPARE SPONTINI

- GIACOMO MEYERBEER

- E. B. S. RAUPACH

- Realismus